現代では3分の1の方が離婚する言わば「大離婚時代」です。まだ結婚中の方でも、「一度は離婚を考えたことがある」という方は多くいらっしゃるでしょう。

離婚に至る原因も様々です。性格が合わないという方もいらっしゃるでしょうし、浮気やセックスレスに悩んでいらっしゃる方もいると思います。

私達は法律の専門家です。どうしても離婚を決断しなければならないとき、子供がいる場合は特に、しっかりと法的な知識を持って頂きたいのです。

離婚を考えている方に絶対に知っておいて頂きたい事をまとめました。

読んで頂いた方が少しでも幸せな形で離婚を乗り越えて下さると嬉しいです。

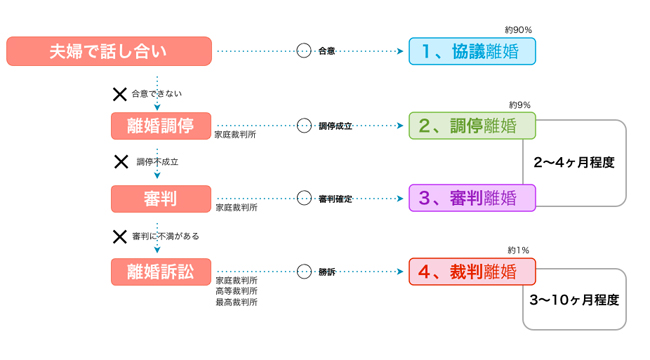

離婚手続きの全体像

離婚には大きく4種類の離婚がある

まず、離婚の流れについて理解をしておきましょう。離婚の種類は大きく分けて3種類ありますが、基本的には下記のような流れで進んで行きます。種類毎の離婚の詳細については、これから詳しく説明をしていきます。

離婚前に抑えておかなければいけない12個のポイント

離婚する前には、以下の12個のポイントは必ず理解しておきましょう。以下のポイントを理解しないまま離婚の手続きを進めてしまうと、慰謝料の金額が低くなってしまったり、養育費が回収できなかったり、はたまた親権が獲得できなかったりするなど、離婚に際してご自身が不利になってしまう場合があります。

(1)不倫慰謝料の証拠としては、ラブホテルを出入りする写真は有効だがビジネスホテルを出入りする写真は有効ではない

不倫を原因とする慰謝料請求をするには、性行為があったことを証明する証拠が必要となります。ラブホテルに出入りしたとなれば、一般的には性行為があったと判断されるので不倫慰謝料請求の証拠として有効です。これに対して、ビジネスホテルを出入りする写真の場合には「仕事の打ち合わせ」などと反論されてしまうので、必ずしも性行為を証明する証拠として十分ではありません。 不倫されて慰謝料請求をお考えの方は、「不倫の慰謝料の相場とその金額を少しでも高めるために必要なこと」をお読み下さい。 もし配偶者の不倫がダブル不倫だった場合には、単なる不倫の場合と異なる事情があります。詳しくは、「弁護士が教える!配偶者がW不倫(ダブル不倫)していた場合の慰謝料請求の全手順」をご覧下さい。

(2)不倫が原因で離婚する場合、その証拠をしっかり揃えれば不倫期間・結婚期間が長ければ長いほど高額の慰謝料になる

精神的苦痛が大きければ大きいほど請求できる慰謝料の金額も大きくなります。そして、不倫期間が長かったり、結婚期間が長いほど、相手方の不倫の事実により受ける精神的苦痛は大きくなると考えられています。よって、不倫期間・結婚期間が長いほど高額の慰謝料の回収が可能です。

(3)離婚には簡単なケースと難しいケースがある

離婚には、簡単に離婚できる場合とそうでない場合があります。夫婦が離婚することに対して合意できるのであれば、あとは離婚届を書いて提出するだけですので、簡単に離婚できます。しかし、夫婦のうち一方が離婚したくない場合で、かつ離婚を迫られている側に非がない場合には、そう簡単には離婚できません。

(4)事前に情報収集をするために離婚について相談しておくべき

離婚という人生の一大事をそう簡単に決められる人もそう多くはないのではないでしょうか。離婚にあたっては、事前に知っておくべきことや準備しておくべきことたくさんあります。ですから、離婚について第三者に相談や意見を求めることも有用だと思います。相談先としては、例えば、行政の窓口や、離婚カウンセラー、弁護士などが考えらえます。また、パートナーの浮気を疑っていて離婚のための証拠を残したいのであれば、探偵に相談するのも良いと思います。

(5)財産分与は結婚期間が長いほどもらえる金額が高くなる傾向がある

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やしてきた財産を財産増加の貢献度に応じて分けることをいいます(もっとも実務的には、分割の割合は基本的には2分の1とされることが多いようです)。一般的には結婚期間が長くなり年配になっていくほど給与も上がるので、貯金も増えて財産分与の対象となる財産が増えます。そのため、結婚期間が長くなるほど高額の財産分与をもらえる傾向があります。

(6)離婚した場合,国・地方公共団体等による金銭的支援を受けられる場合がある

特に専業主婦の方などで、離婚により母子家庭となって十分な収入を継続的に得ることが難しい方を経済的に救済するために、国や地方公共団体は様々な制度を設けています。例えば、離婚後の母子家庭が受けられる児童扶養手当や母子家庭のための住宅手当などです。その他、母子家庭・父子家庭に限らず、最低限の生活をすることが難しい方のための生活保護などもあります。 離婚してシングルマザーになってしまっても、現在では様々な手当や助成金等が用意されています。詳しくは、「離婚しても大丈夫?離婚してシングルマザーになる前に知っておきたい6つのこと」をご覧下さい。

(7)離婚により妻(または夫)は当然旧姓に戻るが、子どもの姓は当然には変わらず手続きが必要

結婚時に姓が変わった側は、離婚により基本的には旧姓に戻ります(一定の要件のもとに婚姻時の姓を名乗り続けることもできます)。しかし、例え旧姓に戻った側が親権を獲得したとしても、当然に子どもの姓も変わるわけではありません。子どもを旧姓にするには、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所で得る必要があります。戸籍についても、当然に親権を獲得した側の戸籍に移るわけではなく、親権を持つ親と同じ姓にした上で、役所に届け出れば同じ戸籍に入ることができます。

(8)専業主婦でも財産分与の請求によって婚姻中に増えた財産のうち通常半分をもらうことができる

財産分与とは婚姻生活中に夫婦が協力して増やしてきた財産を財産増加の貢献度に応じて分けることですが、専業主婦ももちろん夫婦の共同財産の増加に貢献したとされます。割合としては財産分与の対象となる財産全体のうち5割というのが通常です。

(9)セックスレスの場合でも慰謝料請求できる

慰謝料請求というと、不倫行為やDV、モラハラを相手方がした場合ではないと請求できないと考えていらっしゃる方が多いようです。しかし、セックスレスについても慰謝料請求の対象となります。もっとも、夫がEDになってしまったためにセックスレスになってしまったなどの場合にはやむを得ない事情があるといえるので、この場合は夫への慰謝料請求は難しいでしょう。また、セックスレスは離婚原因となるので、相手が離婚を拒んでいたとしても、セックスレスを理由として調停や裁判で離婚に持ち込むことができます。 セックスレスの場合の慰謝料請求をお考えの方は、「セックスレスで高額慰謝料を獲得して有利な離婚をするための全手順」をご覧下さい。

(10)離婚の話し合いの間別居している上に収入がなくても当面の生活費として相手に婚姻費用としてお金を請求できる

もしあなたが専業主婦であるような場合には、離婚の話し合いや調停期間中の生活費の捻出が悩みになることもあるでしょう。そのような場合、収入がある側に対して婚姻費用分担請求をすることによって生活費をもらうことができます。これにより、安心して離婚に関する話し合いを進めることが可能となります。 婚姻費用分担請求について詳しくは、「婚姻費用分担請求をして安定した生活を確保するための方法すべて」で説明していますので、こちらをご覧下さい。

(11)自分から家を出て別居すると、離婚の際に不利になることがある

夫の暴力などで共同生活が困難になったなど正当な理由がある場合は問題はありませんが、正当な理由もなく自分の都合で家を出てしまうと、財産分与や慰謝料として請求できる金額が低めになってしまう可能性があります。

(12)見切り発車で離婚すると後悔する可能性が大きい

勢いで結婚したというカップルは一定数いると思いますが、離婚の場合には勢いで離婚するのは後悔することにつながることが多いです。特に専業主婦の方の場合には、注意して下さい。離婚後の生活をしっかり考えなくてはなりません。離婚後の生活のために必要なお金を貯めたり、新しく仕事を探したり、はたまた離婚後の住居を確保したりなど、しなくてはならないことがたくさんあります。

1.離婚の原因・理由としてよくあるものは?

まずはよくある離婚の原因について説明していきます。

具体的には以下の通りです。ご自身の離婚原因と同様の内容はありますか?

1、性格の不一致

・・・離婚理由で一番多いのが、この性格の不一致です。恋人関係の時には分からなかったことが、結婚して一緒に生活するようになってからお互いの考え方や価値観の違いが浮き彫りになったりしてくることがあります。例えば、金銭感覚が違い、育児に対する考え方が違い、あるいは夫婦生活や将来設計に対する考えの違いなど様々です。

2、相手方の異性関係(浮気・不倫)

・・・最近、有名芸能人の不倫が芸能ニュースを賑わせていますが、パートナーが不倫をしたことが原因で離婚する夫婦も多いです。仕事関係や飲み屋、出会い系サイトなど様々なところで出会って不倫に至ってしまうようです。最近では、働く女性も増えてきていることから、夫の不倫を許すことなくあっさりと離婚に踏み切る人も多いようです。

3、DV(家庭内暴力)

・・・夫からの暴力に耐えられず離婚するケースもあります。DVの場合、エスカレートした場合には命にかかわることがありますので、要注意です。ただ、DV夫に離婚したいと言おうとしても、そのことを理由に再度暴力を振るわれてしまう可能性もあるため、慎重に離婚の手続きを進める必要があります。ただ最近では、妻が夫に対して暴力を振るう事例も増えているようです。

4、モラルハラスメント

・・・「モラハラ」と言われることが多いですが、モラルハラスメントとは、要するに言葉の暴力のことです。夫が妻に対して、例えば「ブス」だとか「馬鹿だ」などと言ったりして、妻が精神的なダメージを受け、離婚に至るケースも増えています。

5、経済的な問題

・・・夫が生活費を入れてくれないだとか、借金をしてまでギャンブルをしてしまったりする場合や、妻が生活費をブランド品に費やしてしまうなど、経済的な問題で離婚に至る夫婦もいます。

6、家庭での役割の放棄

・・・結婚すると、夫婦間には協力して扶助しあう義務があります。ですが、例えば、夫が毎晩遅くまで飲み歩いて帰ってくるのが遅かったり、家事のことは全て妻に任せっきりなど、夫婦間の一方が家庭での役割を果たさない結果、離婚に至ることがあります。

7、子供に関する見解の相違

・・・広い意味では、性格の不一致にも含まれるかもしれませんが、子供に対する考え方で離婚する夫婦もいます。例えば、子供をお受験させるのかどうかだとか、子供を今後どのように育てていくかなどの教育方針に違いがある場合などがあります。

8、相手方の親族との折り合いの悪さ

・・・結婚をすれば、相手の親族(親・兄弟など)と顔を合わせる機会があると思います。ですが、いくら仲良くしようにも、どうしても折り合いが付かないことはあります。配偶者の親、特に嫁と姑の険悪な関係は離婚に繋がる要因になりやすいと言えます。姑が嫁に対して厳しい態度を取る結果として、嫁がそれに耐えられず離婚に至るケースがあります。

9、介護問題

・・・特に夫の親を妻が介護する場合には、そのことが原因で離婚することがあります。自分の実の親の介護でさえ大変なのに、義理の親の介護となると多大なストレスがかかることは目に見えています。特に、嫁姑の仲が悪い場合には、姑に介護が必要となった段階で離婚に至ることが多いです。

それぞれの内容について詳しくは「離婚の原因・理由|離婚検討中の方が知っておくべき9つのこと」の記事をご参照ください。

2.芸能人の離婚事情

3組に1組が離婚すると言われていますが、日々のニュースの中でも芸能人の誰々が結婚する、芸能人の誰々が離婚するといった芸能ニュースが絶えません。ここ最近でも、数多くの芸能人カップルが離婚していることが分かります。

(1)高岡奏輔・宮崎あおい夫妻(結婚期間約4年半)

一部報道によると、高岡さんからDVを受けていたことが原因で離婚したと言われています。他方で、宮崎さんの不倫が原因で離婚したとも言われています。

(2)中村昌也・矢口真里夫妻(結婚期間約2年)

一部報道によると、矢口さんの不倫が原因で離婚したと言われています。他方で、中村さんの性格の悪さも離婚原因になったとも言われています。

(3)石井慧・林明日香夫妻(結婚期間約3年)

一部報道によると、生活時間が合わず、すれ違いが離婚原因になったと言われています。

(4)吉田栄作・平子理沙夫妻(結婚期間約17年)

平子さんは、離婚について、生活のすれ違いから徐々に気持ちが離れていったとマスコミに報告していますが、一部報道では、平子さんの不倫が離婚原因ではないかとも言われています。

(5)高橋ジョージ・三船美佳夫妻(結婚期間約16年)

一部報道によると、高橋さんのモラハラが離婚原因だったと言われていますが、高橋さんはマスコミに対してモラハラの事実を否定していました。

(6)山口達也・高沢悠子夫妻(結婚期間約8年)

山口さんは、離婚について、生活のすれ違いが離婚理由になったとマスコミに報告していますが、一部報道では、山口さん側のDVが離婚原因になったのではとも言われています。

(7)石井裕也・満島ひかり夫妻(結婚期間約5年)

一部報道によると、結婚観や生活観の違いが離婚理由と言われています。他方で、石井さんの性格に満島さんが嫌気をさしてきたからではとする報道もあります。

3.まずは離婚の種類について理解しよう

上記の図でも説明しましたが、日本の法律上、離婚の形式には様々な種類があります。

そこで、

- そもそも離婚にはどのような種類があるのか?

- どのようにしてそれぞれの離婚の手続きが進んでいくのか?

- それぞれの種類の離婚のメリットとデメリット

について書いていきます。

(1)離婚にはどのような種類がある?

離婚には、大きく分けて以下の4つの種類があります。③の審判離婚はケースとしては非常に少ないといっていいでしょう。

①協議離婚

夫婦の話し合いのみによって決まる離婚です。離婚届さえ提出すれば離婚が成立します。

全ての離婚のうちの90%がこの協議離婚です。

②調停離婚

夫婦のみでの話し合いでは離婚についてまとまらない場合、家庭裁判所で調停委員が間に入って離婚に向けた話し合いをします。この調停でする離婚を調停離婚といいます。全ての離婚のうちの9%がこの調停離婚です。

③審判離婚

調停でも話し合いがまとまらず離婚が成立しなかった場合に、 家庭裁判所が離婚をした方がいいと判断することがあります。そのような場合に家庭裁判所が離婚の審判をします。これが審判離婚です。もし、審判に不満があれば2週間以内に反対する旨を申し立てれば離婚の効果はなくなります。審判離婚が行われるケースは極めて少ないといっていいでしょう。

④裁判離婚

裁判離婚は、審判離婚と同様に調停でも話し合いがまとまらない場合に行われます。調停が不成立となった場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚の訴えを起こすことによりスタートします。この裁判で離婚を認める判決が下されれば離婚が成立することとなります。裁判離婚は全ての離婚のうちの1%程度です。

(2)どのようにして離婚の手続きは進んでいくの?

では、これらの離婚手続きはどのようにして進んでいくでしょうか?

一般的には、まず協議離婚できないか夫婦間で話し合いが進められます。夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、離婚調停が行われます。

もし、離婚調停がまとまらないとごくまれに離婚審判手続きに進みますが、ほとんどないといってよいでしょう。

離婚調停で話がまとまらないと、一方が家庭裁判所に訴えることによって離婚裁判が行われることとなります。もし、家庭裁判所で希望する判決を得られなければ、高等裁判所への控訴、さらに納得いかなければ最高裁判所への上告と進んでいきます。

以上のように進んでいきますが、協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれにメリットとデメリットがあります。あなたの現状を踏まえてどのように離婚までの手続きを進めていくか計画を立てておけるとよいでしょう。

計画を立てるための参考として頂けるよう、それぞれの離婚の種類のメリットとデメリットについて書いていきます。

(3)協議離婚のメリットとデメリット

まずは協議離婚のメリットとデメリットについてみていきましょう。

①協議離婚のメリット

- 夫婦間の話し合いのみで離婚が成立するのでスピード解決が可能。そのため時間を節約できる

- 離婚成立に必要な手続きが離婚届を作成して役所に提出することだけなので、手続き自体はあまり手間がかからない

- あくまで話し合いで「慰謝料」「財産分与」「養育費」の金額を決めることができるので、相場より高い額で解決する傾向がある

②協議離婚のデメリット

- 「早く離婚したい!」という気持ちが先走ってしまい、お金に関する取り決めを後回しにしてしまうことがある。これにより、離婚後、慰謝料・財産分与・養育費などのお金を回収することが困難となる

- 慰謝料・財産分与・養育費などのお金に関する約束について公正証書を作成しなかった場合、支払いが滞ると回収が困難となる

- 逆にもし公正証書を作成するとしても、公正証書作成の費用がかかってしまう

(4)調停離婚のメリットとデメリット

次に調停離婚のメリットとデメリットについてみていきましょう。

①調停離婚のメリット

- 調停委員という第三者を通して話し合いをするので、冷静に話し合いを進めることができます。そのため、離婚の話し合いがまとまりやすい

- 相手と会いたくない場合に、相手と会わずに話し合いを進めることができる

- 調停がまとまったときに取得できる調停調書には強制力があるので、もし慰謝料や養育費について調停で話し合いをしていた場合、仮に支払いが滞っても回収が比較的容易になる

- 費用があまりかからない(調停自体では2000円程度しかかかりません)

- 裁判離婚に比較して手続きが簡単。弁護士に依頼せずに自分だけで行うことも可能

- 法定離婚事由は問われないので、裁判離婚に比較して利用しやすい

- 弁護士依頼した場合、弁護士が代理で書面を作成したりしてくれる

②調停離婚のデメリット

- もし弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまう

- 逆に弁護士に依頼しないと、平日に1回約2時間、1ヶ月に1回程度の頻度で調停に参加しなければならなくなる

- 離婚まで最短で2ヶ月、長いと1年程度なので、解決まで時間がかかる

- 慰謝料・養育費などの金額の取り決めは相場を前提に話し合いが行われるので、相場以上の金額を獲得することが難しくなる

- 弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかる

(5)裁判離婚のメリットとデメリット

最後に裁判離婚のメリットとデメリットについてみていきましょう。

①裁判離婚のメリット

- 最終的に家庭裁判所→高等裁判所→最高裁判所と続くが、必ず決着する

- 判決には強制力があるので、もし慰謝料や養育費について調停で話し合いをしていた場合、仮に支払いが滞っても回収が比較的容易になる

- 弁護士依頼した場合、弁護士が代理で裁判に参加したり書面を作成したりしてくれる

②裁判離婚のデメリット

- 判決まで早くて半年程度、長ければ3年くらいかかることまであるので、解決まで時間がかかる

- 法定離婚事由が必要となるので、離婚裁判の手続きを利用できる場合が限られる

- 協議離婚や調停離婚と異なり、法定離婚事由を証明する証拠が必要となる

- 弁護士に依頼した場合(ほとんどのケースで弁護士に依頼される)、弁護士費用がかかる

以上が協議離婚、調停離婚、裁判離婚それぞれのメリットとデメリットです。

離婚までの計画を立てるにあたり、これらを参考にして頂けると嬉しいです。

4、話し合いでの離婚(協議離婚)手続きの進め方

ではいよいよそれぞれの手続きの具体的な内容をみていきましょう。

まずは協議離婚です。

(1)協議離婚手続きの流れ

協議離婚は次のような流れで進めるとよいでしょう。

- 話し合いをして、離婚する際の内容を決める

- 離婚協議書を作成

- 離婚協議書を公正証書にする(公正証書にする場合)

(2)話し合いの前に婚姻費用分担請求をしておく!

冒頭にも簡単にご説明させて頂きましたが、離婚の話し合いの前には生活費をねん出するために一方配偶者(多くの場合は、妻が夫に対してすることになります。)は他方配偶者に対して婚姻費用分担請求をするようにしましょう。

婚姻費用というと、結婚するのにかかる費用をイメージされてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、「婚姻費用」とは、婚姻生活を維持していくのにかかるお金、簡単に言えば生活費のことを言います。具体的には、衣食住にかかる費用や、お子様がいらっしゃる場合にはお子様の教育費の一部などがこの婚姻費用にあたります。

この婚姻費用は、請求した時から離婚するまでまたは再度同居を始めるまでもらうことができることになっています。ですから、別居したらすぐに相手方に請求できるようにするためにも、離婚の話し合いの前に婚姻費用分担請求をするようにしましょう。特に専業主婦の方は、婚姻費用分担請求をすることで、生活費のことを気にすることなく離婚の話し合いを進めることができるでしょう。

婚姻費用分担請求について詳しくは、,「婚姻費用の分担請求調停で生活費を確保するための全手順」をご覧下さい。

(3)夫婦間で協議する内容は?

夫婦間で協議する内容はおおまかには以下の通りです。

- 離婚するか否か

- 慰謝料を支払うか否か、支払うとしたらいくらか

- 財産分与を支払うか否か、支払うとしたらいくらか

- 夫婦のいずれを親権者とするか

- 養育費を支払うか、支払うとしたらいくらか

- 親権を持たない親の面接交渉権について

- 年金分割について

- 公正証書を作成するか否か

(4)離婚協議書の書き方

次に実際に離婚協議書を書いていきます。もし、相手が慰謝料・養育費などの支払いを怠った場合に比較的容易にお金を回収できるように、離婚協議書は公正証書にした方がよいでしょう。

公正証書の作成方法を含む離婚協議書の書き方については、「離婚協議書を公正証書にする方法とその書き方」をご参照下さい。

(5)高額の慰謝料を獲得するには?

協議離婚時に同時に慰謝料を請求することがあります。まずは慰謝料の相場を知った上で高額の慰謝料を回収する方法について書いていきます。

①離婚時の慰謝料の相場は?

離婚時の慰謝料の相場としては200万円ほどです。もっとも、精神的苦痛を受けた内容によって次のように異なります。

- 不倫・浮気を原因とする慰謝料請求の場合→100~500万円

- DV(身体的暴力)、モラハラ(言葉・精神的暴力)の場合→50~300万円

- 悪意の遺棄の場合→50~300万円

- セックスレスの場合→100~300万円

離婚時の慰謝料について詳しくは、「いくらもらえる?離婚慰謝料の相場とより高額を獲得する方法」をご参照下さい。

②協議離婚で慰謝料を回収するための方法

■相手と直接話し合いで慰謝料の交渉をする場合

まず、相手と話し合いで慰謝料の交渉をする場合、最も重要なことは感情的にならないことです。

相手を許せないという気持ちが大きいと思うので、なかなか難しいでしょうが、こちらが感情的になると、相手も感情的になるので、話し合いが進まなくなってしまい逆効果です。事前に話し合いをするべき内容をメモしておき、それに沿って話をするようにしましょう。

■相手との直接の話し合いが難しい場合

これに対して直接の話し合いが難しい場合には次のような流れで進めていきましょう。

まずは郵便・メール等で慰謝料として支払って欲しい金額を請求しましょう。もし、郵便・メールでも支払ってくれない場合、次は内容証明郵便で請求しましょう。

協議離婚での慰謝料回収について詳しくは、「協議離婚(話し合いの離婚)で高額の慰謝料を勝ち取るための全手順」をご参照下さい。

(6)財産分与を獲得するには?

離婚するにあたっては、財産分与に関する取り決めも重要なポイントとなります。

- そもそも財産分与とは?

- 財産分与の対象になるものとそうではないもの

- 財産分与の方法

について知っておきましょう。

①財産分与とは

そもそも財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、それぞれが財産アップに貢献した割合(基本的には二分の一)に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。

仮にあなたが専業主婦であったとしても、結婚期間中に夫が働いて稼いだお金の分配を求めることができます。もし結婚期間中に夫がかなりの金額を稼いだとしたら、もらえる金額もかなりのものになる可能性があります。

離婚を急ぐと、ついつい財産分与を行わないまま別れてしまうことになりかねません。財産分与は、状況によってはまとまった金額となりますので、しっかり取り決めをしておきましょう。

②財団分与の対象となるのは?

財産分与をする際にポイントとなるのは、財産分与の対象となる財産とそうではない財産を把握することです。きちんと把握していくことで、財産分与の話し合いがスムーズにすすみます。

■財産分与の対象となるもの

次にどのようなものが財産分与の対象となるのかみていきましょう。

財産分与の対象となるのは現金に限られません。具体的には、結婚中に夫婦が共同して築き上げた財産のうち、以下のようなものが財産分与の対象となります。

- 現金

- 不動産(土地、建物)

- 有価証券(株券、社債など)

- 家具・家電(ベッド、テレビなど)

- 年金(厚生年金、共済年金)

- 退職金

ちなみに不動産については、相手の名義(夫名義や妻名義)になっていたとしても、財産分与の対象となります。また、住宅ローンなどの夫婦が共同して生活していくために作った借金もマイナスの財産として分与の財産の算定の際に考慮されます。

■財産分与の対象とならないもの

一方、財産分与の対象とならないものの例は以下の通りです。

- 結婚する前に個人的に貯めていたお金

- 結婚する際に一方が実家から持ってきた家具家電

- 婚姻前の預貯金をもと購入した有価証券(株券、社債など)

- 自分の親から相続した財産(現金、不動産など)

- 洋服や化粧品などの個人的な持ち物

また、借金のうち、ギャンブルなどで一方が勝手に作った借金についても財産分与の際に考慮されません。

③財産分与の方法

次は財産分与の方法についてみていきましょう。

財産分与はまずは話し合いで決めるものとなります。

以下の流れで進みます。

- 財産分与の対象となるもののリスト作成

- リストを前提にどちらがどの財産を所有するかを話し合い

もしこちらで話がつかなければ、離婚調停や裁判の場で争うこととなります。

④財産分与を有利に進めるポイント

ちなみに、財産分与を有利に進めるポイントとしては以下の2点です。

■相手が隠し持っている財産がないかチェック

財産分与は離婚が決定的になる前に調べておくことが大切になります。離婚が決定的になってから財産分与の準備をはじめると、隠れて財産を処分されたり、分けるのが惜しくなったりと、思いがけずこじれる可能性もあるからです。

■財産分与の割合の相場を知り、その割合に応じて請求する

財産分与として請求できる割合には相場があります。

相場に応じて請求するとよいでしょう。おおよその相場は以下の通りです。

・夫婦共働きの場合

夫婦共働きの場合、財産分与の割合は原則として2分の1とされます。もし、実際の収入に著しい差があるような場合には、具体的な貢献度に応じて財産分与の割合が決まります。

・夫婦共に家業をしている場合

夫婦で共に家業をしている場合、財産分与の割合は基本的には2分の1とされます。もっとも、事業の運営に対して夫の貢献度が高いような場合には、妻の財産分与の割合は2分の1とされてしまう可能性もあります。

・専業主夫もしくは専業主婦の場合

専業主夫もしくは専業主婦であっても、基本的には分与の割合は2分の1です。しかし、他方配偶者が特異な能力で高額な所得を得ているような場合には、分与の割合が2分の1より少なくなることはあるでしょう。

以上の割合を踏まえて、相手方に財産分与の請求をしましょう。その他財産分与について詳しくは、「離婚時に損しないために!財産分与についてまとめ」をご参照下さい。

(7)親権を獲得するには?

離婚する際に子どもがいる場合、離婚する前にどちらが親権を持つかを決めておかなければなりません。

親権は慰謝料や財産分与などの金銭的な問題より強くこだわる方が多いです。親権取得のためのポイントについて書いていきます。

①親権とは?

そもそも親権とは、未成年の子ども養育したり、その財産を管理する権利をいいます。

②親権を決めないと離婚できない!

このような親権ですが、夫婦どちらが持つかを決めないと離婚することはできません。

親権者が決まっていないと離婚届は受理されないのです。

③親権を決める基準

親権はまずは話し合いで決めることとなります。

話し合いで決める場合、当事者の話し合いによって自由に決定できます。とはいえ、夫婦双方とも親権が欲しい場合にはなかなか話し合いが進まなくなってしまうのではないでしょうか?

そこで話し合うにあたりご参考頂けるよう、離婚調停委員や裁判官が親権を判断する基準をみていきましょう。

- 従前の子育ての状況

- 親の子どもに対する愛情

- 親が肉体的・精神的に健康であること

- 子どもの年齢→乳児や幼児の場合は、母親と暮らすほうが適当と判断されます

- 子どもの意思→15歳以上の場合、基本的に子どもの意思が尊重されます

- 親権の取得を希望する親にて子育てに割ける十分な時間があるか

- 親権の取得を希望する親にて経済的に余裕があるか

これらの内容が親権を決める基準とされます。

相手方と親権について話をするにあたっては、以上の基準についてあなたが有利な状況にあることを主張していきましょう。

④父親が親権を取れる場合とは?

次に、父親が親権者となれる場合についてみていきましょう。

父親は親権を獲得することが難しいということを聞いたことがあるのではないでしょうか?

確かに、調停では調停委員は母親に親権を取得させようとすることが多いです(8〜9割の調停では母親が親権を取得)

裁判においても、子どもが幼ければ幼いほど母親に親権を認める判断をする傾向にあります。

ただし、父親が不利であるといっても、まったく親権者になれないということではありません。

特に調停や裁判と異なり夫婦の話し合いでは相対的に親権を獲得しやすいといえるでしょう。

子供を養育するのに適した環境を整えた上で、自分が親権者としてふさわしいことを相手に主張していきましょう。

⑤もし親権を取れなくとも面会交流権を獲得しよう!

特に父親の場合、どんなに子どもへの愛情をアピールしたとしても、調停や裁判で親権の獲得が難しいこともあり、話し合いでも形勢が不利とならざるを得ないでしょう。仮に親権の獲得が難しそうでも、面会交流権(親権を持たない側が子どもと会う権利)を確認しておきましょう。

具体的に決めておくべき内容は以下の通りです。

- どのような頻度で会うか(月に何回会うか、週に何回会うか) ?

- 会う場所はどうするのか?

- 電話やメールのやりとりをしてもよいか?

離婚調停で親権を獲得する方法を含め、親権について詳しくは「離婚時に調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」をご参照下さい。

(8)できるだけ高額の養育費を獲得するには?

親権を取得することができた場合、次は養育費獲得のための話し合いをしましょう。養育費はお子さんを育てていくために非常に重要なものです。

以下では、

- 養育費の相場

- できるだけ多くの養育費をもらうための交渉方法

について説明したいと思います。お子さんを健全に育てるためにも、1円でも多くの養育費を獲得して下さい。

①養育費の相場

養育費は、親の年収等を踏まえて決定されるものなので、一律に決まっているわけではありません。

そのため、夫婦の話し合いにより、自由に決めることができます。

とはいえ、全く基準がないと、全く話がまとまりません。

そのため、裁判所が作成した以下からダウンロードできる養育費算定表が参考にされています。

養育費の相場について詳しくは、「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照下さい。

②できるだけ多くの養育費を獲得する方法は?

次にできるだけ多くの養育費を獲得する方法についてみていきましょう。多くの養育費を獲得するポイントは以下の通りです。

- きちんと相手の収入を把握しておく

- これからの子供の学習計画をある程度明確にしておき、主張する

できるだけ多くの養育費を獲得する方法について詳しくは、「離婚時の養育費の相場とできるだけ多くの養育費をもらうための方法」をご参照下さい。

(9)できるだけ多くの年金分割をもらうためには?

最近では、熟年離婚が増えています。

熟年離婚というと、高齢夫婦の離婚と思われがちですが、一般的には、婚姻期間が20年以上の夫婦が離婚した場合を言います。

では、なぜ熟年離婚が増えているのでしょうか。

その理由の一つに、年金分割によって配偶者の年金の中から一定額をもらうことができるようになったことが考えられます。多くの場合、女性になりますが、年金分割の制度によって年金を獲得することができるようになり、老後の生活をそこまで心配する必要がなくなった結果として、長年連れ添ったパートナーと離婚するようになったのです。

ただ、年金分割は少々分かりにくい制度になってしまっています。詳しくは、「婚時の年金分割をできるだけ多く獲得するための全手順」をご覧下さい。

5、離婚調停での離婚手続きの進め方

話し合いでは離婚が難しい場合、離婚調停をすることとなります。離婚調停は裁判所で行われるので、多くの方にとっては敷居が高く感じるでしょう。そこで、離婚調停での手続きの進め方について書いていきます。

(1)離婚調停の申立て方法

まずは離婚調停の申立て方法について説明します。

離婚調停は基本的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。申立てする際に家庭裁判所に提出する書類は以下の通りです。

- 夫婦関係調整調停申立書

- 照会回答書

- 事情説明書

- 申立人の戸籍謄本

- 連絡先等の届出書

- 相手方の戸籍謄本

- 年金分割についての調停を含む時は年金分割のための情報通知書(年金分割について調停を行う場合)

申立ての方法について詳しくは、「離婚調停を有利に進めるための申し立ての方法について」をご参照下さい。

(2)離婚調停の流れ

次は離婚調停の流れについてみていきましょう。離婚調停を有利に進めるためには、その流れを知って事前にイメージしておくことが重要です。そこで、離婚調停の流れについて書いていきます。

①離婚調停の流れについて

申立て後、離婚調停は以下の流れで進んでいきます。

- 第一回調停期日の決定

- 期日通知書(呼出状)の到着

- 第一回調停

- 第二回目以降の調停

- 離婚調停の終了

離婚調停が終了する場合としては、調停成立(離婚成立)、不調(調停不成立)、離婚調停の取り下げの3種類があります。

離婚調停の流れについて詳しくは、「離婚調停の流れと有利に進めていくための方法について知っておくべき4つのこと」をご参照下さい。

②離婚調停を欠席したい場合にはどうしたらいい?

離婚調停は半年ほど続きます。平日に行われるので、どうしても参加できないタイミングもあるでしょう。そんなとき、「離婚調停を欠席したら不利になるの?」ということが気になるのではないでしょうか?

結論としては、1回休んだ程度では不利になりません。もっとも何度も欠席するようだと悪影響が出る可能性があります。

詳しくは、「離婚調停を欠席した場合のデメリットについて知っておくべきこと」をご参照下さい。

(3)離婚調停にかかる期間

次に離婚調停の期間について書いていきます。そもそも離婚調停の期間の相場としては、半年ほどです。短いものだと1カ月、長いものだと1年以上かかります。

離婚調停の期間について詳しくは、「離婚調停の期間と調停を有利に進めるために知っておくべき9つのこと」をご参照下さい。

(4)離婚調停にかかる費用

離婚調停をするにあたり、費用についても把握しておきましょう。離婚調停に申立てに必要な費用としては2,000円ほどとなります。もっとも、弁護士に依頼する場合には数十万円の弁護士費用がかかります。

詳しくは、「離婚調停の費用を抑えつつ有利な結果を獲得するために知っておくべき3つのこと」をご参照下さい。

(5)離婚調停は弁護士に依頼すべきか?

最後に、離婚調停を弁護士に依頼すべきか否かについてみていきましょう。前述の通り、弁護士に依頼すると弁護士費用がかかります。一方で、弁護士に依頼すると以下のメリットがあります。両者を比較して弁護士に依頼すべきか否かを判断しましょう。

- 調停委員に対して有利な印象を与えることができる可能性がある

- 書類作成・準備の手間が省ける

- 弁護士からのアドバイスを受けられる

- 調停が不成立となった場合に後の審判・裁判を有利に進めることができる

詳しくは、「離婚調停は弁護士に依頼すべき?望ましい結果を獲得する方法」をご参照下さい。

(6)離婚調停で高額の慰謝料を獲得する方法

離婚調停を控えた方からは、「離婚調停で高額の慰謝料を獲得するためにはどうしたらいいでしょうか?」という相談を頂くことが少なくありません。離婚調停で高額の慰謝料を獲得するポイントは以下の通りです。

- 調停委員を味方につける

- こちらの主張を裏付ける証拠をきちんと揃える

- 金銭的に余裕があるのであれば弁護士に依頼することも視野に!

詳しくは、「離婚調停を有利に進めて高額の慰謝料を勝ち取るための全手順」をご参照下さい。

(7)離婚調停で親権を獲得する方法

親権の獲得については夫婦双方が譲らないことが多く、どうしても話し合いでは決まらずに離婚調停にもつれこむことが少なくありません。そこで、離婚調停で親権を獲得するポイントは以下の通りです。

- 調停委員を味方につける

- 家庭裁判所調査官の調査に注意

- 親権者としてふさわしいことをアピールする

詳しくは、「離婚調停で親権を獲得するために知っておくと有利な7つのこと」をご参照下さい。

6、離婚裁判での離婚手続きの進め方

離婚調停でも解決しないとなると、どうしても離婚したい場合には離婚裁判をせざるを得ません。離婚裁判となると多くの方が弁護士に依頼します。とはいえ、弁護士に任せっきりというのもよくないでしょう。離婚裁判について知って頂くために、離婚裁判の手続きについて書いていきます。

(1)離婚の訴えの方法

まずは離婚の訴えの方法について知っておきましょう。

①あらかじめ調停をしておかないと裁判できない!調停前置主義って?

日本の法律上、調停前置主義が採用されているので、いきなり離婚裁判をすることはできません。もしまだ離婚調停をしていないという場合にはまずは離婚調停の申立てをしましょう。

②離婚裁判の訴え提起に必要な書類は?

次に離婚裁判の訴え提起に必要な書類についてみていきましょう。

- 離婚裁判の訴状

- 離婚調停不成立調書

- 夫婦それぞれの戸籍謄本

離婚裁判をするにあたってはこれらの書類を揃えることが必要となります。

③離婚裁判をするためには法定離婚原因が必要

離婚裁判はどのような場合でもできるわけではありません。以下のような事実が必要です。

- 相手に不貞行為(不倫行為)があったこと

- 相手による悪意の遺棄行為があったこと

- 相手の生死が3年以上不明であること

- 相手が強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと

- 婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合(セックスレス、暴力、モラハラなど)

これら5つが民法に規定されている法定離婚事由です。これら5つのうちどれかが裁判で認められた場合には、たとえ相手方が離婚したくないと言い張っても離婚が認められることになります。

法定離婚事由については、「 法定離婚事由(原因)とは?相手が拒否しても離婚できる場合について」で詳しく説明していますので、こちらをご覧下さい。

その他、離婚裁判の申立てについて詳しくは「離婚裁判の流れや進め方について知っておくべきこと」をご参照下さい。

(2)離婚裁判の流れ

次は離婚裁判の流れについてみていきましょう。離婚裁判の流れを事前にイメージして有利に進めていきましょう。

- 家庭裁判所への訴え提起

- 第1回口頭弁論期日の指定

- 被告からの反論を記載した答弁書の訴状の提出

- 第1回口頭弁論 →争点の整理〜原告からの証拠の提出〜被告からの証拠の提出

- 第2回以降の口頭弁論

- 離婚裁判における事実の認定

- 離婚裁判の判決

離婚裁判の流れについて詳しくは、「離婚裁判の流れや進め方について知っておくべきこと」をご参照下さい。

(3)離婚裁判にかかる期間

離婚裁判をするとなると、「離婚裁判ってどのくらいの期間がかかるの?」ということも気になる所ではないでしょうか。そこで、離婚裁判にかかる期間について書いていきます。

①離婚裁判の期間の相場

離婚裁判の期間の相場としては、1年から2年とみておくとよいでしょう。もっとも、どのくらいの期間がかかるかは、争われている事実の内容と、どのような証拠があるかにもよります。早くて半年程度、長引けば3年ほどかかることもあります。

②離婚裁判を早期に終わらせたいなら?

離婚裁判を早期に終わらせたいなら、裁判官からの和解提案を受け入れることも一案です。

その他、離婚裁判の期間と離婚裁判を早期に終わらせる方法について詳しくは、「離婚裁判にかかる期間と早期に終了させる方法」をご参照下さい。

(4)離婚裁判にかかる費用

離婚裁判をするか否かの判断材料の一つとして、離婚裁判の費用が挙げられるのではないでしょうか。そこで、離婚裁判をするか否か迷っている方にご参考頂けるよう、離婚裁判にかかる費用について書いていきます。

①離婚裁判を自分で行う場合

離婚裁判を自分で行う場合、かかる費用は2万円程度でしょう。とはいえ、離婚裁判は協議離婚や調停離婚と比較して法的知識が必要とされることから、弁護士に依頼する方が多いようです。

②離婚裁判を弁護士に依頼した場合にかかる費用

一方、離婚裁判を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。相場としては、着手金と報酬金合わせて80万円~100万円程度でしょう。

その他、離婚裁判にかかる費用について詳しくは、「離婚裁判の費用と弁護士に依頼すべきか判断するポイント」をご参照下さい。

(5)離婚裁判を弁護士に依頼すべきかを判断するポイント

最後に、離婚裁判を弁護士に依頼すべきかを迷っている方にご参考頂けるよう、判断するメリットについて書いていきます。離婚裁判はどうしても法的専門的知識が必要となるので、弁護士に依頼する方が多いです。とはいえ、費用との関係で迷われる方もいらっしゃるでしょう。迷われている方は是非ご参考下さい。

- 弁護士に離婚裁判を依頼すればその法律的知識・経験を利用して訴訟を進めることができる

- 弁護士に離婚裁判を依頼すれば裁判所に行かなくてよい

- 弁護士に離婚裁判を依頼すれば裁判に必要な書面を作成してもらえる

離婚裁判を弁護士に依頼するメリットについて詳しくは、「離婚裁判の費用と弁護士に依頼すべきか判断するポイント」をご参照下さい。

6、離婚届の書き方と提出先

協議離婚、調停離婚、裁判離婚で離婚について話がまとまれば、いよいよ離婚届の提出です。離婚の手続きをスムーズに進めるために、離婚届の書き方や提出方法について書きました。

(1)離婚届の書き方

離婚届を書く前に、まずは離婚届の用紙を手に入れましょう。

①離婚届のダウンロード

離婚届は各市区町村の役所で手に入れることができますが、下記「離婚届」の文字をクリックしてダウンロードすることもできます。

もっとも、以下の2点に注意しておきましょう。

- プリントアウトはA3サイズ

- 自分でプリントアウトした用紙では受け付けてくれない役所もあるので事前に確認しておく必要がある

また、離婚届は休日でも手に入れることができます。 詳しくは、「休日でも大丈夫?休日に離婚届を入手する方法と提出する方法」をご覧下さい。

②離婚届の書き方

離婚届については、各項目について淡々と書いていきましょう。もし、誤った記載をしてしまった場合、二重線で消して横に訂正印を押すという方法で修正しましょう。また、修正液を使わないようにしましょう。詳しい記載方法について詳しくは、「離婚届の書き方のポイントについて」をご参照下さい。

(2)離婚届の提出先

次に離婚届の提出先ですが、全国どこの市区町村の役所に提出しても大丈夫です。もっとも、戸籍がない役所に離婚届を提出する際には夫婦の戸籍謄本が必要となります。 また、離婚届は郵送することもできます。詳しくは、「離婚届は郵送できる?郵送する場合に知っておくべき5つのこと」をご覧下さい。

(3)離婚届の必要書類

最後に離婚届の必要書類をみていきましょう。協議離婚の場合には基本的に離婚届のみで大丈夫です。これに対して、調停離婚、裁判離婚の場合にはそれぞれ以下の必要書類を提出しなければなりません。

①調停離婚の場合

- 離婚届

- 戸籍謄本 →本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です

- 申立人の印鑑 →離婚届に相手方の署名捺印は不要です

- 調停調書の謄本 →離婚調停が成立すると取得することができます

②裁判離婚の場合

- 離婚届

- 戸籍謄本 →本籍がある市区町村の役所に届け出る場合は不要です

- 申立人の印鑑 →離婚届に相手方の署名捺印は不要です

- 調停調書の謄本 →離婚裁判が成立すると取得することができます

- 判決確定証明書 →判決確定後に、裁判所に判決確定証明申請書を提出することによって取得することができます

その他、離婚届の必要書類について詳しくは、「離婚届とともに役所に提出する必要書類について」をご参照下さい。

7、離婚後に起こるトラブルとその回避策

離婚できても安心できません。離婚後に、養育費が支払われなかったり、減額請求をされたりということでトラブルとなるケースが少なくありません。そこで、離婚後に起こるトラブルの対策について書いていきます。

(1)離婚後に養育費の支払いが滞った場合の強制執行の手続き

離婚後、養育費の支払いが滞ったとして相談に来る方が少なくありません。その場合の対応方法として、相手の貯金や給料を差し押さえる(強制執行する)という方法があります。

早期に強制執行できる場合は以下の通りです。

- 養育費の支払いについて裁判で勝訴判決を獲得した場合

- 養育費の支払いについて調停で話し合いがまとまった場合

- 公正証書で作成した離婚協議書などに養育費について記載された場合

実際に回収する方法について詳しくは、「自分で強制執行をして養育費を回収するために知っておくべき8つのこと」をご参照下さい。

(2)離婚後に養育費の減額請求をされた!

離婚後に起こるトラブルとして、相手から養育費の減額を請求されたという相談をよく頂きます。できれば減額には応じたくない所でしょう。以下の場合には養育費の減額が認められることがあります。

- 養育費を支払う側にて職を失ったなどの理由によって収入が減った

- 養育費をもらう側が離婚後就職したことによって収入が発生するようになった

- 養育費を支払う側にて扶養家族が増えたため養育費を支払う経済的余裕がなくなった

これらのような場合でも減額を回避する方法について詳しくは「元パートナーからの養育費の減額請求の対策として知っておくべき6つのこと」をご参照下さい。

(3)離婚後に親権の変更をしたい!

離婚時に準備を十分にしていなかったために相手に親権を譲ってしまったものの親権を変更したい、というのもよく寄せられる相談です。離婚後に親権を変更する手続きとして、親権者変更調停というものがあります。親権者変更調停とは、離婚時に決めた親権を変更することを目的とする調停です。

親権者変更調停で親権変更を勝ち取るための詳しい手続きについては、「親権者を変更するために知っておくべき8つのこと」をご参照下さい。

まとめ

以上のように離婚までの手続きは手間と時間がかかります。離婚をするか否かの決断をするのにも苦労されたことでしょう。離婚には様々な困難が伴います。しかし、それらを乗り越えた先には次の人生が待っています。ここに書いた内容が離婚後の人生を切り拓くためにお役に立てれば嬉しく思います。