相続放棄申述書の書き方や手続きの流れはどのようなものだろう……。

被相続人の方が亡くなると相続が発生しますが、相続人は、被相続人の遺産を必ず相続しなければならないのでしょうか。

相続の対象には、プラスの遺産だけでなく、マイナスの遺産である債務(借金など)も含まれます。債務があるなら相続したくないという相続人もいるでしょう。

また、被相続人にプラスの遺産しかないとしても、特定の相続人だけに遺産を相続してもらうということもあると思います。このような場合に、相続人が被相続人の遺産を放棄する手続きが、相続放棄です。

今回は、相続放棄に関わりのある「相続放棄申述書」についてご説明させていただきます。

相続放棄の必要書類について、知りたい方は以下の記事をご覧ください。

目次

1、相続放棄申述書の書き方を知る前に|相続放棄申述書とは?

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して原則として相続人が行います。相続放棄申述書とは、相続放棄の申述、すなわち相続放棄をしたいと述べる手続きをするために、家庭裁判所に提出する書面のことです。

なお、相続放棄申述書が提出されると、通常、相続放棄申述受理通知書という書面が家庭裁判所から申述者に届きます。この書面は、相続放棄の手続きが終了したことを意味します。

2、相続放棄申述書のダウンロード

では、相続放棄申述書はどのように記載するのでしょうか。まず、書類の入手方法ですが、家庭裁判所に行けば書類一式を受領できます。また、以下のサイトからダウンロードも可能です。

3、相続放棄申述書の書き方

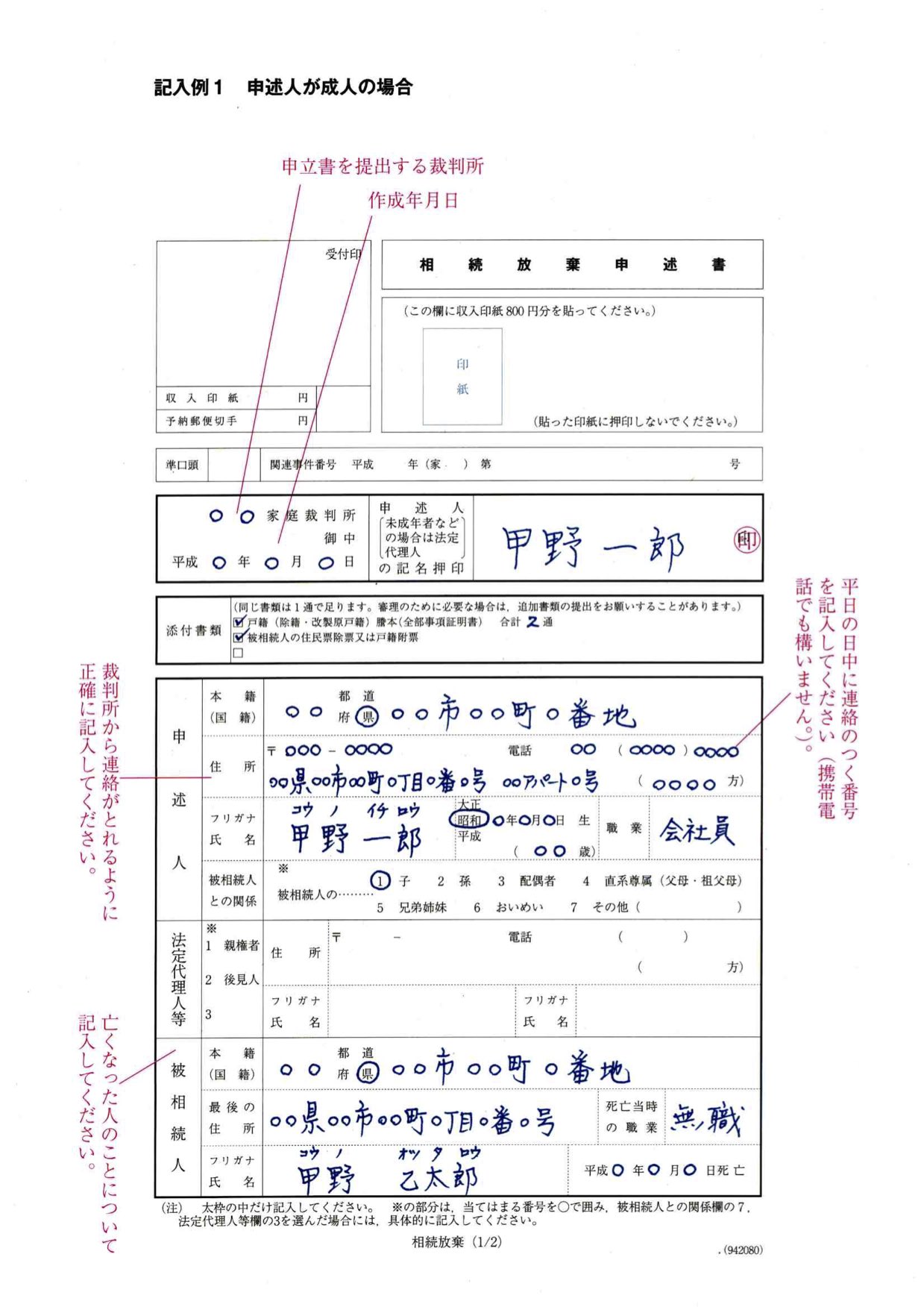

まず、1枚目に、相続放棄申述書の太枠内に、提出する家庭裁判所の名前、申述書提出日付、相続人の名前、を書き入れ、提出書類にチェックをつけてください。また、相続人の住所及び本籍、被相続人との関係、法定代理人に関する情報、被相続人に関する情報を書き入れ、認め印でも構いませんので、相続人の方が捺印ください。ポイントとしては、戸籍の内容と同じ内容で記載することです。

2枚目に、相続を放棄する理由を記入ください。理由がどういったものであるかによって家庭裁判所が相続放棄を受理しないということは、あまりございませんが、「債務超過で支払いができないため」や「他の相続人が相続財産を譲り受けるため」など、具体的なご事情を記載ください。また、申述する相続人の方が把握している財産の総額についても記載ください。

記入例は、下記画像を参考にしてください。

出典:http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7427souzokuhouki-seizin.pdf

4、相続放棄申述の際に必要書類は?

(1)相続放棄申述書

記載した相続放棄申述書を申述者1人につき1通提出ください。

(2)費用

① 収入印紙・・・申述人1人につき800円分

② 連絡用の郵便切手・・・ 82円切手×5枚、10円切手×5枚

(3)相続放棄の申述の際に必要な主な添付書類

①放棄する人が被相続人(亡くなった方)の配偶者のとき

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の死亡時の戸籍の謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

②「第1順位」=放棄する人が被相続人(亡くなった方)の子・その代襲者としての孫・ひ孫等のとき

(子のとき)

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の死亡時の戸籍の謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

(子の代襲者のとき)

※被相続人の子が被相続人よりも先になくなっているときは,孫・ひ孫等の直系卑属が子(被代襲者)を代襲して相続人となります。

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の死亡時の戸籍の謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

ⅳ)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍の謄本

③「第2順位」すなわち、放棄する人が被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母等のとき

※先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません。

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の出生から死亡までの戸籍全ての謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

ⅳ)被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫等)が死亡しているときは,その出生から死亡までの戸籍全ての謄本

④「第3順位」すなわち、放棄する人が被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹・その代襲者としてのおい・めいのとき

※先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申述できません。

(兄弟姉妹のとき)

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の出生から死亡までの戸籍全ての謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

ⅳ)被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が死亡しているときは,その死亡の記載がある戸籍の謄本

ⅴ)被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫等)が死亡しているときは,その出生から死亡までの戸籍全ての謄本

(兄弟姉妹の代襲者としてのおい・めいのとき)

※被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときは、おい・めいが兄弟姉妹(被代襲者)を代襲して相続人となります。

ⅰ)被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

ⅱ)被相続人の出生から死亡までの戸籍の全ての謄本

ⅲ)放棄する人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

ⅳ)被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が死亡しているときは,その死亡の記載がある戸籍の謄本

ⅴ)被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍の謄本

ⅵ)被相続人の直系卑属(子,孫,ひ孫等)が死亡しているときは,その出生から死亡までの戸籍全ての謄本

⑤ 放棄する人が未成年者又は被後見人のとき

親権者や後見人又は特別代理人が申述人の法定代理人が手続きを行います。親権者の戸籍の謄本,後見人であることの証明として登記事項証明書又は特別代理人の選任審判書の謄本が上記とは別に必要です。

⑥ 注意点

戸籍は必ず謄本が必要になりますので、抄本を取ってしまって二度手間にならないようにご注意ください。

同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件や相続放棄申述受理事件が先行している場合,同事件で提出済みのものは不要になる場合があるので、事件ごとにご確認ください。

また、個別の事案によっては,家庭裁判所から他の資料の提出をお願されることがあります。

5、相続放棄手続きの流れ

(1)相続放棄に必要な上記4の書類等を家庭裁判所に提出ください。

(2)照会書への回答・返送

家庭裁判所への提出した後(数日から~2週間)後、家庭裁判所から、申述人本人が本当に相続放棄の申述をしたかどうか等の状況確認するための書類(照会書)が郵送されてきます。相続放棄をする者は、この照会書に書かれている事項に回答し、署名押印した上で、裁判所へ返送します。

(3)相続放棄申述受理通知書の交付

申述人が照会書を返送後、特に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されてきます。この通知書が届けば、相続放棄が認められたことになり手続完了です。

(4)相続放棄申述受理証明書が必要な場合

申述人において、受理証明書が必要な場合は、別途、申請手続をすることになります。この書面が必要な方は、家庭裁判所に置いてある所定の書類を使って交付申請書を作成(認め印や③の通知書、収入印紙などが必要です)し、相続放棄手続を行った家庭裁判所に提出してください。

(5)ご参考

相続放棄の手続きについては、「他人の借金の支払いを請求されたら?相続放棄についてまとめ」の記事参考にしてください。

まとめ

相続放棄申述書とそれに関連する手続の方法についてご理解いただけたでしょうか。相続や相続放棄は、意外に身近に行わなければならない手続です。いざというタイミングで冷静に対処できるように、簡単な予備知識を持っておかれることは損にはならないといえます。より詳細な点については、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。