相続を弁護士に相談したいが、どのように選べばよいのだろう……。

相続が開始したけれど、法律的にわからないことが・・・。

こんなとき、弁護士に相談したいと思いつつも、その費用が気になる方は多いでしょう。

そこで今回は、

- 遺産相続問題の解決に当たって弁護士を利用した場合の弁護士費用の相場

についてご説明したいと思います。

ご参考になれば幸いです。

相続の弁護士について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次

1、相続事件を弁護士に依頼した際にかかる費用の種類は?

相続事件を弁護士に依頼すると、一般的に次のような費用がかかります。

(1)相談料

相続事件を弁護士に依頼する前の段階で、弁護士との相談にかかる費用です。

現在の状況を弁護士に伝え、今後どのように進めたら有利な結果を得ることができるかを相談するために必要な費用です。

(2)着手金

弁護士が事件に着手するためにかかる費用です。

一般的には、弁護士は、依頼者が着手金を支払ってからでないと事件に着手しません。

事件処理の結果に不満があったとしても、また、依頼者が途中で弁護士を解任したとしても、原則として支払った着手金は返ってきません。

(3)成功報酬

事件終了時点で弁護士に支払う費用です。

弁護士の活動により、実際に得られた経済的利益に対する報酬がかかることが一般的です。

何らかの金員を得られる場合、通常は一旦弁護士の銀行口座に振り込まれますので、そこから成功報酬を差し引いた金額が依頼者に支払われることになります。

(4)日当

弁護士が事務所を離れて事件に対応した場合に支払う費用です。

相手方のもとに交渉に赴いたり、裁判所に出頭したりした場合などに支払う必要があります。

所要時間によっては日当が発生しないこともありますし、所要時間が半日かかるのか丸一日かかるのかによっても金額は違ってきます。

日当は、(3)と同様に相手方から支払われた金員から差し引かれることが多いのですが、月ごとに精算して請求されることもあります。

(5)消費税

これら(1)から(4)の弁護士費用には消費税がかかります。

(6)実費

弁護士費用ではありませんが、

- 弁護士が事務所を離れて移動した場合の交通費

- 依頼者や相手方への郵便物を送付した場合の切手代

- 裁判所に収める印紙代

- 依頼者等にお金を振り込む際の振込手数料

などの実費は、依頼者が負担します。

2、ケース別|相続事件の弁護士費用の相場は?

一般に相続事件といってもその内容はさまざま。

本項では、事件のケース別に、弁護士費用の相場をみていきましょう。

(1)弁護士報酬規定(旧報酬規定)

弁護士費用は何らかの基準があったような・・・。

こんな記憶がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

以前は、弁護士報酬については、日本弁護士連合会(日弁連)が報酬の基準を定めており(これを通常「旧報酬規定」といいます。)、各弁護士はこれに従うこととされていました。

しかし、平成16年4月に、弁護士報酬が自由化され、旧報酬規定に従う必要がなくなったため、各法律事務所・各弁護士ごとに自由に報酬の基準を定めることができるようになりました。

したがって、相続事件に関する弁護士費用は、各法律事務所・各弁護士が各々独自に定めた報酬によることになりますから、弁護士費用は一律に決まっているわけではありません。

とはいえ、報酬算定の便宜や報酬金額の妥当性の確保のため、現在もこの旧報酬規定を使っている弁護士は少なくありません。

そして、依頼人としてもこの基準を知っておけば、基準との差をどのように考えるのか、弁護士を選任する上での指針とすることができるでしょう。

そこで、まずは旧報酬規定の内容を見ていくことにします。

| ①法律相談 | 相談料 | 30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額 |

| ②訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)8% 300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円を超える場合:2%+369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる ※着手金の最低額は10万円 |

| 報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)16% 300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる | |

| ③調停及び示談交渉事件 | 着手金報酬金 | ②に準じる。 ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、②の2分の1※着手金の最低額は10万円 |

| ④日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |

| 1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |

なお、「経済的利益」について、旧報酬規定には、「遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額」と記載されています。

とはいえ、相続においては実際にどのような相続配分に落ち着くのか、見えていないことが大半です。このただし書きが適用される場面は限定的であると言えるでしょう。

(2)ケース別|弁護士費用の相場

では、相続事件を弁護士に依頼する主なケースについて、旧報酬規定に当てはめ、その弁護士費用を具体的にみていきましょう。

なお相談料、日当については、どの案件においても相場は以下の通りです。

- 相談料 :30分5,000〜10,000円

- 日当 : 半日(移動時間が2~4時間程度) 約3万円

- 1日(移動時間が4時間程度以上) 約5万円

①遺産分割協議がうまく進まない

相続人が行方不明な場合や、相続人の配偶者が口を出してきて話がまとまらない場合、また納得のいかない遺言があったり、1人が生前贈与を受けている、逆に生前に世話をしていたなど、遺産分割協議が一筋縄でいかないケースでは、弁護士に依頼する方が多いものです。

弁護士の活動により相続できることになった金額を2,000万円と仮定して、以下各費用を計算してみましょう。

着手金相場 2,000万円×5%+9万円=109万円(税抜) 成功報酬 2,000万円×10%18万円=218万円(税抜) |

各法律事務所・各弁護士によっては、上記のような場合、着手金の金額が大きくなってしまうため、例えば、着手金の一部を報酬金の一部に回したり、着手金は固定の額としつつ、報酬金の割合を上記と異なった割合とする弁護士費用体系がとられる場合も多くなっています。

②遺留分侵害額請求をしたい

遺言等により遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求ができます。

遺留分が2,000万円で、遺留分侵害額請求をすることにより2,000万円を獲得できたとすれば、その弁護士費用は①と同様です。

③相続放棄をしたい

被相続人に借金が多い場合、相続放棄をするケースもあるでしょう。

相続放棄をしたいがそれで損がないのかを検討してもらい、相続放棄をするのであればその申立をしてもらうなどの手続きを依頼する場合、費用相場は次の通りです。

| 相続放棄(着手金+成功報酬) 10万円前後 |

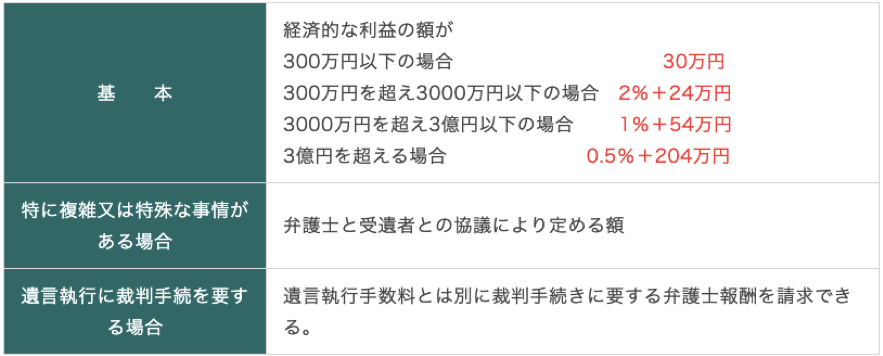

④遺言を作りたい・遺言執行してほしい

遺言書を作るお手伝いだけならば、その費用相場は10〜20万円です。

ただ、遺産額によって金額を定める事務所もあります。

遺言の内容を実現させることを「遺言執行」と言いますが、遺言執行における着手金・報酬の計算の基準となる「経済的利益」とは何なのでしょうか。

一応、以下のような旧報酬規定で以下のような基準はありますが、実際には個々の法律事務所へお問い合わせされることをお勧めいたします。

3、弁護士費用は相続人の誰負担?

弁護士費用は、実際に依頼をした人の負担となります。

つまり、弁護士から請求がきたときに、その支払う義務があるのは依頼人のみですので、「共同相続人のA氏に請求して」などと支払いを転嫁することはできません。

自分だけ利益を増やす結果となる場合は良いでしょうが、全員に利益があるような依頼であれば、ちょっと腑に落ちないかもしれません。そういう場合は、全員が依頼人となるべきです。

ここでもし、相続人間で費用負担を平等にするという覚書を交わしていても、弁護士からの請求を他の相続人へ転嫁することはやはりできません。

弁護士に対しては、あくまでも依頼人が負担し、その後、覚書にしたがって負担を配分するということになります。

「全員に利益があるのに弁護士をつけることに反対されている」というようなケースがあれば、その費用負担についてまずは弁護士に相談してみてください。あなたの不利になる提案はしないはずです。

4、弁護士に依頼するメリット3つ

さて、ここまで弁護士費用についてみてきましたが、経済的利益が大きければ、弁護士費用もそれなりにかかってきそうです。

それでも弁護士に依頼した方がいいのか。

費用対効果をご自身で見極めることが必要ですが、以下、その効果である弁護士に依頼するメリットについてみていきましょう。

(1)全てお任せ

相続では、他の相続人とのやりとりが欠かせません。

また、被相続人の債権者とも交渉していかなければならないこともあります。

裁判所を通じて行う手続きがあれば、その書類作成や申請など、多くの時間が取られます。

弁護士に依頼すれば、これら煩わしい手続きは全てお任せです。

時間の削減とともに、精神的な安定が得られることでしょう。

(2)プロである

弁護士は、相続手続きのプロです。

法律上の手続きはもちろん、交渉についてもプロなのです。

どのようにして依頼人の利益を上げていくのか、行き当たりばったりではなく戦略的に考えていきます。

なぜもめているのか、不都合な点はどこか。

ポイントを絞りながらも周囲の状況を広くヒアリングし、あの手この手で依頼人の希望を実現すべく尽力します。

(3)味方である

弁護士は依頼人の「味方」です。

偉そう?

怖そう?

難しい言葉を使いそう?

最近は、テレビにも弁護士がよく出るようになったので、曲がったイメージをもつ方は減ってきたかとは思いますが、もしそんなイメージをお持ちでしたら、ぜひ一度実際の弁護士に会ってみましょう。

5、依頼するなら敏腕がいい!相続に詳しい弁護士の探し方

(1)弁護士にも「専門」がある

ここで、あまり知られていないのが、弁護士ならどの弁護士でも相続に詳しいわけではない、ということです。医師の場合、皮膚科の先生に中耳炎を治療してもらいたくないな、と感じませんか?

多くの弁護士は「専門」をもっています。

オールマイティと謳う弁護士もいるかもしれませんが、最高の結果を出したいのであれば、その分野の経験が豊富な弁護士に依頼することがお勧めです。

処理の速さ、正確さにおいて信頼がおけることでしょう。

また、案件ごとのマイナーポイントにも気づくことができます。

(2)弁護士の探し方

探し方は、今の時代はやはり「インターネット」検索でしょう。

この記事にたどり着いている方は、インターネット検索はもうされているでしょうか。

相続専門チームをもっている、相続に詳しいと謳っている法律事務所を探し、ぜひ相談に行ってみてください。

(3)まずは無料相談へ

できるなら、無料相談を実施している事務所を複数訪ねることをお勧めします。比較考量してみるべきです。その場で、費用の支払い方についても確認しましょう。

着手時に大金を支払うとなれば、相当の準備が必要となります。

後日の分割払いにも柔軟に対応する事務所も多くなってきましたので、着手金の後日払いや分割払いが可能かどうかも確認してみるべきです。

まとめ

今回は、相続に関する弁護士費用をご説明させていただきました。

一般的に相続案件は複雑であり、解決まで比較的長期にわたることが多いので、基本的には法律事務所の相続案件に関する専門性や担当弁護士との相性を重視してお選びいただくのが良いのではないかと考えます。

とはいえ、弁護士費用についても法律事務所によってかなり違いが出てくるところです。

そのような事情も踏まえて慎重にご検討されると良いでしょう。