企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。

少額訴訟とは?お金を払わない相手から債権を回収する方法

何度連絡してもお金を返してくれない相手には、少額訴訟をすれば比較的簡単に回収できると聞いたけれど、いったいどんな制度なのだろう…。

知人にお金を貸したのに、なかなか返しくれないなどの問題でお困りの方の中には、少額訴訟という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

少額訴訟とは、60万円以下という文字どおり少額のお金を回収するために設けられた制度で、通常の裁判より簡単に利用することができます。

弁護士に依頼しなくても利用可能なほどに簡略化された制度ですが、あくまでも訴訟の一種ですので、しっかりと準備することが必要です。

また、確実にお金を回収できるというわけではなく、場合によっては少額訴訟が向かないケースもあります。

そこで今回は、

- 少額訴訟とは?

- 少額訴訟の利用方法は?

- 少額訴訟が向かないケースとは?

などについて、債権回収ノウハウに精通したベリーベスト法律事務所の弁護士が解説していきます。

この記事をお読みになった方が相手方から無事にお金を回収してもらえるよう、手助けとなれば幸いです。

債権回収の方法は7種類!について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

[nlink url=”https://best-legal.jp/debt-collection-6936/”]

1、少額訴訟は60万円以下を回収する際の手軽な手続き

まずは、少額訴訟とはどのような手続きなのかについてご説明します。

(1)通常の訴訟よりも簡単な手続きで債権回収できる制度

少額と付いていても「訴訟」という言葉からすると敷居が高くて面倒な手続きだとイメージされる方が多いのではないでしょうか?

少額訴訟とは、まさにそのような面倒な手続きを省いて60万円以下の請求に限って裁判所を利用することを可能にする制度で、通常の裁判より簡単に、かつすぐに終わります。

例えば、次のようなケースで少額訴訟が利用されるケースが多いです。

- 友人や知人にお金を貸したのに返してくれない場合

- 業務委託契約をしたのに業務委託料を支払ってくれない場合

- 広告掲載契約をしたのに広告費を支払ってくれない場合

- 商品を販売したのに代金を支払ってくれない場合

- 引っ越しの際に大家が敷金を返してくれない場合

- 勤務先の会社が給料を支払ってくれない場合

少額訴訟という制度が設けられた趣旨は、少額の債権を回収する場合、通常の裁判では時間も費用もかかってしまい費用対効果が合わないことから、少額のお金の回収に限り、簡単で費用をおさえつつお金を回収することを可能にする点にあります。

[nlink url=”https://best-legal.jp/friend-debt-17097″]

(2)少額訴訟の特徴

次に、少額訴訟にはどのような特徴があるのかについて、具体的にご説明します。

①請求額が60万円以下

まず、少額訴訟を利用できるのは、相手方に請求する金額が60万円以下である場合に限られています。

60万円を超える金額を訴訟で請求する場合は、通常の訴訟を提起する必要があります。

②簡易裁判所が管轄

金銭を請求する訴訟を起こす場合、請求額が140万円以下なら簡易裁判所へ、それを超える場合は地方裁判所へ起こすことになります。

したがって、少額訴訟は簡易裁判所へ起こすことになります。

簡易裁判所は地方裁判所よりも全国に数多く設置されているので、特に地方にお住まいの方は簡易裁判所の方が利用しやすいでしょう。

なお、少額訴訟は金銭の支払いを求める訴訟手続きですので、金銭債務の義務履行地、すなわち、基本的にはあなたの住所地を管轄する簡易裁判所へ、提訴をすることが出来ます。

③手続きが簡単

通常の訴訟は手続きが複雑なので、どうしても弁護士に依頼しなければ利用は難しいところがあります。

それに対して、少額訴訟は手続きが簡略化されているので、一般の方でも十分に利用可能です。

また、簡易裁判所では裁判官や書記官が進め方をアドバイスしてくれるので、迷わずに手続きを進めることができます。

④費用が安い

裁判をするというとどうしてもたくさん費用がかかるイメージがあるでしょう。

しかし、少額訴訟は費用が安いのが特徴です。

まず、基本的には弁護士に依頼しなくても行えるため、弁護士費用がかかりません。

また、仮に強制執行(差し押さえ)したとしても、1〜2万円程度しかかかりません。

費用について詳しくは「2、少額訴訟にかかる費用は?」をご参照下さい。

⑤時間がかからない

裁判というと、どうしても長いイメージがあるでしょう。

たしかに、通常の訴訟では半年~1年、あるいはそれ以上の期間がかかるケースも少なくありません。

しかし、少額訴訟の場合は裁判所に提起してから審理をして判決が出るまで平均して2ヶ月ほどと比較的短期間で終了します。

また、原則として審理は1回でその日のうちに判決が下されるので、何度も裁判所に足を運ぶ必要もありません。

2、少額訴訟にかかる費用は?

では、少額訴訟にはどのような費用がかかるか見ていきましょう。

裁判というと結構かかるイメージがあるかもしれませんが、裁判自体は¥5,000〜¥10,000ほどです。

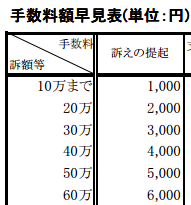

(1)印紙代

裁判をするには、印紙が必要となります。印紙は郵便局などで購入することができます。

金額としては請求金額に応じて以下のとおりです。

出典:裁判所

印紙代は訴訟における請求額に応じて高額になっていきます。

そのため、請求額が少ない少額訴訟では、通常の訴訟よりも印紙代が安くなります。

(2)郵券(郵便切手代)

これに加えて、郵便切手代が必要となります。

具体的にいくらかかるかは各簡易裁判所ごとに異なりますが、おおよそ¥4,000前後です。

(3)強制執行の費用

もし、少額訴訟で勝訴判決を得ても支払わない場合、お金を回収するには強制執行(差し押さえ)が必要となります。

少額訴訟債権執行の手続きを取る場合に、必要な金額は以下のとおりです。

①印紙代

債務者1名に対して強制執行するために必要な印紙代は以下のとおりです。

¥4,000

②郵券(郵便切手代)

また、郵便切手代もかかります。金額は各簡易裁判所によって異なりますが、おおよそ以下の通りです。

¥3,000〜¥4,000

③その他

その他に、強制執行をするに際して必要な執行文を得るために300円程度、債務名義の送達証明書を得るために150円程度の費用がかかってきます。

基本的には、少額訴訟でお金を回収するまでにかかる費用は以上のとおりです。

3、少額訴訟での必要書類~作成方法も解説

次に、少額訴訟をするために必要な書類と、その作成方法についてもご説明します。

(1)必要書類

少額訴訟をするためには、以下の書類が必要となります。

①訴状

訴状とは、訴訟を提起するために提出する申立書のような書類のことで、請求金額や請求する原因となった事実などを具体的に記載します。

②訴状副本

訴状は、少額訴訟をする相手の数だけ副本が必要となります。

「副本」とはいわゆるコピーのことです。

訴状を作成したら印鑑を押す前にコピーをとり、裁判所用の「正本」と相手方用の「副本」、それにご自身用の「控え」を作成しましょう。

相手方が1名の場合は、合計3部が必要ということになります。

③(相手が法人の場合)登記事項証明書

相手が法人の場合、登記事項証明書が必要となります。

登記事項証明書は法務局で取得できますが、1通につき¥600の手数料がかかります。

④証拠資料

少額訴訟でも証拠が必要となります。

(2)証拠となる資料

少額訴訟は原則として1回の審理で終了するだけに、証拠はしっかりと集めて訴状と一緒に提出しておく必要があります。

証拠として集めるべき資料としては主に以下のものが挙げられます。

上からより有効な証拠となる傾向があります。

- 契約書

- 請求書

- 見積書

- 領収書

- メール文のコピー

- 電話の録音

など。

もし、以上のような証拠が全くないということだと、少額訴訟で勝訴してお金を回収することが難しくなるかもしれません。

少額訴訟の手続きが簡単だからといって慌てて提起するのではなく、まずはしっかりと証拠を集めることが大切です。

(3)少額訴訟の訴状の作り方

訴状を一から作るのは大変ですが、雛形を利用すれば簡単に作成できます。

実際に訴状を書くにあたっては、裁判所が提供している記載例を参考にすれば、難しことはありません。

以下に、事件の内容ごとに記載例を掲げておきますので、参考になさって下さい。

①貸したお金を返してもらいたい場合

②販売した商品の代金を支払ってもらいたい場合

[nlink url=”https://best-legal.jp/accounts-receivable-recovery-11678″]

③未払いの給料を支払ってもらいたい場合

④敷金を返してもらいたい場合

[nlink url=”https://best-legal.jp/refund-deposit-495″]

⑤その他、一般的にお金を支払ってもらいたい場合

[nlink url=”https://best-legal.jp/debt-collection-6936″]

4、少額訴訟の手続きの流れ

少額訴訟の手続きは、以下の流れで進んでいきます。

(1)財産調査

まずは、少額訴訟を始める前に相手方の財産をできる限り調査しておきましょう。

少額訴訟は早期にお金を回収したいと場合に適している手続きですが、勝訴しても相手方がスムーズに支払うとは限りません。

そんなときのために、差押えが可能な財産を調査しておきたいところです。

本格的に調査するためには弁護士に依頼して「弁護士会照会」を利用したり、調査会社に依頼する必要がありますが、ご自身でもある程度の調査は可能です。

相手方とのやりとりの中で、勤務先や利用している銀行、所有不動産などをそれとなく探ってみるのも良いでしょう。

差押え可能な財産としてメジャーなのは、相手方が個人なら給料または銀行口座、会社などの法人なら銀行口座です。

銀行口座を差し押さえる場合は、できれば相手方がメインで使っている銀行を調べておきましょう。

相手方の勤務先や住んでいる地域などによって「ここを使っているはずだ」と目星がつく場合は、その銀行の口座を差し押さえるのも良いでしょう。

目星がつかない場合は、裁判所の「財産開示手続」(本項(8)参照)を利用するなどして調べる必要があります。

(2)訴状の提出

財産を調査したら、訴状を作成して管轄の簡易裁判所で提出します。

このとき、裁判所用の正本には所定の印紙を貼り、他の必要書類や郵券も一緒に提出します。

(3)期日の連絡

裁判所に訴状が受理されると、実際に審理・判決をする期日の連絡があります。

おおよそ1ヶ月半程度先の日にちが期日として指定されるのが一般的です。

期日が指定されると、裁判所から相手方に対して訴状副本や呼出状が送付されます。

この時点で、あなたが少額訴訟を起こしたことが相手方に伝わります。

(4)事前聴取

少額訴訟が1回の期日で終了するようにするための事前準備を行います。

裁判所の書記官の要求に応じて、審事実関係の確認、追加の証拠書類の提出、証人の用意などを行います。

準備が不十分だとこちらの言い分が認められないこともあります。

勝訴するためにも、書記官としっかり打ち合わせましょう。

(5)答弁書を受け取る

相手方が提出した答弁書が届きます。答弁書には相手の反論が書かれています。

内容をよく読んで、可能であれば期日までに再反論を記載した書面を提出しましょう。

(6)法廷で審理が行われる

原告、被告、裁判官、書記官らにより審理が行われます。30分〜2時間程度で終了します。

審理では提出した書類や証人尋問などの証拠調べが行われます。

また、場合によっては審理の場で話し合いにより和解が成立する可能性があります。

(7)判決

和解が成立しなかった場合は、原則として審理終了後に即日判決が言い渡されます。

(8)財産開示の申し立て

判決や和解の内容どおりに相手方が支払わない場合は、次項でご説明する差押えの手続きが必要になります。

この時点で差押えが可能な相手方の財産が判明していない場合は、裁判所の「財産開示手続」を利用できます。

必要に応じて申し立てましょう。

5、もし支払ってくれなければ差押え(少額訴訟債権執行)!

相手方が判決に従って支払ってくれれば一番いいのですが、支払わない可能性もあります。

その場合、相手の財産の差押さえ(少額訴訟債権執行)をする必要があります。

そこで、少額訴訟で勝訴した後の強制執行の方法についてみていきましょう。

(1)必要書類は?

少額訴訟で勝訴した後に債権執行するために必要な書類は、以下のとおりです。

①少額訴訟債権執行申立書

少額訴訟債権執行をするには申し立てが必要なので、そのための申立書が必要となります。

具体的な作成方法については以下の「(2)少額訴訟債権執行申立書の作成方法」をご参照下さい。

②債務名義正本

債務名義正本とは、強制執行を行う根拠を証明する書類のことです。

少額訴訟で勝訴した場合は、「確定判決書」がこれにあたります。

判決書きを受け取った日の翌日から数えて2週間以内に相手方から異議申し立てがなければ判決が確定しますので、お手持ちの判決書によって申し立てが可能になります。

③送達証明書

送達証明書とは、お金の請求先に債務名義等が送達されたことを証明する書面です。

強制執行にあたっては送達証明書が必要となります。

少額訴訟をした簡易裁判所に150円分の収入印紙を貼った送達証明申請書を提出することで取得できます。

送達証明申請書の提出のタイミングは、申立書や債務名義正本を提出するタイミングと同じで大丈夫です。

なお、送達証明申請書の雛形ダウンロードと書式例は下記よりご確認下さい。

④(相手が法人の場合)登記事項証明書

請求先が法人の場合には、少額債権訴訟執行の申立てから1ヶ月以内に取得した登記事項証明書が必要となります。

登記事項証明書は法務局で取得することができます。

(2)少額訴訟債権執行申立書の作成方法は?

以下の順番で書面を並べて左側をホッチキスなどで閉じて下さい。

また、各ページの上部余白部分に押印(捨印)が必要となります。

- 申立書表紙

- 当事者目録

- 請求債権目録

- 差押債権目録

それぞれの書面の雛形ダウンロードと記載例は以下の通りです。

①申立書表紙

②当事者目録

③請求債権目録

④差押債権目録(差し押さえ先が銀行口座の場合)

差押債権目録の雛形のダウンロードはこちら(金融機関の銀行口座)

差押債権目録の雛形のダウンロードはこちら(ゆうちょ銀行の銀行口座)

(3)少額訴訟債権執行に必要な費用は?

少額訴訟債権執行に必要な費用は以下のとおりです。

①収入印紙代

請求先が一つで債権執行する先も一つの場合、収入印紙代として4,000円が必要となります。

こちらは債権執行申立書の表紙に貼ることになります。

②郵券代

簡易裁判所によって異なりますが、おおよそ5,000円前後です。

③送達証明書取得費用

送達証明書を取得するために150円分の収入印紙が必要となります。

④登記簿謄本取得費用

相手が法人の場合、登記事項証明書を取得するために600円分の収入印紙が必要となります。

(4)少額債権執行の申立先は?

少額訴訟債権執行の申立先は少額訴訟判決(もしくは和解)をした簡易裁判所の裁判所書記官です。

(5)差押え

少額訴訟債権執行を申し立ててから実際には差し押さえられるまでには数日~数週間ほどかかります。

給料や銀行口座を実際に差し押さえる際には、「空振り」とならないようお金が入っているであろうタイミングを狙うことも重要です。

6、少額訴訟のデメリットも知っておこう

以上のように便利な面もある少額訴訟ですが、通常の訴訟とは異なるデメリットもあります。

少額訴訟を利用するにあたって知っておきましょう。

(1)回数制限がある

少額訴訟は、同一の簡易裁判所では年間10回しかできないという回数制限があります。

(2)相手方が申し出れば通常訴訟へ移行することもある

少額訴訟は、相手方が通常訴訟を希望すれば、通常訴訟へ移行することもあります。

また、紛争の内容によっては、裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。

(3)判決に納得できなくても控訴はできない

通常訴訟なら判決に納得できない場合は控訴をして審理をやり直してもらうことができますが、少額訴訟には控訴の制度がありません。

不服がある場合は、簡易裁判所に異議を申し立てることになります。

7、少額訴訟が向かないケース

少額訴訟を利用できないケースとしては、請求額が60万円を超える場合がありますが、その他にも以下の事情がある場合には、少額訴訟は向かないといえます。

(1)債務者が債務の存在について異議がありそうである

相手方が債務の存在そのものを争う場合は、通常訴訟へ移行されてしまうのが一般的なので、二度手間となってしまいます。

例えば、知人に貸したお金の返済を請求するケースで、相手方が「借りていない」「もう返した」などと主張しそうな場合は、最初から通常訴訟を起こした方が早いでしょう。

なお、債務の存在については争いがなく、相手方が支払方法について問題を抱えているケースであれば、和解による解決を目指せるので少額訴訟を利用する価値があります。

(2)債権債務の証拠が不安定

ご自身が請求する債権を証明できる証拠が十分にない場合は、少額訴訟で勝訴することは難しいです。

まずは証拠をしっかり集めることが大切です。

(3)併せて金銭以外の請求もしたい

少額訴訟は、金銭を請求する事案に限って利用できるものです。

金銭請求と併せて他の請求もする場合には、少額訴訟は利用できません。

例えば、未払い家賃の支払いと併せて賃貸住宅からの立ち退きを請求する場合や、レンタル料金の支払いと併せてレンタル品の返還を請求する場合には、通常訴訟を起こす必要があります。

(4)債権債務の証拠書面があり相手が債権債務の存在に異論がなさそうである

あなたが請求する債権を証明できる明確な証拠があり、相手方も債務を負っていることに異論がない場合には、わざわざ訴訟手続きによって審理をする必要もありません。

このような場合、少額訴訟よりも支払督促を申し立てた方が早く問題を解決できるでしょう。

支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることによって、簡単な書類審査のみで相手方に対して支払い命令が行われる手続きのことです。

支払命令が出ると、相手方が異議申し立てを出さない限り2週間で債権債務が確定し、強制執行が可能になるので、少額訴訟よりもさらに簡単かつ迅速にお金を回収できます。

[nlink url=”https://best-legal.jp/payment-reminder-11692″]

まとめ

少額訴訟は、60万円以下のお金を回収したい場合に便利で有効な制度です。

たとえ少額ではあっても、なかなか支払ってもらえないと精神的にもストレスがたまってしまうことでしょう。

少額であるからこそ、無駄なく効率的にお金を回収したいところです。

そのためには、弁護士の知恵を借りて最適な方法を選択することが大切です。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

関連記事

労働審判が訴訟移行する場面とは?紛争長期化リスクを回避するコツを解説

労働審判法とは?会社が従業員に訴えられたときの対処法と注意点を解説

労働審判は会社側に不利?弁護士への相談で手続きが有利になる理由を解説