「特別催告状」という言葉を聞くと、多くの人が国民年金保険料の未納に対する厳しい通知を想像するでしょう。実際、特別催告状は未納債務の督促に用いられる重要な文書です。債権者が債務者に送付し、法定期間内に受領されることで債務の履行を要求する効力があります。さらに、法務局で登記され、内容に対する申し立ての期限も設定されています。

特別催告状を無視することにはどのようなリスクがあるのでしょうか?実際、特別催告状を放置することは深刻な問題を引き起こす可能性があります。無視すれば、債権者が裁判所に訴訟を起こす可能性さえ考えられます。問題の解決に向けて、弁護士の助言を受けながら債務の適切な履行を計ることが重要です。

特別催告状を受け取った場合、どのような対策を取るべきでしょうか?無駄なトラブルを回避するためにも、速やかに適切な対応が必要です。内容を確認し、法定期間内に対応することで訴訟などのリスクを最小限に抑えることができます。また、特別催告状を受けて、債務整理や返済計画の見直しを検討することも重要です。

特別催告状に恐れず、正確な情報と適切な対応を心がけましょう。この記事では、特別催告状を無視しない理由と適切な対策について詳しく解説します。未納債務の問題は複雑ですが、適切な対応によって問題を解決に導けることをご参考にしてください。

目次

1、特別催告状とは?

特別催告状について、もう少し詳しくみていきましょう。

(1)特別催告状とは

特別催告状とは、国民年金保険料を滞納している方に送られる、日本年金機構(社会保険庁解体後の年金保険事務を担う公法人)からの請求書です。封書できます。

これが届くのは一度ではなく、

- 一回目:青色の封書

- 二回目:黄色の封書

- 三回目:赤色の封書

と信号の危険レベルのように封書の色が変化していくケースが一般的です。

ただ、封書の色より、重要なのは手紙の内容です。

届いたらしっかりと開封し、手紙の文面を確認しましょう。

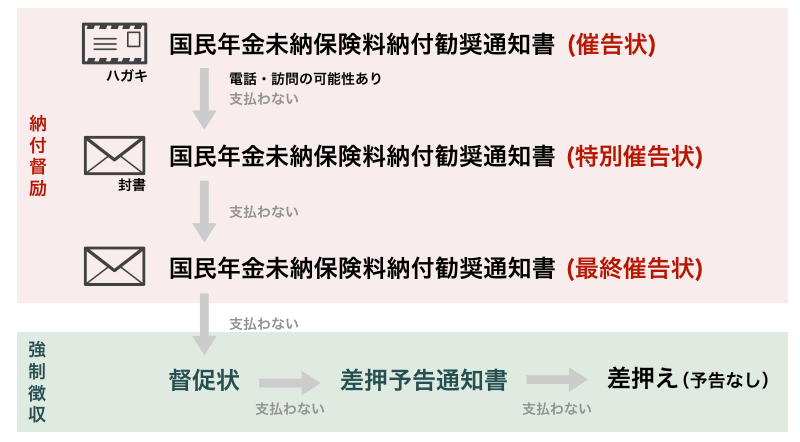

(2)特別催告状の前に「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」

特別催告状の前に、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」がハガキ(めくるタイプ)で届いたはずです。

また、合わせて電話や訪問などを受けなかったでしょうか。

日本年金機構は保険料の回収を民間に委託しており、電話や訪問はこれら民間業者により行われています。

これら「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」や電話等の段階は、「納付督励(のうふとくれい)」という段階であり、払い忘れていますよ、払ってくださいね、という自主的に支払うことを案内する段階です。

(3)特別催告状が届いたら、支払いましょう〜支払わなければならない理由

特別催告状が届いたら、まず支払いましょう。

国民年金は社会保険の1つ(年金保険)であり、20歳から60歳の日本内に住所を有する者は強制加入です(国民年金法第7条)。国民年金保険料の支払いは、加入者の義務なのです(国民年金法第88条第1項)。

2、特別催告状の支払いを無視した場合の流れ

特別催告状記載の期限内に納付しない場合、どうなるのでしょうか。

(1)最終催告状が届く

特別催告状で支払いをしない場合、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(最終催告状)」が届きます。

最終催告状も前述した「納付督励」の段階ではありますが、これを無視した場合(記載の期限内に対応しない場合)は自動的に次の段階へ進んでしまいます。

なお、最終催告状は、市町村に所得情報を確認した上で控除後所得が300万円以上かつ7月以上保険料を滞納していると日本年金機構が把握した方への送付になります(2023年4月現在)。

(2)督促状が届く

最終催告状で支払いをしない場合、督促状が届きます。

督促状は「納付督励」の段階ではなく、「強制徴収」の段階です。

強制徴収とは、国家権力を行使して強制執行を図るということです。

具体的には裁判所が関与しての財産の差押えがなされます。また、年14.6%の延滞利息も発生し始めるため、このままでは金額は増えるばかりです。

督促状は、自分だけではなく連帯納付義務者である家族(配偶者及び世帯主)がいればその家族にも送付されます。

連帯納付義務者に報告されるだけではなく、連帯納付義務者も同様に支払い義務者です(国民年金法第88条第2項及び第3項)。

そのため本人同様支払わなければ差押えを受けてしまいます。注意してください。

(3)差押予告通知書が届く

督促状に対しても何ら対応をしないでいると、日本年金機構は滞納者の財産の調査を始めます。

財産とは、給与や銀行預金をはじめとして不動産、自動車など換金可能なあらゆる資産です。

調査が終わると「差押予告通知書」が届きます。

(4)差押えられる

差押予告通知書が来たら、その後は何ら予告なく差押えられます。

給与が支払われない、銀行口座から引き落とされている、不動産・動産は使用できない手続きがされる、といったことが突然降りかかってきます。

3、支払わなくても将来年金がもらえないだけでしょ?は昔の話

国民年金保険料を支払える状態でありながら支払わない方の多くは、将来年金受給されないことくらいの想定しかなかったのではないでしょうか。

これは、昔はそうであった、という過去の話です。

というのは、厚生労働省は2018年から国民年金保険料の未納対策を強化しているのです。

強制徴収の対象を年間所得400万円から300万円に引き下げ、また強制徴収対象者を13ヶ月以上の未納者から7ヶ月以上の未納者へと強制徴収に入るタイミングが早まりました。

上述のとおり、支払わない見返りは遠い将来(年金もらえなくなる)ではなく近い将来(差押え)やってきます。国の対応が変わってきていますので、しっかりと把握しておきましょう。

4、国民年金保険料の時効消滅を期待すべからず!

日本年金機構が国民年金保険料を請求する請求権には消滅時効があります。

それは2年間です(国民年金法第102条第4項)。

つまり、滞納から2年間経過した年金保険料は時効で消滅するわけです。

しかし、この時効で「支払い義務がなくなる」ということは、今では大半のケースではあり得ないでしょう。

確かに、過去には時効にかかったケースもあったかもしれません。

しかし現在は上述のとおり徴収強化の時代です。

そのため、時効にかからないスケジュールで徴収対応されているはずなのです。

「督促状」には時効の進行を更新する効力があります(国民年金法第102条第5項。この時効更新は裁判上の請求等を更新事由とする民法の規定と異なりますので注意しましょう)。

そのため、日本年金機構ではこの時効にかからないように督促状送付のスケジュールが管理されていることでしょう。

5、特別催告状が届いても支払いができない場合

学生である、失業中であるなどの理由で、すぐに滞納した年金保険料全額を支払うことができないケースもあります。

令和5年4月現在、国民年金保険料は月額16,520円です。

また、令和6年度は16、980円になる見込みです。学生であったり失業中には大きな負担となります。

ここで、国民年金保険料の支払いが、年間所得○円以上の者と限定されていれば良いのですが、所得制限はありません。

その代わり、支払い免除等の制度が整っています。

この制度は該当者が自ら申請しなければなりません。

あまり知られていないようで、免除対象者でありながら、その7割が免除申請をしていない現状があります。

以下、免除等の制度をご紹介します。

(1)学生納付特例制度

20歳以上の学生で、本人の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。

(2)保険料免除制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得に応じて、国民年金保険料の納付が免除される制度です。

所得額に応じて全額免除(0円)、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があります。

免除制度を利用すると、将来もらえる年金額に影響するため、支払えるようになったら追納することをお勧めします。

(3)若年者納付猶予制度

20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に、世帯主の所得にかかわりなく国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

(4)失業による特例制度

(2)では前年所得に応じてしまうため、失業中でも(2)の対象にはなりません。

そのため、失業の場合は特例制度が別途用意されています。

(5)その他

その他、配偶者からDVを受けた方、障害年金を受けている方、矯正施設収容中の方、産前産後期間中の方など、一定の収入が見込めない方々への免除制度があります。

(6)それ以外のケース

上記(1)~(5)に記載した状況ではないが支払えない、というケースでも、必ず以下の相談先に連絡しましょう。分割払いの相談等もしてみるべきです。

- お近くの年金事務所

- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口

6、詐欺にはご注意ください!

「特別督促状(とくべつとくそくじょう)」

「国民年金機構(こくみんねんきんきこう)」

この2つの言葉、どう思いますか?

今回の記事では、「特別催告状(とくべつさいこくじょう)」「日本年金機構(にほんねんきんきこう)」という名称が出て来ました。

よく見てみると違います。

このように似た雰囲気を持つ封書が送られてきた場合は要注意です。詐欺である可能性があります。

漢字続きの名称は、なんとなくの雰囲気で意味を掴みがちです。

「特別督促状」や「国民年金機構」というものはありません。

また、年金は社会保険庁、という意識が強い方では、「社会保険庁」や「社会保険事務所」、「社会保険事務局」という名称でも年金を思い浮かべてしまうかもしれませんが、社会保険庁は平成22年に廃止されていますのでご注意を。

支払いをする場合、詐欺によるものではないか、きちんと確認をしてください。

7、借金も抱えている場合は弁護士に相談を

いくつかの借金を抱えている状況であれば、一人で悩むことなく、弁護士に相談をして、その後の解決への道筋を立てることをお勧めします。

弁護士への依頼の結果、もしかしたら債務整理をするべきなのかもしれません。

自分だけでは思いつかなかった解決方法も、弁護士に相談をすることで見つかる可能性も往々にしてあり得るのです。

また、上述の詐欺まがいな請求に対して支払ってしまった場合も同様、弁護士に相談して解決しましょう。

トラブルのない確実な解決のために、特別催告状を放置し続けることは絶対にせず、法律の専門家である弁護士に相談をした上で、手続きを進めていくようにしましょう。

まとめ〜特別催告状が届いた時にすべき行動と対策〜

今回は、特別催告状を絶対に無視してはいけない理由などついて解説してきました。

その支払いを免れることはできませんし、その支払い時期が遅くなればなるほど、どんどん金額も膨らみ、最終的には財産の差押えをされる可能性も出てきます。そのような状況を避けるためにも、特別催告状が届いた段階ですぐに支払うこと、また、支払いが難しいと分かった段階で、年金事務所や役所に相談をするようにしましょう。そして何かトラブルが生じた場合は、弁護士に相談することをお勧めいたします。