不動産をお持ちの方は、相続のときに相続税がどれぐらいかかるのか、節税策がないのかご心配でしょう。路線価方式、倍率方式、小規模宅地の特例、等など、よくわからない専門用語も頭が痛くなる要因の1つかもしれません。

「税理士でも不動産の相続税をちゃんと理解している人は少ない」なんて話もあったり、ますます不安になることでしょう。

ここでは、

- 不動産相続税を計算する前提としての不動産の評価方法

- 不動産相続税の具体的な計算方法

- 不動産相続税の特例の活用方法

- 不動産相続税が払えない時の対応

等を弁護士がわかりやすく説明します。

ぜひこの記事を参考に、不動産相続の対応を一度検討してみてください。

相続税に関して詳しく知りたい方は以下のページもご覧ください。

不動産の相続税について、べリーベスト税理士事務所の公式YouTubeチャンネルにて動画にまとめております。ぜひあわせてご確認ください!

Youtube 【不動産の相続税】相続税を決定する3つのポイントを徹底解説!

目次

1、不動産の相続税計算で欠かせない「不動産評価」とは

相続税を計算する上で、相続財産がいくらであるのか、金額で出さなければなりません。

そのため、相続財産に不動産がある場合は、まず不動産がいくらに値するのか、「評価」をすることになります。

本項では、その「不動産評価」について詳しくみていきます。

(1)不動産の評価の原則

原則的な方法は、次の通りです。

不動産には「家屋」と「土地」がありますが、複雑なのは土地です。

①家屋

固定資産税評価額そのものです。基本的に固定資産課税台帳に記載されている固定資産税評価額をもとに評価されます。

ただし、アパート等の貸家の用に供されている家屋については、次のように計算します。

財産評価額=その家屋の固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合を乗じた価額

(例)家屋の固定資産税評価額が1000、借家権割合30%の地域、賃貸割合が100%

財産評価額=1000-1000×30%×100%=700

②土地

原則として、宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。

土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。土地の形状や権利関係などに応じて様々な補正が行われます。次項を参照してください。

(2)土地の評価〜①評価方法

路線価方式、倍率方式の2つの方式が定められています。

①路線価方式

路線価が定められている地域の宅地の基本的な評価方法です。

路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額です。市街地や住宅地ならば路線価方式をとることが通常です。

土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じて補正し、さらに、その土地の面積を乗じて計算します。土地の形状による補正というのは、土地の形がいびつ、間口が狭い、奥行きが長い、といった土地は利用しづらいので評価を低く補正するものです。

土地の相続税評価=路線価×地積×補正率

②倍率方式

路線価が定められていない地域の評価方法です。その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

倍率方式が適用されるのは、人口が少ない地方や田畑、山林、原野等です。

地目(宅地・田畑・山林・雑種地など)に応じてかける倍率が変わります。

(3)土地の評価〜②地目ごとの評価基準

土地の評価方法は、地目(何に利用されているか)によって方式が変わります。

詳細は大変複雑です。ここでは、イメージを理解いただく程度に説明します。

税理士等でも相続を専門的にやっている人でなければ、間違いかねないともいわれています。

①地目の種類

地目の種類は次の通りです。

宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地

まずは、その土地の地目を判定することから始めましょう。登記簿の記載ではなく、相続時の現況によって判定します。

②宅地

宅地は前述の路線価方式または倍率方式によります。

貸家付宅地、貸宅地、借地権の場合には、一定の補正が行われます。

③田畑

市街地にあるとか、宅地の価格の影響を受ける場所なのか、といった区分により評価方法が異なります。

④雑種地

宅地、田畑等の分類に該当しないものです。

実務でよく出てくるのは駐車場、資材置き場、空き地などです。

イメージを言えば、駐車場の相続税評価は更地とほぼ同じです。

(4)利用形態ごとの評価基準

地目以外でも、不動産の利用形態ごとに評価基準は変わります。

例えば、賃貸マンション・賃貸アパートでは土地評価は下がります。これらの借家が立っている土地については、自分で使用している土地と比べて約2~3割下がります。処分の困難さなどを考慮したものです。

従って「現預金が沢山あるなら、賃貸アパートを建てる方が相続税を軽減できる」などと言われるわけです。

さらに、借金して賃貸アパートを建てれば、借金が相続債務になり相続税がさらに安くなることもあります。

ただし、計画通りに借家人が入ってくれないと、賃料収入は得られないのに、借入金の返済や固定資産税等の固定的費用などで資金繰りに窮してしまう懸念もあります。慎重な対応が必要です。

借家が立っている土地の相続税評価額

=自用地の価額-(自用地の価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

借地権割合:地域ごとに30%~90%

借家権割合:全国一律30%

賃貸割合:満室ならば100%になります。

(参考)

国税庁「財産評価基準書:路線価図・評価倍率表」

2、不動産相続税の計算

前項で不動産の評価額が決まりました。いよいよ相続税の計算です。

(1)不動産相続税の計算の概要と相続税率

「不動産相続税の計算」と題しましたが、相続税の計算は、不動産だけ個別に計算できるものではなく、すべての課税遺産総額に基づいて計算します。

①まず課税遺産総額を決定します

各相続人の課税価格の合計を計算し、基礎控除額を差し引き課税遺産総額を計算します。

課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額

②仮の相続税総額を決めます

課税遺産総額を、各法定相続人が民法の法定相続分に従って取得したものとして、税率をかけて仮の相続税の総額を決めます。

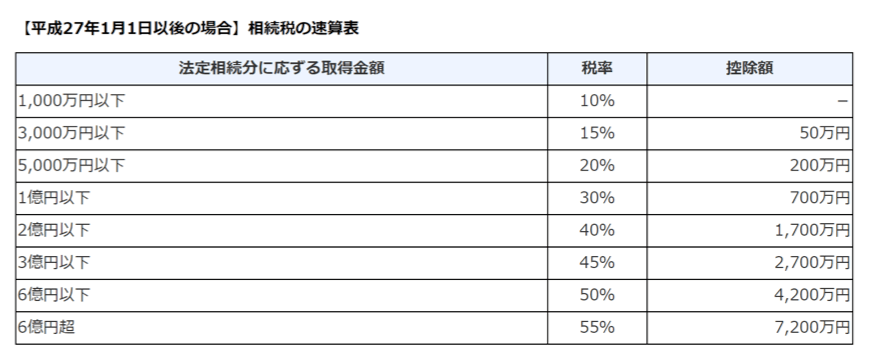

税率は下記の通り超過累進税率です。

(速算表の出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」)

③各人ごとの相続税額を決定します

上記②で算出した相続税の総額を、財産を取得した人の実際の課税価格に応じて割り振って、各人ごとの相続税額を決定します。

その上で、各人ごとの各種の税額控除額を差し引き、その残りが各人の実際の納付税額となります。この点は(3)で解説します。特に配偶者の税額軽減は大変有利な扱いです。

なお、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子以外の場合には、②で計算した相続税額に20%相当額を加算し、そこから③の税額控除額を差し引いて納付税額を決定します。

(2)各種税額控除の特例を利用しよう

相続税では、各種税額控除の特例があります。

これらは、自ら利用申請しなければ、適用されませんのでご注意ください。

①配偶者の税額の軽減

配偶者については、実際に取得した正味の遺産額が「法定相続分相当額」または「1億6千万円」のうち多い金額までは、相続税がかかりません。

例えば、相続人が配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。

遺産総額が2億円の場合、配偶者が法定相続分たる2分の1を超えて相続しても1億6,000万円までは税金がかかりません。複数の不動産を相続する場合は特に、有効活用したい制度です。

②その他の税額控除

その他、次のような税額控除があります。

小規模宅地等の特例:遺産に宅地が含まれる場合に適用されます。次項3で詳しく説明します。

未成年者控除:未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円を控除 。

障害者控除:障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円を控除。特別障害者の場合は1年につ20万円を控除。

相次相続控除:10年以内に相次いで相続が発生した場合に、今回の相続税額が一定範囲で軽減されます。

(3)不動産相続税の計算式〜具体例

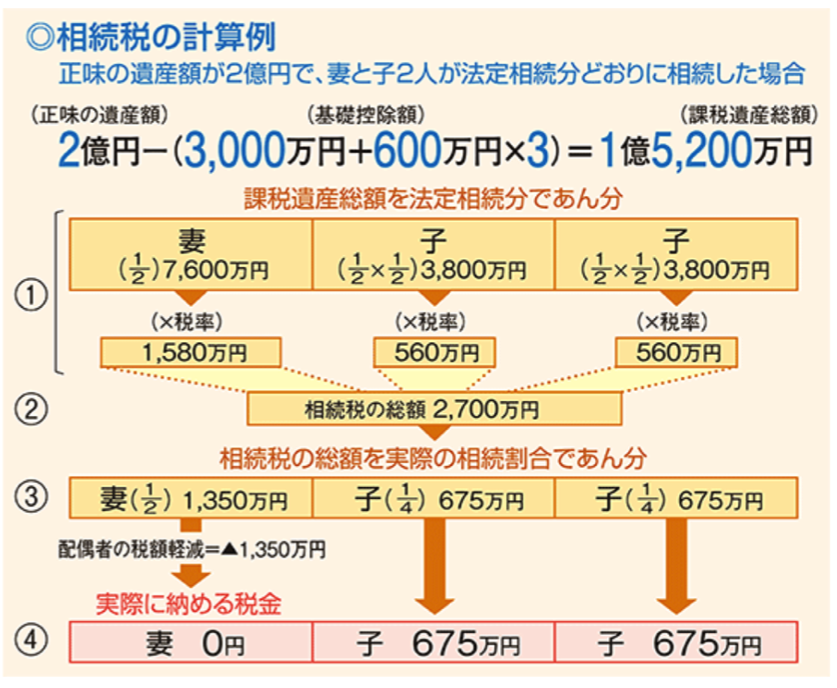

国税庁が示しているシンプルな事例をまずご紹介します。

- 法定相続人が法定相続分通りに相続したものとして相続税の総額を計算(①②)

- 相続税総額を実際の相続割合で各相続人に按分(③)

- 配偶者の税額軽減を適用(④)

(出典)国税庁「財産を相続したとき」

(4)不動産相続税の計算式からわかること

①不動産の評価次第で相続税総額は大きく変動する

相続税は超過累進課税です。課税遺産額次第で税率が大きく変わります。

相続不動産の評価を減らすことができれば課税遺産額が減少し、相続税総額も大きく減らせる可能性があります。

賃貸マンション・賃貸アパート経営に乗り出すのも一つの選択肢でしょう。

逆に言えば、不動産評価が不適切であると無駄に税金を払うことになりかねません。

不動産相続に詳しい税理士や弁護士などの専門家の知恵を十分に活用してください。

②税額控除などを活用すること

配偶者の税額軽減(非課税枠の活用)をはじめとした様々な税額軽減策も、ぜひ検討してみるべきです。

(参考)国税庁

3、不動産相続税の特例とは〜小規模宅地の特例

「小規模宅地の特例」とは、不動産相続税に関係する特有の特例です。

本項ではその内容を詳しく見ていきましょう。

(1)小規模宅地の特例とは

小規模宅地の特例とは、簡単にいえば「住宅に使っている土地(宅地)の相続税評価額を最大で80%減額してもらえる特例」です。

被相続人の自宅に限りません。被相続人の事業用宅地、賃貸物件の宅地も対象になります。

①被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(「特定居住用宅地等」)

限度面積330㎡で最大80%の減額が可能です。

該当するものは概ね次のような要件です。

- 被相続人の居住の用に供されていた宅地:取得者が配偶者、同居の親族など

- 被相続人と生計同一の親族が住んでいた土地:取得者が配偶者、被相続人と生計同一の親族などです。

上記以外の場合でも適用される場合がありますが、詳細は省略します。

②被相続人等の事業用の宅地(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)

事業というのは所得税の事業所得になる場合です。八百屋や料理屋など「自分の店」を持っている場合、と考えていただければ良いでしょう。

その事業を相続人が継承する場合に適用される、と考えてください。

限度面積400㎡、最大80%の減額が可能です。

③被相続人等の貸付用の宅地(貸付事業用宅地等)

被相続人等の不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業等の用に供されていた宅地です。

②と同様に相続人がその事業を継承する場合に適用されます。

限度面積200㎡で最大50%の減額が可能です。

(2)小規模宅地の特例の計算式〜具体例

居住用宅地の例をご紹介します。

330㎡は100坪です。一般の市民の住宅なら丸ごと適用できる場合も多いでしょう。

【ケース1】

- もとの宅地の評価額:1億円

- 地積:200㎡

- 小規模宅地等の特例適用後の宅地の評価額:2,000万円(減額割合80%フル適用)

【ケース2】

- もとの宅地の評価額:4,000万円

- 地積:400㎡

- 小規模宅地等の特例適用後の宅地の評価額:1,360万円

(4,000万円-4,000万円×330㎡/400㎡×80%)

この特例の適用を受けるためには、原則として相続税申告時に遺産分割が完了していることが必要です。

(参考)国税庁

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

4、不動産の相続税が払えない場合の対処法

(1)相続税が払えないとどうなる?

相続税の申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは、利息にあたる延滞税がかけられたり、最終的には国家に財産を差押えられ没収されることがあります。

(2)払えない場合の対処法

相続税が払えない場合の対処方法は、概ね次の通りです。

ここでは、相続開始後に相続税が払えないとわかった場合の対策を簡単に述べます。

- 相続税の延納:一定の要件のもと最大約20年間の分割払いが認められます。

- 相続税の物納:延納でも相続税を払えない場合には物納が認められることがあります。

- 相続財産の売却:遺産分割協議を整えた上で相続財産を売却して納税資金を作るのも一つの方法です。

- 金融機関からの借り入れ:金融機関などから相続税納付資金を借り入れて納付する方法です。

- 遺産分割協議がまとまらない場合:遺産分割協議がまとまらないため相続税を払えない場合なら、納税資金分についてだけ一部遺産分割協議を先行させるとか、法定相続人が自分に認められる分の払い戻しを受けて納税する、といったことも選択肢です(2019年7月施行の民法相続編改正により、各相続人の相続分の3分の1、1金融機関あたり150万円までの払い戻しが可能になりました)。

- 最後の選択肢として相続放棄ということも考えなければなりません。放棄の期限(自分にとって相続開始を知ってから3ヶ月以内)に注意してください。

相続開始前に準備する方法も含めて、詳細なまとめは、次の記事を参照してください。

5、相続税だけじゃない!不動産相続におけるもう1つの税金(登録免許税)

不動産の相続に当たっては、相続税だけでなく、不動産取得等にかかる登記費用(登録免許税)が必要です。

ここで、課税標準となる「不動産の価額」は、基本的には固定資産課税台帳の価格です。前述「1」のように、土地の場合に路線価方式や倍率方式を使うわけではないので、ご注意ください。

(1)土地の相続の移転登記

不動産の価額×1000分の4です。

(2)建物の相続の移転登記

不動産の価額×1000分の4です。

(3)配偶者居住権の設定登記

不動産の価額×1000分の2です。

配偶者居住権は設定登記が必須です。この分の費用も見込んでおく必要があります。

(参考)国税庁

「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」

6、不動産相続税の節税、対処法についてはベリーベスト方法律事務所へ

以上の通り、不動産を相続する場合にはその評価そのものが難しく、さらに、様々な特例をうまく活用して節税をはかるのは、容易な事ではありません。

万が一の相続人間のトラブルといったことも考えるなら、相続税に詳しい税理士と弁護士等が一緒になって解決を図ることが確実であり、相続対応の近道です。

ベリーベスト法律事務所では税理士、弁護士、司法書士等の相続関連の士業者が一体となって皆様のご相談をお受けしています。

疑問なこと、お困りのことは、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

まとめ

相続における不動産の扱いは、簡単に理解できるものではありません。

一方、相続不動産は、生活の場であり、あるいは事業の場でもあります。相続人のこれからの生活や事業展開も含めて、被相続人の生前から被相続人・相続人等の関係者がしっかりと協議して対策を立てておくべきものです。

そのような準備もなく相続が開始してしまう場合も、残された相続人や関係者が真剣にかつ誠意をもって協議し、専門家の知恵を借りながら、解決を図っていく必要があります。

この記事がそのための一助になれば幸いです。