未必の故意は、簡単に言ってしまえば故意の一種であり、未必の故意が認定されれば、故意犯として処罰されることになります。

他方、確定的故意がある事例と比較すると、被疑者・被告人にとって有利な量刑判断を獲得しやすくなります。

そこで今回は、

- 未必の故意とはどのような心理状態なのか

- 未必の故意が認定されるとどうなるのか

- 未必の故意を疑われたときの対処法はどうすれば良いのか

などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

目次

1、未必の故意を知る前に理解しておきたい「故意」の意味

刑事手続きでは、被疑者・被告人が犯罪に該当する行為を行ったことに加えて、被疑者・被告人が犯行時、自身の行為についてどのように考えていたかが問題とされます。

この被疑者・被告人の内心のことを、「主観的要件」と呼び、この大半を占めるのが「故意・過失」と言われるものです。

まずは、「故意・過失」とはどのような要件なのかについて具体的にみていきましょう。

(1)故意の意味

一般的な意味合いでは、故意とは「わざとすること」という内容の言葉です。

ただし、刑法上の故意内容は厳密で、一般的な学説によると、故意とは「犯罪事実の認識・認容(犯罪事実となる自分の行為を認識し、それを良しとすること)」と定義されています。

そして、刑法上は、原則として故意が認定されなければ犯人を処罰できないと規定されています。(刑法第38条)

(故意)

第38条1項

罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

[e-GOV法令検索 刑法]

(2)故意と過失の違い

他方、「すべての犯罪について絶対的に故意が必要だ」とすると、社会的に犯罪として列挙するべき行為類型が刑法から漏れる可能性が生まれます。

そこで、刑法では「故意がなくても処罰できる類型=過失犯」が規定されており、この過失犯に該当する場合には、故意がなくても犯罪が成立します。

過失傷害罪、過失致死罪、自動車運転過失致死罪などはよく耳にされるかと思います。

これらは、刑法上、過失犯として処罰する規定があるため、犯罪として処罰することができるのです。

「過失」とは、結果が起きることが前もって予見でき、かつ結果が起きることを回避するようなことができたのに、それを行わなかったことを言います。わき見運転によって、人をはねてしまったような場合が典型例です。

まとめると、故意と過失とは、

- 故意:犯罪事実の認識・認容

- 過失:結果に対する予見可能性を前提とする回避義務違反

となります。

2、未必の故意とは?

ここまで紹介したように、犯罪行為を理由として処罰を下すには被疑者・被告人の主観が問題とされますが、事案によって犯人の「認識・認容レベル」には程度差があるのが実情です。

この「認識・認容レベル」の中で出てくるのが、「未必の故意」という言葉です。

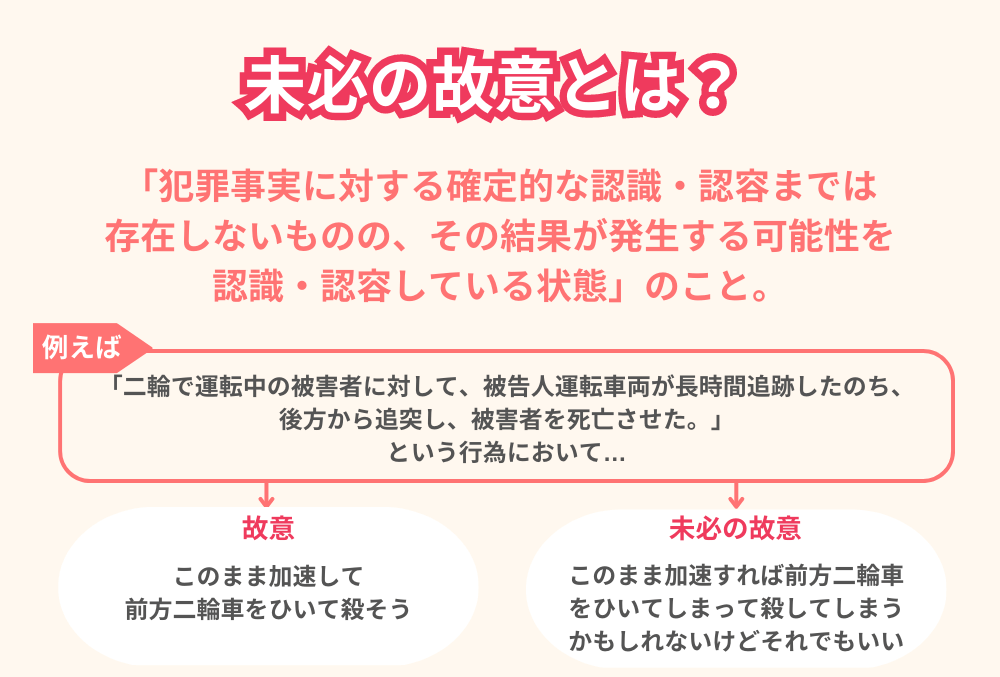

未必の故意とは、「犯罪事実に対する確定的な認識・認容までは存在しないものの、その結果が発生する可能性を認識・認容している状態」のことです。

未必の故意が認められれば刑法38条1項柱書における「故意犯」が成立します。

それでは、未必の故意がどのような状態を指し示すのかについて、確定的故意・認識ある過失との違いに注目しながら具体的にみていきましょう。

(1)確定的故意との違い

確定的故意とは、「犯罪事実に対する確定的な認識・認容がある状態」のことです。

これが典型的な故意犯における主観的状態です。

たとえば、犯人が包丁で被害者を刺し殺して殺人罪に問われているケースについて考えてみましょう。

犯人が包丁で被害者を刺せば『被害者の死亡』という結果が生じることを確定的に認識し、「それでも良い」と認容して当該犯罪行為に着手した場合には、犯罪事実に対する確定的な認識・認容がある状態といえるので、確定的故意があると判断できます。

これに対して、包丁で被害者を刺しても『被害者の死亡』という結果が生じるかどうかは分からないが、「仮に『被害者の死亡』という結果が生じても仕方がない」と考えて当該犯罪行為を行った場合には、「犯罪行為に対する確定的な認識・認容は存在しないものの、その結果が発生する可能性は認識・認容できている」ために、未必の故意があるとして故意犯として処罰されます。

このように、確定的故意も未必の故意も故意犯が成立する点では同じですが、「犯罪行為を実現しよう」という犯人の意思の強さに差があるといえるでしょう。

したがって、故意犯としての処罰を免れにくい事案では、「被疑者・被告人には、あくまで蓋然性に対する認識・認容しかなかった」と主張することによって、少しでも有利な量刑獲得を目指すことになります。

(2)認識ある過失との違い

未必の故意との区別が問題になる概念として「認識ある過失」と呼ばれる主観状態が挙げられます。

認識ある過失とは、「結果が発生するかもしれないと思ったものの、当該結果が発生しても良いとまでは思わなかった」という心理状態のことです。

たとえば、信号無視をして交差点に自動車で侵入して、結果的に飛び出してきた人を轢き殺してしまったケースについて考えてみましょう。

未必の故意とは、「信号無視をして交差点に突き進めば歩行者が死ぬ可能性が高いし、自分の信号無視が原因で人が亡くなっても良い」という主観のことです。

この場合には、犯罪行為に対する蓋然性は認識・認容できているため、殺人罪の故意犯が成立します。

これに対して、認識ある過失とは、「信号無視をして交差点に進入すれば飛び出してきた人を轢き殺してしまう可能性はあるが、今まで一度もそのようなことはなかったし、今回も大丈夫だろう」という主観のことです。この場合には、殺人罪該当事実の認容までは認められないので殺人罪の故意犯は成立せず、業務上過失致死罪などが成立するにとどまります。

このように、結果発生の蓋然性の認容の有無によって、未必の故意が認定されるケースと、認識のある過失があるケースとに分かれることになります。

そして、未必の故意と認識ある過失とでは、罪に問われる罪名自体が異なります。そのため、犯罪行為に対する「認容」の有無に争いがある場合には、重要な争点となるため、積極的に争うことになります。

3、未必の故意が成立する場合の刑事責任

それでは、被害者・被告人側にとって、未必の故意を主張することにはどのような実益があるのかについて具体的に見ていきましょう。

(1)確定的故意の場合と同じ罰則が適用される

まず、未必の故意が認定された場合には、確定的故意と同じように「故意犯」が成立することを押さえておきましょう。

つまり、「未必の故意しかないから殺人罪ではなく傷害致死罪が成立する」という理屈は通用せず、「未必の故意がある以上、故意犯として殺人罪に問われる」ことになります。

(2)ただし量刑は軽くなる可能性がある

「未必の故意と確定的故意で同じ罰則が適用されるのなら、わざわざ未必の故意を主張立証する実益は乏しいのではないか」と考える被疑者・被告人は少なくありません。

確かに、同じ刑法条文が適用される(確定的故意で適用される犯罪を免れられない)という点だけに注目すれば、未必の故意を主張立証する意味を見出しにくいでしょう。

しかし、実際の刑事裁判では、刑法典に記載されている刑罰が一律に適用されるのではなく、個々の事案の事情(犯行に至った経緯・犯行時の被告人の認識・罪を犯そうという意思の強さなど)が総合的に考慮されて刑罰内容が決められるのが一般的です。

つまり、確定的故意ほど強い犯罪達成意欲が認められない未必の故意であれば、「確かに犯罪行為の認識・認容はあったが、そこまで強い意思があったわけではない」という理由で情状酌量の余地が生まれるということです。

したがって、未必の故意が認められる場合には、確定的故意の事案と比べて刑事責任が軽くなる可能性があると考えられます。

被疑者・被告人の認識・認容の程度に争いがある場合には、未必の故意が成立すると主張して、少しでも有利な量刑を求めるべく戦略を練るべきでしょう。

4、【判例で見る】未必の故意が問題となりやすいケース

それでは、未必の故意が問題となった事案を具体的な裁判例をみていきましょう。

(1)殺人罪

交通事故で被害者に大怪我を負わせた被告人は、事件の発覚を恐れて被害者をその場から運び出し、人目につきにくい山中に遺棄・放置し、その後被害者は死亡した。

被告人が被害者を遺棄・放置した行為について不作為による殺人が問題となりましたが、「人通りの少ない山中に大怪我を負って自分では動けない被害者を放置すると死ぬかもしれないし、そのまま死んでしまっても良い」と認識・認容していたと評価され、未必の故意があるとして殺人罪が確定しました。

(2)交通事故

二輪で運転中の被害者に対して、被告人運転車両が長時間追跡したのち、後方から追突し、被害者を死亡させた。

被告人が運転する車両で衝突した行為について殺人罪の未必の故意が問題となりましたが、「二輪車を追跡しながら加速してそのまま衝突すれば被害者が死ぬかもしれないし、そのようになっても良い」と認識・認容していたと評価できるので、未必の故意があるとして殺人罪が確定しました。

(3)薬物犯罪

尿から覚せい剤が検出された被告人が、取調べ以降一貫して「何かしらの薬物は接種したものの、覚せい剤だったという認識はない」と主張した事案。

覚せい剤使用罪が成立するには、当該薬物を覚せい剤とわかって使用する必要があります。

この点、被告人には覚せい剤の認識はなかったのですから、一見すると未必の故意も認められず、無罪になるのではないかとも思えます。

しかし、覚せい剤は一般生活で知らないうちに誤って体内に摂取できるようなものではなく、法律上その取扱いが厳格に制限されている薬物です。

そして、誰かによって強制的に摂取させられたなどの特殊事情がなく、被告人自らが何かしらの違法薬物を摂取したと考えていた以上、「自分の摂取した違法薬物は、覚せい剤の可能性はあるし、そうであっても良い」という認識・認容だったと考えるのが経験則に適うでしょう。

上記裁判例でも、このような経験則に従い、被告人に覚せい剤使用罪の未必の故意があると判断されています。

(4)詐欺罪

被告人が複数人と共謀して高齢者を電話で騙し、現金を郵送させようとした現金送付型の特殊詐欺事案。被告人自身はマンションで待機して荷物を受領する役割だけを担っていたに過ぎない。

平成28年12月20日 福岡高等裁判所

被告人本人は被害者と対面せず、また、具体的な欺罔行為にも着手していないため、詐欺罪の共同正犯が成立するかが問題となりました。

本件のような特異な状況においては、「詐欺に関与するかもしれない」程度の認識があったと考えるのが社会通念上相当であり、それを認容したうえでさまざまな協力行為を行っていたと評価でき、被告人本人による特異な状況における受領行為について詐欺罪の未必の故意があると考えられています。

上記裁判例でも、被告人に詐欺罪の故意があると判断されています。

(5)児童買春

男性医師が、出会い系サイトで知り合った女子高生(当時16歳)との間で、お金を渡すと約束してみだらな行為をした疑いをもたれた事案。男性医師が「女性が18歳未満であったことを知っていたか」が争点となった。

平成30年11月14日 福岡高等裁判所

児童買春の罪が成立するには、「相手女性が18歳未満と知りながら買春行為に至った(確定的故意)」、もしくは「顔つき、体型、会話内容などから18歳未満であることを認識し得うる状態で買春した(未必の故意)」必要があります。

しかし、本事案では、女性側がSNSでプロフィールを20歳以上と偽っていたこと、被告人が年齢を尋ねたときに「21歳」と答えていたことから、被告人の未必の故意を認定することはできないと判断が下されました。

5、取り調べで未必の故意を疑われたときの対処法

捜査機関による取調べでは、「少なくとも未必の故意はあったはずだろう」という前提で厳しい捜査が実施されるのが一般的です。

警察・検察官は中立的な立場ではなく、訴追する側から公訴事実を主張・立証するため、安易な返答をすると、未必の故意があったことを認めたかのような供述調書が作成される懸念もあります。

また、一度作成されてしまった供述調書の内容を争うのは難易度が高いです。

そこで、捜査機関による取調べにおいて未必の故意を疑われたときには、次の3つの対処法が考えられます。

- 事実だけをありのまま述べる

- 黙秘権を行使して何も話さない

- 弁護士を呼んで今後の方針を相談する

(1)事実をありのままに述べる

「未必の故意」のような主観的要件は、被疑者・被告人本人の自白か、それを基礎づける客観的事実を積み重ねて証明するしかありません。

したがって、取調べの最中は、「犯行が疑われているときに自分が何を考えていたのか」を安易に話すのではなく、ただ起こった出来事だけを客観的に伝えるべきでしょう。

これにより、少なくとも未必の故意についての自白は避けられますし、本当に未必の故意がなかったのなら、それを基礎づけるような客観的事実も出てこないはずです。

(2)黙秘権を行使する

捜査機関の口車に乗せられて不利なことを話すリスクを避けたいのなら、黙秘権を行使して何も話さないのも選択肢のひとつです。

黙秘権は被疑者・被告人に認められた正当な防御権なので、「弁解しないということは有罪なのだろう」というような理不尽な推論をされることはありません。

ただし、黙秘権を行使するような被疑者・被告人に対して、捜査機関はかなり厳しい態様で取調べを実施する可能性が高いです。

勾留期間も延長されるでしょうし、毎日何時間も厳しい取調べが続くので、精神的にも堪えるでしょう。

(3)弁護士を呼ぶ

捜査機関から未必の故意を疑われたときには、すみやかに弁護士を呼んで今後の対策を相談するべきです。

なぜなら、取り調べ段階で弁護士に相談すれば、次のようなメリットが得られるからです。

- 確定的故意・未必の故意が認定されるようなストーリーを避けられる

- 捜査機関の意図を予測して適切な防御をとれる

- 弁護士が就いたことで捜査機関側が無理な取調べを実施しなくなる

- 場合によっては未必の故意の認定さえも回避して無罪も視野に入ってくる

取調べ中は被疑者側の味方になってくれるのは弁護士だけですし、取調べの初期段階から弁護士が就くことによって防御の選択肢も各段に広がります。

黙秘権の行使と並び、弁護士の選任権も被疑者固有の権利なので、捜査の手が及んだ段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。

未必の故意に関するQ&A

Q1.故意と過失の違い

まずは、「故意・過失」とはどのような要件なのかについて具体的にみていきましょう。

①故意の意味

一般的な意味合いでは、故意とは「わざとすること」という内容の言葉です。

ただし、刑法上の故意内容は厳密で、一般的な学説によると、故意とは「犯罪事実の認識・認容(犯罪事実となる自分の行為を認識し、それを良しとすること)」と定義されています。

そして、刑法上は、原則として故意が認定されなければ犯人を処罰できないと規定されています。(刑法第38条)

②故意と過失の違い

他方、「すべての犯罪について絶対的に故意が必要だ」とすると、社会的に犯罪として列挙するべき行為類型が刑法から漏れる可能性が生まれます。

そこで、刑法では「故意がなくても処罰できる類型=過失犯」が規定されており、この過失犯に該当する場合には、故意がなくても犯罪が成立します。

過失傷害罪、過失致死罪、自動車運転過失致死罪などはよく耳にされるかと思います。

これらは、刑法上、過失犯として処罰する規定があるため、犯罪として処罰することができるのです。

「過失」とは、結果が起きることが前もって予見でき、かつ結果が起きることを回避するようなことができたのに、それを行わなかったことを言います。わき見運転によって、人をはねてしまったような場合が典型例です。

まとめると、故意と過失とは、

- 故意:犯罪事実の認識・認容

- 過失:結果に対する予見可能性を前提とする回避義務違反

となります。

Q2.未必の故意とは?

犯罪行為を理由として処罰を下すには被疑者・被告人の主観が問題とされますが、事案によって犯人の「認識・認容レベル」には程度差があるのが実情です。

この「認識・認容レベル」の中で出てくるのが、「未必の故意」という言葉です。

未必の故意とは、「犯罪事実に対する確定的な認識・認容までは存在しないものの、その結果が発生する可能性を認識・認容している状態」のことです。

未必の故意が認められれば刑法38条1項柱書における「故意犯」が成立します。

Q3.未必の故意が成立する場合の刑事責任

①確定的故意の場合と同じ罰則が適用される

まず、未必の故意が認定された場合には、確定的故意と同じように「故意犯」が成立することを押さえておきましょう。

つまり、「未必の故意しかないから殺人罪ではなく傷害致死罪が成立する」という理屈は通用せず、「未必の故意がある以上、故意犯として殺人罪に問われる」ことになります。

②ただし量刑は軽くなる可能性がある

「未必の故意と確定的故意で同じ罰則が適用されるのなら、わざわざ未必の故意を主張立証する実益は乏しいのではないか」と考える被疑者・被告人は少なくありません。

確かに、同じ刑法条文が適用される(確定的故意で適用される犯罪を免れられない)という点だけに注目すれば、未必の故意を主張立証する意味を見出しにくいでしょう。

しかし、実際の刑事裁判では、刑法典に記載されている刑罰が一律に適用されるのではなく、個々の事案の事情(犯行に至った経緯・犯行時の被告人の認識・罪を犯そうという意思の強さなど)が総合的に考慮されて刑罰内容が決められるのが一般的です。

つまり、確定的故意ほど強い犯罪達成意欲が認められない未必の故意であれば、「確かに犯罪行為の認識・認容はあったが、そこまで強い意思があったわけではない」という理由で情状酌量の余地が生まれるということです。

したがって、未必の故意が認められる場合には、確定的故意の事案と比べて刑事責任が軽くなる可能性があると考えられます。

被疑者・被告人の認識・認容の程度に争いがある場合には、未必の故意が成立すると主張して、少しでも有利な量刑を求めるべく戦略を練るべきでしょう。

まとめ

未必の故意は有利な量刑を目指せるとはいえ、故意犯として処罰される点において不利益の大きい処遇です。

事案が複雑で裁判所の判断も分かれるような状況であるなら、できるだけ早期に被疑者・被告人側で対策をたてて、少しでも有利な結果を目指すべく尽力するべきでしょう。

そのためには、警察から呼出があったり、逮捕されて間もないタイミングで弁護士に連絡をして、供述内容や取調べへの向き合い方などを相談するのがおすすめです。

防御の方向性が決まらない段階で曖昧な供述をすると被疑者・被告人側に極めて不利な供述調書が作成され、後の裁判で不利に扱われる可能性があります。

できるだけ早いタイミングで刑事事件に力を入れている弁護士までご相談ください。