後遺障害3級は、どのようなケースで認定される後遺障害等級なのでしょうか。

あなたは今、あなた自身もしくはあなたの近しい人が交通事故に遭ってしまい後遺障害等級3級が認定される可能性がある。

そのような状況ではないでしょうか?

この記事ではそもそも後遺障害3級に該当する障害はどのようなものか、認定を受けるにはどうしたらいいか、また3級の慰謝料はいくらかについて説明していきます。

お読み頂ければスムーズに後遺障害等級認定を受けて慰謝料請求することが可能となります。

交通事故に遭い悩まれている方のご参考になれば幸いです。

交通事故の後遺障害については以下の関連記事もご覧ください。

ベリーベスト法律事務所で、

悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?

- 保険会社との交渉が不安・負担

- 後遺障害について詳しく知りたい

- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ

と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、

悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?

- 保険会社との交渉が不安・負担

- 後遺障害について詳しく知りたい

- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ

と導くサポートを行います!

目次

1、後遺障害3級は後遺障害等級のひとつ―「後遺障害が残る」とはどのような状態?

(1)そもそも後遺障害とは?

交通事故によって負傷すると、治療が始まります。治療を受けていると、通常、その症状は、だんだんとよくなっていきます。そして、そのまま完治すれば問題はありません。

しかし、ある一定のところまで回復した後、もう、それ以上は、どのような治療をしても回復しないと医学的に判断されることがあります。この段階になると、「症状固定」となります。

そして、症状固定の時点での障害が後遺障害です。

(2)後遺障害等級認定とは?

後遺障害は、あらかじめ、1級から14級までに分類され、それぞれ要件が決まっています。この要件に当てはまっているかどうかを審査し、認定することを後遺障害等級認定と言います。なお、14級にも当てはまらなければ、非該当と認定されることになります。

後遺障害の等級によって、損害賠償金の中の「後遺障害慰謝料」や「後遺障害による逸失利益」などの金額が変わってきますから、後遺障害等級が何級と認定されるかというのは重要なことなのです。

2、後遺障害等級3級の認定を受けることができる後遺障害の症状とは?

(1)後遺障害別等級表・別表第2

等級 | 内容 |

3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力0.06以下になったもの |

3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |

3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |

次の項目では、この5種類の後遺障害5級の症状が具体的にどのようなものとなるのか、説明します。

(2)各号の症状の説明

①「1 1眼が失明し、他眼の視力0.06以下になったもの」とは?

- 「失明」とは、①眼球を摘出した場合、②照明を点滅させたときに、明暗を弁別できない場合またはようやく明暗を弁別できる程度である場合(明暗弁)、③手のひらを眼前で上下左右させたときに、動きの方向を弁別できる程度である場合(手動弁)が含まれます。指数弁(指の数を答えることができる場合)は「失明」とは扱われません

- さらに、もう片方の目の視力が0.06以下になったことが要件ですが、これは、交通事故の前には、0.06を超える視力があったこと及び、交通事故によって、視力が0.06以下になったことを証明する必要があります

②「2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの」とは?

- 「咀嚼の機能を廃したもの」とは、流動食しか摂取できない状態であることを言います

- 「言語の機能を廃したもの」とは、4種の言語のうち、3種以上の発音が不能になった状態のことを言います

4種の言語とは、下記のとおりです。

口唇音 | ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ |

歯舌音 | な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ |

口蓋音 | か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん |

喉頭音 | は行音 |

③「3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とは?

- 「生命維持に必要の身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができない」場合に上記要件に当たるとされています。最近では、高次脳機能障害もこの要件に含まれます

④「4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」とは?

- 胸腹部臓器には、気管、食堂、肺、心臓、胃、肝臓、脾臓、胆のう、腎臓、小腸、大腸、尿管、膀胱などから生殖器まで含まれます。これらの胸腹部臓器の機能に著しい障害が残ったことにより、「生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、労務に服することができない」と判断された場合に後遺障害等級3級となります

⑤「5 両手の手指の全部を失ったもの」とは?

- 「手指を失った」とは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものとされており、具体的には、①中手骨又は基節骨で切断した場合、②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨を切断した場合が該当します

「近位指節間関節」とは、指の関節のうち、指の付け根に近い方の関節です。爪に近い方の関節は「遠位指節間関節」と言います。親指の関節は1つですので、単に「指節間関節」といいます。手の指の骨は、指先から順番に「末節骨」、「中節骨」「基節骨」と呼ばれ、指の付け根より下の骨(手のひらの方の骨)は、「中手骨」と呼ばれます。

3、後遺障害等級3級認定の場合に獲得できる損害賠償額の相場ついて

(1)損害賠償総額の計算方法について

交通事故の損害賠償には、治療費、入院雑費、通院交通費、文書料、休業損害、入通院慰謝料などがありますが、後遺障害が残った人には、さらに、後遺障害慰謝料と後遺障害による逸失利益が認められます。

(2)後遺障害等級3級が認定された場合の慰謝料の金額について

慰謝料の基準 | 慰謝料の金額 |

弁護士基準(裁判基準) | 1990万円 |

任意保険基準 | 950(父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は1100万円)程度 |

自賠責基準 | 829万円(被扶養者がいるときは973万円) |

(3)後遺障害等級3級が認定された場合の逸失利益について

逸失利益とは、後遺障害がなかったら、もらうことができたお金(利益)のことを言います。

例えば、年収300万円の人は、後遺障害がなければ、翌年も翌々年も働いて、同程度の収入を得られたであろうと考えられます。

それが、交通事故に遭って、後遺障害が残ったことにより、将来、収入が得られなくなったり、減ったりすることになるのであれば、それは損害として、保険会社に請求することができます。

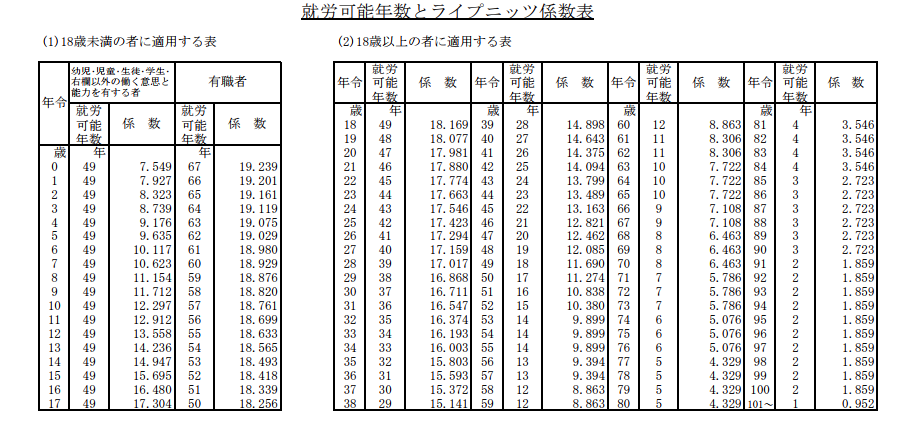

後遺障害による逸失利益の計算は、「年収×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」という計算式で算定します。

①年収

交通事故の前年の収入で計算するのが一般的です。

②労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害等級によって決まります。後遺障害等級1級~3級に該当する場合は、労働能力喪失率は100%です。つまり、働けないということです。

③労働可能年数とライプニッツ係数

労働可能年数は、症状固定日の年齢から67歳までとされています。

ただし、年長者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1の年数とを比べて長い方を利用するのが原則となります。

収入は、これから毎年毎年もらえるはずだったものですが、損害賠償は、これを前倒しで、一括で受け取ることになります。

仮に、預金が年利5%で増えるとしたら、今年もらった300万円は、来年315万円になっています。再来年は、330万7500円になります(複利で増えていくからです)。交通事故がなければ、来年働いて、ようやく300万円もらえるだけなのに、前倒しでもらって来年その300万円が315万円になっているのはおかしいということになります。

そこで、この増えていく分をあらかじめ控除して計算するために用いられる係数をライプニッツ係数と言います。年齢(就労可能年数)で決まっており、以下の表の通りとなります。

出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

④逸失利益の計算例

例えば、年収300万円だった人が、48歳で症状固定して、後遺障害等級3級と認定されたとします。

48歳の人は、67歳まで働けたと想定されますので、労働可能年数は、19年です。19年のライプニッツ係数は、「12.0853」です。

そうすると、この人が受けとる後遺障害による逸失利益は、金36,259,000円になります。

(計算式)

年収300万円×労働能力喪失率100%×ライプニッツ係数12.0853

=36,259,000円

(4)損害計算シュミレーション

①総損害額

まずは、治療費、入院雑費、交通費、文書料、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益などすべての損害項目を足していって、総損害額を計算します。

年収300万円で、48歳で症状固定して、後遺障害等級3級に認定された人が、入院約3ヶ月(90日)、通院約1年2月(420日)を経て、症状固定していたとして、計算例を示します。

実際には端数まで計算しますが、ここでは数字を簡単にします。

治療費(事案によります) 300万円

入院雑費(1日1,500円です) 13万5000円

交通費(事案によります) 5万円

文書料(1通5,000円であることが多いです) 2万円

休業損害(510日×300万円÷365日) 419万円

入通院慰謝料(重症基準です) 285万円

後遺障害慰謝料 2000万円

後遺障害による逸失利益 3625万9000円

合計 6650万4000円

なお、事案によっては、付添費、付添交通費、家屋改造費などが認められる場合もあります。

②過失相殺

総損害額から、自分の過失分の損害賠償金は控除されます。

上記の例で、総損害額が6,650万4000円であったとしても、過失割合が、加害者80:被害者20である場合、被害者が受けとるべき損害賠償金は、6,650万4000円の8割の5,320万3200円になります。

③既払金控除

治療費などは、保険会社が病院に直接払っていることが多いので、既払金になります。その他に、自賠責保険から支払いを受けた損害賠償金も既払金です。

例えば、治療費として300万円がすでに払われており、さらに自賠責保険から2,219万円受け取っていたとしたら、被害者が、最終的に加害者の任意保険会社から受け取る損害賠償金は、2,801万3200円になります。

4、適切な後遺障害等級認定の獲得方法とは

(1)申請手続きは被害者請求で

後遺障害等級認定の申請は、相手が加入している自賠責保険に対して行います。

後遺障害等級認定申請を受けた自賠責保険会社は、損害保険料算出機構の調査事務所に後遺障害等級の認定を依頼します。加害者がどこの自賠責保険に加入していようとも、後遺障害を判断する調査事務所は変わりません(地域によって変わります)。

自賠責保険への請求は以下の2つの方法があります。

- 「(一括請求のための)事前認定」

- 「被害者請求(非一括請求)」

(2)事前認定とは?

一括請求とは、加害者が加入している任意保険会社が、自賠責保険の損害賠償金もまとめて被害者に払うことです。

任意保険会社は、被害者に支払う損害賠償金額を決めるためには、後遺障害が何級であるかを知る必要があります。そこで、任意保険会社が、自賠責保険に対して、事前に「被害者の後遺障害の等級を認定してほしい」と申請します。これを「事前認定」と言います。

任意保険会社は、自賠責保険によって認定された後遺障害等級を基に、損害賠償金を被害者に払います。その後、自賠責保険分の損害賠償金を自賠責保険から取り戻します。

(3)被害者請求とは?

一方、「被害者請求」は、文字通り、被害者が、直接、加害者が加入している自賠責保険に損害賠償額の支払いの請求と後遺障害等級認定の申請をすることです。

被害者は、後遺障害等級認定を受け、まず、自賠責保険分の損害賠償金を払ってもらいます。その後、足りない分の損害賠償金を加害者の任意保険会社に請求します。自賠責保険会社と任意保険会社の2つに別々に損害賠償金を請求するため、「非一括請求」と呼ばれることもあります。

調査事務所は、後遺障害等級の認定の結果を被害者請求の場合には、被害者本人に送りますが、事前認定の場合には、任意保険会社に送ります。被害者本人は、任意保険会社から、結果を聞きます。

被害者請求の方が、自分できちんと資料を精査してから、直接自賠責保険に申請することができますし、任意保険会社との示談を待たずに一部だけでも損害保険金を受け取ることができるというメリットがあります。

(4)適切な後遺障害等級認定を受けるためのポイント

後遺障害等級認定の申請のためには、医師に後遺障害診断書を記載してもらう必要があります。

後遺障害診断書を受け取ったら、上記の後遺障害等級3級の要件と照らし合わせて、記載に不足がないかチェックします。不足していると考えられる部分については、医師に追加の記載を求めたり、意見書を作成してもらったりすることもあります。

5、交通事故事件は弁護士に依頼するべき?弁護士依頼のメリットとデメリット

(1)弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、事案ごとの問題点を把握し、これに対して、どのような証拠を集めたり、提出したりすればいいのかをきちんと判断してもらえるところにあります。

多くの人にとって、自分もしくは、家族が交通事故に遭い、重い後遺障害が残存するなどという出来事は、人生に1回あるかどうかです。それでは、この交通事故で争われるポイントはどこになるか、そのために何を準備すればいいかなどを的確に判断することは難しいでしょう。交通事故案件の経験が豊富な弁護士であれば、これらを判断し、症状固定前から必要な準備をしていくことができます。

また、交通事故の損害基準は、自賠責基準、保険会社基準、裁判基準の3つがあるとよく言われますが、弁護士が示談交渉を行う場合、保険会社も保険会社基準ではなく、裁判基準で損害額を計算するようになります。そこで、示談で終わらせるにしても、弁護士に交渉してもらうことには意味があります。

(2)弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用の負担が軽くなる

弁護士に依頼することをためらう一番の要因は、弁護士費用のことだと思います。

しかし、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士報酬と実費を合わせて300万円までは、保険会社が支払いをしてくれます。自分の自動車保険に弁護士費用特約を付加していないか確認してみてください。

なお、交通事故の被害者の場合、弁護士費用は、受けとった損害賠償金の中から支払えばよいので、最終的に持ち出しになってしまうことはほとんどありません。

(3)弁護士の探し方

医師に得意分野があるように、弁護士にも得意分野があります。企業法務に特化した弁護士、刑事事件に特化した弁護士、倒産事件に特化した弁護士などさまざまです。

やはり、交通事故を得意としている弁護士は、知識と経験が違いますから、探す際は弁護士の得意分野を確認した方がいいでしょう。

弁護士を選ぶときには、最初に相談した弁護士に決めてしまうのではなく、交通事故を得意分野としている弁護士何人かに相談してみましょう。

具体的な探し方としては、インターネットで「交通事故 弁護士」などと検索して表示される法律事務所やポータルサイトで扱っている件数が多い事務所から優先して問い合わせるとよいでしょう。

また、相談の際は、交通事故案件の実績などを聞いてみて、実績や話しやすさ、説明の分かりやすさなどから、自分に合う弁護士を選びましょう。

まとめ

今回は後遺障害等級3級についてご説明してきましたがいかがでしたか?

後遺障害等級3級はかなり重い後遺障害です。適正な後遺障害等級の認定がなされるように、3級の要件を知り、きちんと準備してから後遺障害等級認定を受けましょう。

この記事が交通事故に遭って悩まれている方のご参考になれば幸いです。