交通事故で「裁判」が頭をよぎるとき。

それは、示談交渉の段階で相手方が自分(被害者)の主張を認めてくれないという時でしょう。

相手方が任意の交渉で認めてくれないとしても、公正中立な第三者である裁判所があなたの主張を認めれば、相手方にその内容に従った支払いを強制させることができます。

しかし、裁判所が必ずあなたの主張を認めてくれるとは限りません。

また、裁判には長い時間と莫大な費用がかかるという漠然としたイメージをもっている方も多いかもしれません。

そうなってくると、本当に勝てるのかわからない裁判に手間と費用をかけるよりも、少し納得のできない部分はるけれども今提案されている金額で示談をしたほうが良いのではないか…、そのような悩みを抱く方もいらっしゃるかもしれません。

その悩みは、実際に裁判になった場合にどうなるのか、という具体的なイメージがなければ解決しません。

そこで今回は、

- 交通事故の裁判にかかる期間と費用

- それでも裁判を考えるべきケース

- 交通事故裁判での勝訴事例

などについて解説していきます。

交通事故の示談交渉が思うように進まず、裁判による決着を図るかどうかでお悩みの方のご参考になれば幸いです。

交通事故における示談については以下の関連記事もご覧ください。

ベリーベスト法律事務所で、

悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?

- 保険会社との交渉が不安・負担

- 後遺障害について詳しく知りたい

- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ

と導くサポートを行います!

ベリーベスト法律事務所で、

悩みを「解決」して「安心」を手に入れませんか?

- 保険会社との交渉が不安・負担

- 後遺障害について詳しく知りたい

- 示談金(慰謝料)の妥当な金額が知りたい

などどんな小さなことでもお気軽に!

交通事故専門チームの弁護士が、あなたに寄り添い、 有利な結果へ

と導くサポートを行います!

目次

1、交通事故の裁判|かかる期間と費用

(1)交通事故の裁判にかかる期間相場

裁判にかかる時間は、事案の重大性や複雑さによって変わります。

ただ、それでは具体的なイメージの持ちようがありませんので、もう少し言いますと、おおよその相場として、争点が少ない事案では半年程度、争点が多かったり複雑だったりする事案では1年程度と認識しておくとよいでしょう。

もちろん中には半年以内に終了した裁判もありますし、2年以上かかったというものもあります。

(2)交通事故の裁判にかかる費用相場

交通事故の裁判にかかる費用とは、弁護士費用を除けば、訴状(裁判を起こすときにはじめに裁判所に提出する書類で、請求の内容等を記載するもの)を裁判所に提出するときに一緒に納め収入印紙代や郵便切手代のほか必要書類の取得にかかる費用です。

金額は事案(主に請求額)によって異なるので相場を示すのは難しいですが、交通事故の裁判においては1万円~5万円程度となることが多いといえるでしょう。

①収入印紙代

裁判を起こそうとする人は、訴状を提出するときに訴状と一緒に所定の収入印紙を裁判所に納めなければなりません。

納めなければならない収入印紙の額(印紙代)は、裁判で相手方に請求しようとする損害賠償金(訴額)の金額に応じて決められています。

訴額100万円の場合は印紙代1万円、訴額1000万円の場合は印紙代5万円というように、訴額が大きくなるほど印紙代も高額になります。

印紙代に関する詳細は、裁判所のホームページに掲載されている「手数料額早見表」で確認することができますので、そちらをご覧ください。

参考:裁判所|手数料額早見表

②郵便切手代

裁判を起こそうとする人は、訴状や収入印紙と一緒に、裁判が受理された後に裁判所から自分や相手方へ書面が郵送される際に必要となる郵便切手代を裁判所に納める必要があります。

郵便切手代は5000円程度で、現金ではなく郵便切手を購入して裁判所に納めます。

被告(裁判の相手方とする人)の数が増えると、1名あたり2000円程度ずつ郵便切手代も増えるため注意が必要です。

実際の金額や切手の種類の組み合わせは裁判所によって異なりますので、訴状を提出する先の裁判所にあらかじめご確認ください。

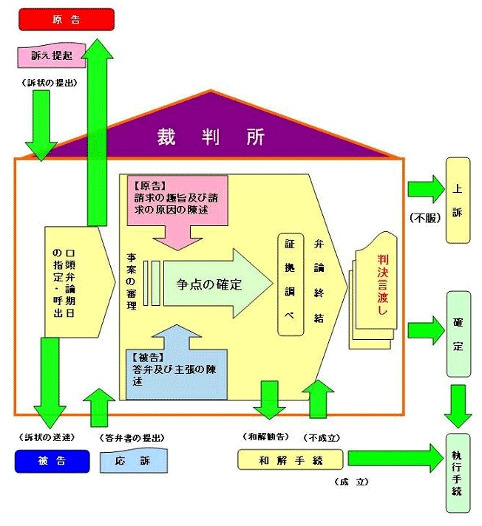

2、どうしてそんなに時間がかかる?裁判の流れ

既述のとおり、裁判を起こしてから終了するまで、一般的には半年から1年程度の時間がかかります。

なぜ、交通事故の裁判はこれほどまでに時間がかかるのでしょうか。

この答えには、裁判の流れを知っておく必要があります。

裁判は以下の流れで進められ、各ステップでそれぞれ一定の時間がかかってしまうのです。

各ステップについて説明していきます。

(1)必要書類の準備

提訴をすると決めたら、まずは必要書類を準備しなければなりません。

必要書類には「訴状」の他、訴状で記載した主張を裏付ける証拠書類が含まれます。

交通事故の裁判における証拠書類として代表的なものは、次のような書類です。

- 交通事故証明書

- 実況見分調書

- 診断書

- 診療報酬明細書

- 見積書

事案に応じて、上記の他にも必要な書面の提出を求められる場合があります。

また、訴状の添付書類として、裁判の当事者が法人の場合はその法人の商業登記簿謄本が必要です。

例えば、保険会社を相手方として裁判をしようとする場合には、保険会社の商業登記簿謄本が必要となります。

その他「1(2)交通事故の裁判にかかる費用相場」でも説明したように、訴額に応じた収入印紙と予納郵券(郵便切手)も準備しておきましょう。

(2)訴状の提出

必要書類が整ったら、それを裁判所に提出します。

提出すべき裁判所は、全国のどの裁判所でも良いということではありません。

裁判所には、家庭裁判所、簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所及び最高裁判所という裁判所の種類がありますが、原則として、訴額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所に提出しなければなりません。

次に場所ですが、損害賠償請求の裁判の場合、原則として、原告(裁判を起こした人)の住所地、被告の住所地(保険会社であれば本店所在地)または交通事故発生地を管轄する裁判所に提出しなければなりません。

「原告の住所地を管轄する裁判所」で良いので、通常は自宅の最寄りの簡易裁判所または地方裁判所へ提出することになります。

原告が提出した訴状が裁判所に受理されると、裁判所から第1回の裁判期日の日程を決めるための連絡が来ます。

原則として原告は第1回の裁判期日に出席しなければなりませんので、自分が裁判所に行ける日程を伝えましょう。

第1回の裁判期日が決まりましたら、訴状と呼出状が裁判所から被告に郵送されます。

これが届いたらいよいよ訴訟の開始です(これを訴訟が係属したと言います。)。

(3)主張と立証、反論

被告は、第1回の裁判期日(通常はその1週間ないし2週間前)までに訴状に記載された請求に対する答弁内容及び訴状に記載された主張に対する認否・反論を記載した答弁書や、答弁書に記載した反論を裏付ける証拠を提出します。

そして第1回の裁判期日が開かれます。

第1回の裁判期日では、まず原告が訴状を陳述します。

なお、訴状に書いてあることを読み上げる必要はなく、裁判官から「訴状を陳述しますね。」などと聞かれますので、「陳述します。」と答えれば足ります。

また、被告が出席している場合には、訴状と一緒に提出した証拠の取り調べを行います。

その後に、被告が答弁書を陳述して、被告提出の証拠の取り調べを行います。

第1回の裁判期日では、原告の請求内容と原告及び被告の主張内容を確認し、その後の進行を決めていきます。

被告の答弁書で訴状に対する認否反論が具体的になされている場合には、次回(第2回)の裁判期日までに原告が被告の主張に対する再反論や追加の主張を提出するという進行になることが一般的です。

次回の裁判期日までに準備が必要になりますので、各裁判期日の間隔は1か月ないし1か月半くらいとなることが多いかと思います。

そして、次回(第2回)期日では、原告が再反論や追加の主張を陳述し、またその次(第3回の裁判期日)までに被告が反論して、その後はこれを繰り返していきます。

主張・反論には、これを裏づける証拠を随時提出して立証活動も行います。

(4)和解勧試

主張と反論が繰り返されるうちに、その裁判の争点が絞られてきます。

原告と被告から主張と証拠が出尽くしたときには、裁判官もその争点に対して一定の心証を持つようになります。

この段階で、裁判官から和解案が示される(これを和解勧試と言います。)ことが一般的です。

裁判所が提示した和解案をベースに双方が話し合いをして合意ができれば、和解が成立して裁判は終了します。

裁判官からよい和解案を引き出すためには、この時点までにより説得的で分かりやすい主張をした上で、しっかりとした証拠も提出しておく必要があります。

なお、和解勧試は必ずしも行われるわけではありません。

原告と被告の主張の隔たりが大きく、話し合いを促しても無駄だろうと裁判官が考えたときには和解勧試がありません。

和解勧試が行われない、または和解勧試によって和解が成立しない場合、裁判の手続きは、証人尋問・本人尋問に進んでいくことが多いです。

(5)証人尋問、本人尋問

和解によって裁判が終了しない場合、裁判の手続きは証人尋問と本人尋問に移ることがあります。

この時点では原告も被告も主張も証拠を出し尽くしていますので、最後にこれまでの主張を裏づける証人・本人を証拠として申請するということです。

これが裁判所に採用されたときには、目撃者などの第三者の証言や、交通事故の当事者の供述という「人」による証拠調べを証人尋問・本人尋問という形で行います。

(6)和解・判決

証人尋問・本人尋問が終わると、裁判官から再び和解勧試がなされることがあります。

尋問を経て裁判官の心証が変わっていることもありますので、和解協議を促されたら、和解の話し合いには応じるべきでしょう。

もちろん、無理に和解をすることはありません。

最終的に和解が成立しなければ審理は終結し、裁判所が判決を言い渡す期日を定めます。

判決言い渡し期日には、必ずしも出席する必要はありません。

なお、法律上裁判官は、判決を言い渡さなければなりません(民事訴訟法250条)ので、当事者が誰も出席していなくても(また誰も傍聴人がいなくても)、決められた日時に法廷で判決を読み上げています。

(7)控訴・上告

第一審の判決に不服がある場合には、判決書の送達を受けた日から2週間以内に、控訴状を第一審の裁判所に提出することで控訴することができます。

なお、第一審が地方裁判所である場合、控訴審(第二審)の裁判所は高等裁判所です。

第二審の判決に不服がある場合は、控訴審の判決書の送達を受けた日から2週間以内に、上告状を原裁判所に提出することで上告することができますが、上告は、憲法違反、法令違反、判例違反、重大な事実誤認などがなければ、なかなか認められません。

そのため、基本的には控訴審までに決着をつけることを考えましょう。

第一審で敗訴し、その判決を覆すことが難しいと思える場合でも、控訴審で和解ができるケースもあります。

敗訴した場合も控訴を検討する価値がありますので、安易に諦めてはいけません。

3、それでも交通事故で裁判を考えるべき場合とは?

前項で説明したような流れで、第一審の裁判が終了するまでに平均して半年~1年という期間がかかります。

交通事故の被害者のなかには、裁判を起こす前に長期間の治療を受けている方も多いかと思います。

そのような方が、治療終了からさらに半年~1年といった時間を裁判にかけることになるのは辛いですよね。

それでも交通事故で裁判を考えるべきケースとしては、示談で自分の主張が認めてもらえない場合や、後遺障害等級認定結果や過失割合に納得できない場合などです。

裁判にはこれまで解説してきた正式裁判(訴訟)の他に、調停という手続きもあります。

調停は比較的簡単な手続きなので、弁護士に依頼せずご自身でも利用しやすいというメリットがあります。

しかし、以下の場合には正式裁判を起こす必要があるでしょう。

(1)調停が不成立となった場合

調停は、簡易裁判所で主に調停委員を介して相手方と話し合う手続きです。

専門的な知識を有する調停委員のアドバイスや説得などを交えて話し合いが進められるので、当事者だけで話し合うよりもトラブルを解決できる可能性が高くなります。

しかし、あくまでも話し合いの手続きなので、お互いが一定の合意に至らなければ調停は不成立となり、手続きは終了します。

その場合は、改めて正式裁判を起こさなければなりません。

(2)調停を飛ばして裁判すべきケース

以下の場合は、調停を申し立てずに、最初から正式裁判を起こした方がよいでしょう。

①時効が迫っている

時効が迫っているときには裁判を提起した方がよいでしょう。

令和2年4月1日に施行された改正民法においては、生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年と定められています(民法第724条、同法724条の2)。

裁判上の請求(訴訟)を提起するか、調停を申し立てたときには、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有する者によって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6か月を経過する)までの間は、時効は完成しないとされています(民法第147条)。

調停が不成立となった場合には、6か月以内に裁判上の請求(訴訟)を提起しないといけませんので、最初から訴訟による解決を図ることを積極的に検討すべきでしょう。

②話し合いがまとまりそうにないとき

示談交渉でご自身の主張が認められないときでも、もう少し後押しがあれば納得のいく内容で話し合いがまとまりそうなときもあります。

一方で、相手方との言い分の違いが大きく違っていて、到底話し合いがまとまりそうにないときもあるでしょう。

もう少しで話し合いがまとまりそうなときは、調停を申し立てるのが有効です。

話し合いがまとまりそうにないときに調停を申し立てると二度手間となってしまう可能性が高いので、最初から裁判を起こす方が得策です。

4、交通事故で裁判を提起するのに必要な条件〜証拠はあるか

裁判は、原告と被告のそれぞれの主張のどちらが証拠により的確に事実認定できるか(立証できるか)を争う手続きです。

そのため、自身の主張を裏付ける証拠がなければ裁判では勝てません。

裁判に耐え得る証拠があることが、裁判を起こす上での大前提と考えて良いでしょう。

ここでは、裁判においてどのような証拠が重要となるのかについて、事例を挙げてご紹介します。

(1)過失割合で争っているケースの証拠

例えば、相手方車両がセンターラインをオーバーして正面衝突したのに、相手方はあなたがセンターラインをオーバーしてきたと主張しているとしましょう。

この場合、裁判であなたの主張を認めてもらうためには、交通事故の発生状況を立証できる証拠が必要です。

ドライブレコーダーに事故の状況が明確に記録されていれば、極めて有力な証拠となるということは想像に難くないと思います。

他方で、ドライブレコーダーによる事故の記録がない場合でもあきらめてはいけません。

このような場合には、周辺の商業施設の防犯カメラ、捜査機関が作成した実況見分調書や目撃者、事故の当事者の供述調書などの刑事記録が有効な証拠となる場合があります。

なお、刑事記録は、加害者に対する処分が不起訴処分であっても、捜査機関の捜査終了後に警察や検察庁に対して請求することでその一部を取り寄せることができます。

加害者が起訴された場合には、加害者の刑事裁判で提出された訴訟記録を取り寄せることができます。

(2)後遺障害等級で争っているケースの証拠

後遺障害が残存したこと対する損害賠償は、基本的に損害保険料率算出機構の調査結果を尊重して加害者の自賠責保険が認定した後遺障害等級に応じて行われます。

この点、後遺障害の内容や程度によっては、形式的に裁判所基準等を当てはめて算定した損害賠償金ではその損害を補填するのに不十分であるというケースもあるでしょう。

そのような場合、裁判で後遺障害の内容や程度を具体的に立証できれば、基準を形式的にあてはめて算出される金額を超えた損害が認められることもあります。

また、場合によっては、加害者の自賠責保険が認定した後遺障害等級よりも上位の等級が裁判で認定されることもあります。

裁判で後遺障害の内容やこれによって被った具体的な損害を立証するための証拠として、診断書やカルテ(診療録)、MRIやCTの画像及び検査の結果等の医療記録、主治医の意見書や症状の経過などをまとめたご自身の陳述書などが考えられます。

医療記録は、受診した医療機関から取り寄せることができます。

5、交通事故で裁判をしても損をしないケースとは?

裁判は勝つか負けるかですが、たとえ勝ったとしても費用倒れとなり、かえって経済的に損をしてしまうということも往々にして起こります。反対に、以下のような場合には、裁判による解決を積極的に検討しても良いでしょう。

(1)相手方の主張と自分の主張の乖離が大きい

相手方の主張額とご自身の主張額に大きな開きがなければ、裁判をせずに交渉段階で示談を成立させることが時間や費用面からも得策なケースも多いといえます。

具体的にどの程度の開きがあれば裁判にした方がよいのかは、個別の事案や各自の価値判断にもよりますが、人身事故である程度長期の治療を余儀なくされるような怪我を負った場合であるなら、おおよそ20~30万円程度を目安とするとよいでしょう。

例えば、ご自身の主張する賠償金額が300万円であるのに対して、相手方も280万円までは認めているような場合は、もう少し示談を進めてみてもよいと考えられます。

(2)損害額が大きい

相手方の主張との乖離の問題は別として、損害額が大きいほど裁判をするメリットも大きいといえます。

例えば、物損事故で損害額が5~10万円程度の場合なら、勝ったとしても裁判にかかった費用などを考えると経済的利益は数万円に過ぎないことが多いでしょう。

それに対して、人身事故で損害額が1000万円を超えるような場合には、裁判をすることによって100万円を超える経済的利益が得られるケースも多くあります。

(3)相手に支払い能力がある

相手方の任意保険会社が対応している場合には、任意保険会社が慰謝料などを支払ってくれるため、相手方本人の支払い能力を心配する必要はありません。

相手方に支払い能力があるなら、裁判をして適正な賠償額を請求しましょう。

一方、相手方が任意保険未加入の場合には、相手方本人の支払い能力を考慮する必要があります。

支払い能力のない加害者を相手に裁判を起こして勝ったところで、実際に賠償金を支払ってもらえなければ、交通事故によって被った損害を現実に補填することはできません。

支払い能力のない加害者に対しては、裁判をせずに支払い方法を分割払いにするなど、柔軟な示談交渉を行う方が得策な場合もあります。

(4)慰謝料を請求する

交通事故の慰謝料の算定基準には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判所(弁護士)基準」の3種類があります。

慰謝料の金額は、通常、自賠責保険基準が最も低く、裁判所(弁護士)基準が最も高くなります。

裁判所(弁護士)基準とは、文字どおり裁判所が交通事故の損害賠償の裁判で用いる基準です。

裁判外で示談をしようとする場合、相手方の任保険会社は、自賠責保険基準または任意保険基準で算出した慰謝料を提示してくるでしょう。

しかしながら、裁判では、当然に裁判所は裁判所基準で慰謝料を計算しますので、理屈上は、必然的に裁判をするだけで、慰謝料が増額されることになるのです。

したがって、人身事故である程度の怪我をした場合は、裁判をする方が得策となるケースが多いと言えるでしょう。

(5)解決までに時間がかかっている

裁判による損害賠償請求においては、その請求する損害額に遅延損害金を含めることができます。

この遅延損害金とは、事故が発生した日から支払いがなされるまで、遅延損害金を除く損害額に対して年3%(2023年4月1日に見直される予定。

また、2020年3月31日以前に発生した事故については年5%)の割合によって計算される損害金です。

例えば、2020年4月1日に発生した交通事故について、2023年3月1日に遅延損害金を除く損害賠償金として100万円を認める判決が言い渡され、被告がこれを同年3月31日に支払う場合、被告が支払うべき金額は、100万円に3年分の遅延損害金を付した109万円となります。

一方で、裁判外での示談の場合は、通常遅延損害金は認められません。

裁判で遅延損害金が認められる場合であっても、遅延損害金を除く損害賠償金の額が小さければ遅延損害金の額も小さくなります。

損害額がある程度大きく、また事故発生から長時間経ってしまっている場合は、遅延損害金がそれなりの額になる可能性がありますので、裁判をする価値がある場合が多いと言えるでしょう。

6、ベリーベスト法律事務所での裁判例

裁判で勝つためには、証拠があることを前提として、専門的な知識や訴訟技術も必要になります。

裁判を起こすなら、交通事故で実績のある弁護士に相談することを強くお勧めします。

裁判の勝訴確率を見極めたうえで、手続きを適切に進めてもらうことが可能です。

また、弁護士が入ることによって、示談交渉段階での相手方の対応も変わることも期待することができ、その場合には、裁判を起こすことなく早期決着することもできるかもしれません。

以下では、ベリーベスト法律事務所で手がけた裁判例をいくつかご紹介します。

交通事故の裁判を弁護士に依頼することにどの程度のメリットがあるのかについて、参考にしてください。

(1)過失割合で被害者の主張が通ったケース

Aさんのケースでは、交通事故によるAさんの損害額が300万円であることには争いがありませんでしたが、過失割合について相手方との言い分が食い違いました。

相手方に7割の過失があるというのがAさんの主張でしたが、相手方は反対に、Aさんに7割の過失があると主張していました。

この事故ではAさんの車両にも相手方の車両にもドライブレコーダーが搭載されていなかったため、Aさんから依頼を受けた当事務所の弁護士は、証拠として捜査機関である警察から刑事記録を取り寄せました。

開示された刑事記録のひとつである実況見分調書を見ると、おおむねAさんの言い分どおりに「現場の見分状況書」(事故発生状況が記載された見取り図)が作成されていました。

そこで、この実況見分調書をAさんの主張を裏付ける証拠として裁判で提出しました。

その結果、裁判官もこちらの言い分を信用してくれたようで、Aさんの主張額に近い和解案が提示されました。

これを受けて、Aさんも和解のために一定の譲歩をして、遅延損害金と弁護士費用(請求額の1割)については放棄し、相手方からAさんに270万円を支払う内容で、和解が成立しました。

(2)後遺障害等級が事前認定よりも有利に認められたケース

Bさんは交通事故でむちうちの怪我を負い、治療を継続したものの完治せず後遺障害が残りました。

相手方の任意保険会社の案内に従って後遺障害等級の認定申請をしたところ、14級の後遺障害に認定されました(なお、後遺障害の認定申請の手続きを相手方任意保険会社に任せることを「事前認定」と呼びます。)が、Bさんは強固な自覚症状を一貫して抱えていたため、14級の認定には不服があり、異議申立をしました。

しかし、その結果は変わりませんでした。

当事務所の弁護士がBさんから依頼を受けて調査したところ、Bさんの訴える自覚症状を裏付けるためのMRIやCTの検査が行われていないことが判明しました。

そこで、Bさんには改めて病院でMRIの検査を受けてもらい、弁護士はその結果に基づいてBさんの主治医に意見書を書いてもらいました。

裁判では、やはりBさんに残存した後遺障害の評価が争いになったため、これらの検査結果や意見書を証拠として提出し、主治医の証人尋問も行いました。

その結果、Bさんの後遺障害の内容と、その障害と交通事故との間に因果関係があることを立証することができ、判決ではBさんに12級の後遺障害が残存したことが認められ、Bさんの後遺障害慰謝料と逸失利益は、弁護士が介入する前に比べて大幅に増額されました。

まとめ

いかがでしょうか。

今回は、交通事故の裁判について解説しました。

交通事故の裁判をする場合、どうしてもある程度の期間や費用はかかってしまいます。

裁判を起こすかどうか考えるときには、保険会社から提示されている示談の金額からどのくらいの増加が見込めるかを検討することが必要です。

また、獲得できる見込みの賠償金などが、裁判にかかる時間や費用、労力に見合うものかをよく考える必要があります。

ただ、これらの点を被害者の方が自ら考え、検討することには限界があります。

交通事故の裁判について、少しでも迷われたときには、気軽に弁護士までご相談ください。