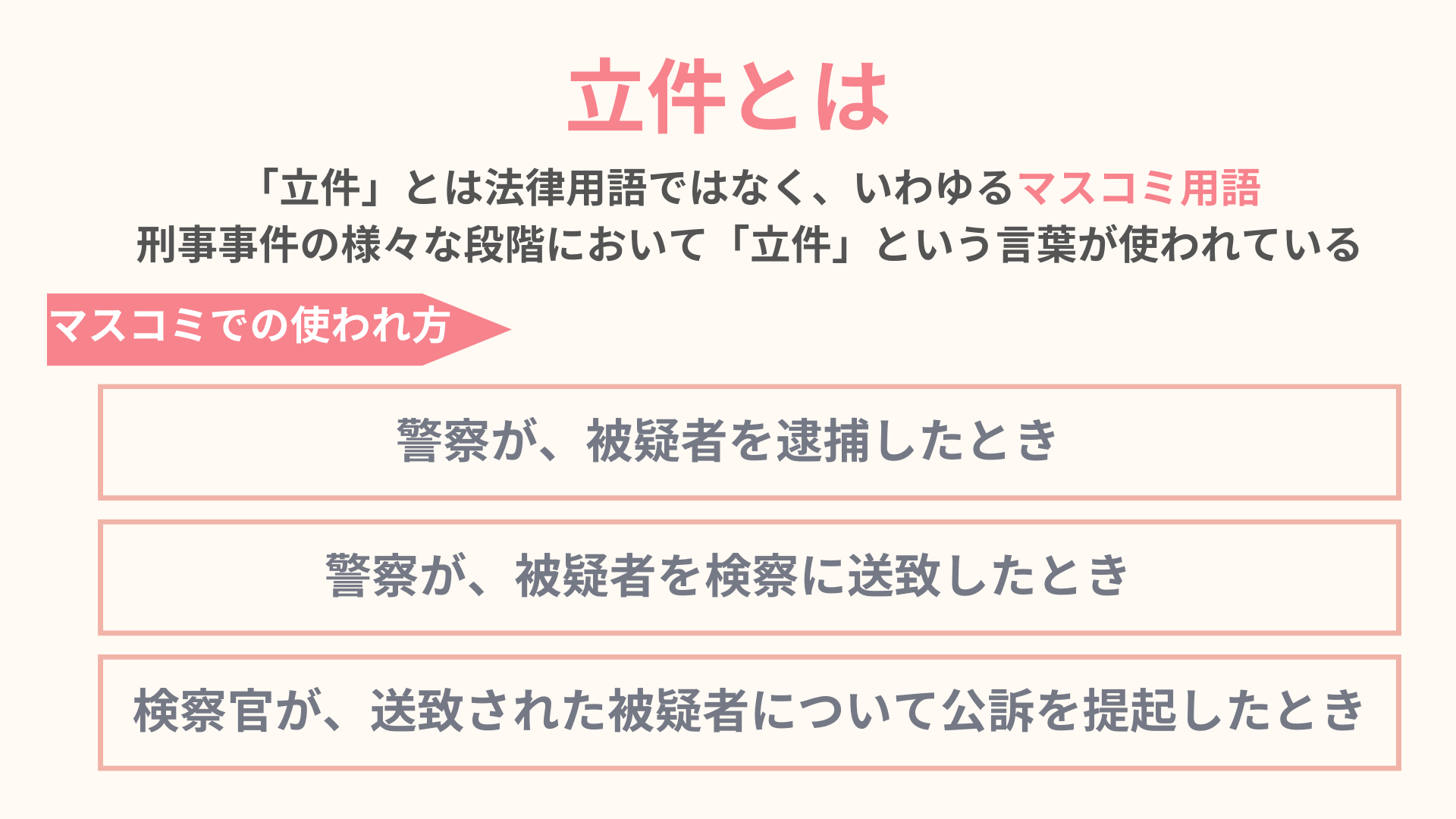

「立件」という言葉は法律用語ではなく、決まった明確な定義があるわけではありません、主にテレビ報道などマスメディアにおいて、警察が逮捕したという意味で使われることもあれば、検察官が起訴したという意味で使われることもあります。

今回は、

- 「立件」とは?

- 立件された場合、どのような刑事手続が待ち受けているのか

- 立件を回避するためにはどのような対処が求められるのか

などについて分かりやすく解説します。

1、立件とは?

冒頭に述べたように、立件とは法律用語ではなく、法律上の定義も存在しません。

新聞やニュースサイトの報道内容では、以下のように、複数の異なる刑事手続の段階で「立件」という言葉が使われているのが実情です。

- 警察が、被疑者を逮捕したとき

- 警察が、被疑者を検察に送致したとき

- 検察官が、送致された被疑者について公訴を提起したとき

たとえば、「振込詐欺県内初立件、容疑者を詐欺罪で逮捕」とか、「〇〇県煽り運転事故、立件に向けて実況見分実施」といった言い方で使用されますが、マスコミのいう「立件」という言葉が何を意図しているのかは一義的に明確ではありません。

また、辞書によっては「検察官が公訴提起に足りる要件を具備していると判断し、事案に対応するための措置をとること」と定義されることもあります。

この定義によっても、刑事訴訟手続上どのような意味合いか、特に「措置」とはどのようなものか、必ずしも明確とはいえません。

そこで、本稿では、立件とは「被疑者を検察に送致し、検察官が被疑者を起訴すべきかどうかを判断するために、警察が捜査を開始すること」、つまり警察の捜査のスタート地点をいうものとして、立件されるまでの流れ・立件されないための対処法・立件された後の対抗策について具体的に解説します。

2、立件されるまでの流れ

刑事事件が起きたからといって、すぐに立件されていきなり裁判が始まるということはありません。

先ほど紹介したように、立件とは、あくまで警察の捜査のスタート地点です。

裁判が始まるまでには、最終的に検察官が公訴提起の要件を充足するか否かの判断をするためには、十分に捜査を行うことが欠かせないからです。

身体拘束を伴う刑事事件では、裁判が始まるまでに以下の流れを経るのが一般的です。

- 警察等の捜査機関による犯罪事実の認知

- 被疑者に対する任意の事情聴取、警察等による捜査

- 被疑者に対する逮捕・勾留中の取調べ、補充捜査

- 検察官による公訴提起

(1)警察等の捜査機関による犯罪事実の認知

捜査機関が、被害者からの通報や告訴、関係者からの告発、パトロール中の職務質問などをきっかけに犯罪事実を認知すると、捜査が開始されます。

(2)被疑者に対する任意の事情聴取、警察等による捜査

捜査機関が事件を認知した後、罪を犯したと疑われる人物の所在や連絡先をつかんでいれば、任意の事情聴取が実施されることもあります。

この段階ではあくまで任意であり取調べに応じる義務はないので出頭を拒絶することは可能ですが、任意の事情聴取が行われる場合には捜査機関がある程度の証拠・情報を把握していることが多いのも実情です。

状況に応じて任意の取調べに応じるべきどうか判断が分かれるため、慎重な判断を希望するならこの段階で弁護士への相談をおすすめします。

なお、現行犯である場合や、被疑者に証拠を隠したり、破棄したりするおそれや逃亡のおそれがある場合には、任意の事情聴取を経ずに身体拘束がなされる可能性もありますので注意が必要です。

被疑者に対する任意の事情聴取以外にも、被害者や目撃者、関係者の事情聴取、関係機関への照会、実況見分など、警察等によって捜査が進められます。

(3)被疑者に対する逮捕・勾留中の取調べ、補充捜査

①逮捕

逮捕令状が請求され、任意の事情聴取によって得られた資料などから逮捕の必要性・相当性があると裁判官に判断されると、逮捕令状発付のうえで通常逮捕されます。

その一方で、任意の事情聴取を実施する前の段階で、すでに捜査機関が逮捕要件を満たす程度にまで証拠等を収集し終えている場合には、いきなり逮捕手続がとられることも少なくありません。

通常逮捕の場合、裁判官の判断で逮捕令状が発付されているので、捜査機関による身柄拘束を拒絶することはできません。

また、身柄拘束段階で令状が発付されていない現行犯逮捕・緊急逮捕であったとしても、現認や身柄拘束の必要性が認められる以上、捜査機関の指示通りに連行されることになります。

警察官が被疑者を逮捕したときは、逮捕のときから48時間以内に供述調書などの書類や証拠品を揃えて事件を検察官に送致しなければいけません(刑事訴訟法203条1項)。

この時間制限のために、捜査機関は、検察官送致をするべきか否かを48時間以内に判断するために、身柄拘束中の被疑者の取調べに注力します。

②勾留

被疑者の身柄を受け取った検察官は、身体拘束の必要性がないなら即時に釈放し、身体拘束の必要性があるなら、検察官が身柄を受領してから24時間以内(逮捕のときから72時間以内)に、裁判所に対して勾留を請求しなければなりません(刑事訴訟法205条1項)。

原則としては検察官送致が行われたときには24時間以内に被疑者の処遇が決せられるのですが、実務ではほとんどの場合、勾留請求がなされ、それを裁判官が認めて身柄拘束期間を伸長するという措置がとられます。

勾留期間は原則10日ですが、10日間の延長が可能であり最大20日間に及びます。

勾留請求がなされずに釈放されれば最大72時間の身柄拘束で済むため、自分に捜査が及んでいることが勤務先等に知られないように対策をとることもできますが、勾留が認められると身柄拘束期間が2週間以上に及ぶこともあるため、このような場合には勤務先に隠しきることは不可能でしょう。

③身柄拘束中の捜査

検察官送致から24時間以内、もしくは、勾留請求によって認められた期間中は、検察官を主体として以下のような捜査活動が実施され、起訴・不起訴の判断材料が集められます。

- 被疑者の取調べ

- 被疑者以外の第三者(参考人)の取調べ

- 物的証拠を収集するための領置・実況見分・捜索・差し押さえ・検証

- 鑑定の嘱託 など

(4)検察官による公訴提起

①起訴・不起訴の決定

検察官は、時間制限内に得られた物的証拠・人的証拠を根拠にして、事件に対していずれかの判断を下します。

- 起訴:公訴提起に足りるだけの犯罪の嫌疑があり、かつ、訴訟条件を満たしている場合

- 不起訴:事件が犯罪を構成しない場合、犯罪の嫌疑が不十分な場合、訴訟条件が不備である場合など。起訴処分に相当する状況であるものの、諸般の事情を考慮して公訴提起を要しないと判断する起訴猶予も不起訴処分に含まれます。

一度起訴されればほとんどの場合、有罪判決が下されるというのが現在の日本の刑事司法の実情であるため、有罪判決を逃れようとするならば不起訴処分となるように動くことが必要になります。

もっとも、身柄拘束を受けている被疑者本人にできることは実質上限られています。

また、被疑者側に許された防御の時間は最大で20日間であるため、できるだけ早く弁護士までご相談ください。

なお、被害状況が軽微な場合や、逃亡のおそれがなく身柄拘束の必要性がないと判断される場合には、逮捕や勾留をせずに警察・検察の捜査が行われることもあります。

3、立件されないための対処法

現行犯として警察に事件を認知されてしまった場合を除けば、刑事事件の発生から警察による捜査の開始、すなわち立件までにはタイムラグがある場合がほとんどです。

2の(1)でみたように、警察が事件を認知するルートとしては事件の関係者からの通報、被害届の提出や告訴、告発などがあります。

事件の関係者にこれらをしないでもらえれば、事件が警察に認知されることなく、もしくは、認知されたとしても社会的なダメージを伴うような捜査活動が開始されることなく、いわば穏便に済ませることができる可能性があるといえます。

示談交渉等の適切な対処を行うことで被害者をはじめとする事件の関係者との間で刑事事件化させないことを約束できれば立件されずに済む可能性は高いのですが、どうしても被害者の方と加害者の方が直接やり取りをすることは難しかったり、そもそも被害者の方の連絡先がわからないということも多いです。

このような場合にはそのまま捜査が進展して逮捕・勾留といった身柄拘束につながりかねないため、できるだけ早く示談交渉の実務に詳しい弁護士に依頼することで、示談を成立させるよう動いてもらうべきでしょう。

ちなみに、逮捕・勾留は、何らかの罪を犯したことを客観的・合理的に肯定できるような理由と、逮捕・勾留しなければ被疑者が逃亡してしまったり、証拠を隠滅してしまうかもしれないといったおそれが認められる場合に裁判官が捜査機関に対して許可を出すものです。

つまり、逃亡できないような事情があるとか、隠滅できるような証拠が存在しないといったことを証明できれば逮捕・勾留はなされないはずなのですが、現在の刑事実務では、事件の類型にもよりますが、被疑者に対して逮捕の前に事前に連絡してそういった事情を聴き取ったりする手続はありませんし、逮捕されている間に不服申立てをすることはできません(逮捕された後、勾留決定に対する不服申立てとしては準抗告という手続が認められています。)。

だからこそ、逮捕されてしまう前にできるだけのことをしておくべきといえますが、知識と経験の両方がなければ有効な対処ができないため、刑事事件の実績が豊富な弁護士に依頼するのが最善でしょう。

4、立件されてしまった後の対応策

警察や検察といった捜査機関による捜査が始まったからといって有罪となることが確定するわけではありません。対応次第では起訴猶予や不起訴処分となることもあり得るからこそ適切な防御活動を行っていくことが非常に重要です。

被疑者にとって有利にするには、基本的には以下の3つの注意点を踏まえて、実施される捜査活動に対応するのが好ましいでしょう。

ただし、場合によってはこれらに当てはまらないこともあるため、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することが望ましいといえます。

(1)取調べでは事実を正確に話す

被疑者には黙秘権が認められているので取調べの間ずっと黙っていても差し支えありません。

また、答えたい質問にだけ答えて、答えたくない質問には答えないということも可能です。

ただし、自分がやったことが間違いない状況で、かつ捜査機関が犯罪事実の証拠等を掴んでいることが明らかであれば、本来許されるべきではないのですが黙秘の姿勢が不利に作用するリスクがあるので、事実を正確に話した方が有利な結果に繋がることもあるでしょう。

とはいえ、嘘や曖昧な表現は厳禁です。この判断は被疑者本人だけでは難しいため、弁護士のアドバイスを参考にしてください。

また、取調べによって作成される供述調書は検察官の判断や刑事裁判の証拠に使われるので、記載内容は十分に確認する必要があります。

供述調書の内容に間違いがあればかならず訂正を申し入れ、記載内容に納得できない場合には署名や指印をする必要はありません。

この点の対処方法についても、弁護士に相談すれば適切なアドバイスが得られるでしょう。

(2)反省の態度を示す

自分がやったことに間違いがないのであれば、取調べ段階で反省の態度を示すのが有効な手段です。

なぜなら、検察官が起訴するか・起訴猶予に留めるかを判断する際には、客観的に得られた証拠等だけではなく、被疑者の反省の様子や事件を起こすに至った経緯・動機なども総合的に考慮されるからです。

事件が軽微で被害状況が深刻でなければ、真摯に反省の態度を示すことによって起訴猶予処分を獲得することも不可能ではないので、誠実な姿勢で取調べに応じましょう。

(3)被害者と示談する

捜査機関が事件を認知した後、特に送検後は検察官が起訴するか起訴猶予に留めるかを判断する前に被害者との間で示談交渉をまとめるのが重要です。このことは立件の前後を問いません。

なぜなら、被害者との間で示談が成立していることは起訴猶予処分の後押しになるからです。

実際に被害弁償済みであること、慰謝料等の支払いを承諾していることは、真摯な反省の姿勢を示すとともに、被害者に処罰感情がないことの証明になるでしょう。

とはいえ、身柄拘束中の被疑者本人が被害者と示談交渉を進めるのは現実的に困難なので、示談交渉を行う代理人を選任する必要があります。

刑事事件の実績豊富な弁護士に相談すれば実効性のある示談書の作成や被害者感情に寄り添った示談交渉を遂行してくれるので、出来るだけ早いタイミングで刑事事件を専門に扱う弁護士にご相談ください。

5、立件された、立件されそうなら弁護士に相談を

警察に逮捕されてしまった場合や、送検されて速やかな対策が必要な状況ならば、出来るだけ早く弁護士に相談してください。

なぜなら、刑事事件に強い弁護士に相談すれば、刑事手続の進行を少しでも有利にできたりするからです。

具体的には……

- 今後の刑事手続・裁判手続の方向性を予想して現段階で必要な措置についてのアドバイスを行うことができる

- 取調べで捜査機関に話す内容や黙秘の方針を相談できる

- 身柄拘束中の被疑者に代わって被害者との示談交渉を進めてくれる

- 早期に弁護人が選任されることで捜査機関による理不尽な取調べ・供述の強要を回避できる

- 勾留を回避するためのアドバイスを得られて社会生活への悪影響を軽減できる

- 起訴されても執行猶予判決や有利な量刑判断を獲得するために訴訟活動に尽力してくれる

逮捕・勾留されている被疑者には、弁護人を選任する権利が与えられています。

また、取調べ等を過大に阻害しない限り、いつでも弁護士と接見して時々刻々と変化する捜査状況への対応方法を相談することも可能です。

限られた時間内に被疑者側が十分な防御活動を行うためには迅速な対策が不可欠です。

国選弁護人が選任されるのは勾留された後ですので、勾留がされる前に刑事事件の実績豊富な私選弁護人に依頼をするべきでしょう。

立件に関するQ&A

Q1.立件とは?

「立件」という言葉は刑事訴訟法や刑事訴訟規則といった法令、警察白書といった政府統計にはみられない、いわゆるマスコミ用語です。

立件とは法律用語ではなく、したがって法律上の定義も存在しません。

新聞やニュースサイトの報道内容では、以下のように、複数の異なる刑事手続の段階で「立件」という言葉が使われているのが実情です。

- 警察が、被疑者を逮捕したとき

- 警察が、被疑者を検察に送致したとき

- 検察官が、送致された被疑者について公訴を提起したとき

たとえば、「振込詐欺県内初立件、容疑者を詐欺罪で逮捕」とか、「〇〇県煽り運転事故、立件に向けて実況見分実施」といった言い方で使用されますが、マスコミのいう「立件」という言葉が何を意図しているのかは一義的に明確ではありません。

また、辞書によっては「検察官が公訴提起に足りる要件を具備していると判断し、事案に対応するための措置をとること」と定義されることもあります。

この定義によっても、刑事訴訟手続上どのような意味合いか、特に「措置」とはどのようなものか、必ずしも明確とはいえません。

Q2.立件されるまでの流れ

刑事事件が起きたからといって、すぐに立件されていきなり裁判が始まるということはありません。

立件とは、あくまで警察の捜査のスタート地点です。

裁判が始まるまでには、最終的に検察官が公訴提起の要件を充足するか否かの判断をするためには、十分に捜査を行うことが欠かせないからです。

身体拘束を伴う刑事事件では、裁判が始まるまでに以下の流れを経るのが一般的です。

- 警察等の捜査機関による犯罪事実の認知

- 被疑者に対する任意の事情聴取、警察等による捜査

- 被疑者に対する逮捕・勾留中の取調べ、補充捜査

- 検察官による公訴提起

Q3.立件されないための対処法

現行犯として警察に事件を認知されてしまった場合を除けば、刑事事件の発生から警察による捜査の開始、すなわち立件までにはタイムラグがある場合がほとんどです。

警察が事件を認知するルートとしては事件の関係者からの通報、被害届の提出や告訴、告発などがあります。

事件の関係者にこれらをしないでもらえれば、事件が警察に認知されることなく、もしくは、認知されたとしても社会的なダメージを伴うような捜査活動が開始されることなく、いわば穏便に済ませることができる可能性があるといえます。

示談交渉等の適切な対処を行うことで被害者をはじめとする事件の関係者との間で刑事事件化させないことを約束できれば立件されずに済む可能性は高いのですが、どうしても被害者の方と加害者の方が直接やり取りをすることは難しかったり、そもそも被害者の方の連絡先がわからないということも多いです。

このような場合にはそのまま捜査が進展して逮捕・勾留といった身柄拘束につながりかねないため、できるだけ早く示談交渉の実務に詳しい弁護士に依頼することで、示談を成立させるよう動いてもらうべきでしょう。

まとめ

「立件」とはマスコミ用語であり、その意味するところは必ずしも一定ではないため、使われている文脈からどの刑事手続段階を指しているのかを判別しなければいけません。

ただ、一番早い段階の警察による事件の認知から任意の事情聴取の時点であっても、日本の刑事司法の現状からすれば被疑者の有罪リスクは非常に高まっているといえます。

可能であれば、できるだけ早く刑事事件を専門に扱う弁護士に相談して、立件される前に示談等をすること、逮捕を回避することを考えて動き出すべきでしょう。

もちろん、立件された後になすべき防御活動がないわけではありません。

勾留期間中に示談交渉をまとめることができれば起訴猶予処分の可能性は高まりますし、起訴処分が下されたとしても、執行猶予付き判決獲得に向けて尽力する余地は残されています。

事件を起こしてしまったとしても諦める必要はありません。

刑事手続段階に応じて対応方法は存在するので、信頼できる弁護士にご相談のうえ、少しでも状況を有利にするための戦略を練ってもらいましょう。