婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことです。

裁判所が公表している「司法統計」というデータによると、2019年に全国の家庭裁判所で取り決められた婚姻費用の金額で最も多いのは月額2万円~4万円で、次いで多いのが4万円~6万円でした。

婚姻費用を計算するために、ベリーベスト法律事務所が提供する「婚姻費用計算ツール」(自動計算ツール)を利用することをおすすめします。このツールの使用は非常に簡単で、まず最初に自分がいくらの婚姻費用を請求できるのかを確認するのに役立ちます。

この記事では、別居中の婚姻費用を適切に計算する方法について詳しく説明します。婚姻費用の請求は子供の将来にも影響を与える重要な問題です。子供のためにも正確な金額を求めましょう。夫婦間の円満な協議と公正な取引を目指すことが肝要です。

分からない点があれば、信頼性のある弁護士からアドバイスを受けることを検討しましょう。離婚や財産分与に関する問題に対処する際に、正確な情報を得ることが重要です。

目次

1、そもそも婚姻費用とは?

「婚姻費用」という言葉を聞き慣れていない方も多いことでしょう。

そこでまずは、そもそも婚姻費用とはどのようなお金なのかを確認しておきましょう。

(1)婚姻費用がもらえる理由

婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことです。

夫婦は婚姻している限り、資産や収入などに応じて生活費を分担して負担しなければなりません。

たとえ別居していても離婚するまでは夫婦なので、婚姻費用を請求できるのが原則です。

ただし、場合によっては請求できないケースもあります。

以下、婚姻費用を請求できるケースと請求できないケースについてご説明します。

(2)婚姻費用を請求できるケース

婚姻費用を請求できるのは、基本的には、ご自身の収入がパートナーの収入よりも低い場合です。

ご自身の方がパートナーよりも収入が高い場合は、逆に婚姻費用を支払わなければならない可能性があります。

夫婦が別居している場合だけでなく、同居中でも婚姻費用は請求できますが、一般的に「婚姻費用」という形で金銭の支払いを請求するのは、別居後のケースが多くなっています。

(3)婚姻費用を請求できないケース

自分が浮気や不倫などをして、別居に至る原因を作った場合、収入の高低にかかわらず、請求することはできません。

ただし、これらの場合でも別居した側が子どもを監護している場合は、子どもの養育費に相当する金額に限っては認められるケースが多いでしょう。

2、婚姻費用の計算する際に知っておきたい相場は?

婚姻費用を計算しようとお考えの方は、実際に、別居している夫婦間でどれくらいの婚姻費用が支払われているのかが気になることでしょう。

ここでは、婚姻費用の相場をご紹介します。

(1)月額4万円~6万円が最多

裁判所が公表している「司法統計」というデータによると、2019年に全国の家庭裁判所で取り決められた婚姻費用の金額で最も多いのは月額2万円~4万円で、次いで多いのが4万円~6万円でした。

ただ、家庭裁判所で婚姻費用を取り決めている夫婦の数は、ごくひと握りです。

実際には、婚姻費用が支払われていない夫婦も数多くいると考えられます。

そうすると、実際の平均額はさらに低いのかもしれません。

(2)婚姻費用算定表で目安が分かる

上記の相場は、夫婦の収入や子どもの年齢・人数などは考慮せず、単純に金額を集計したものです。

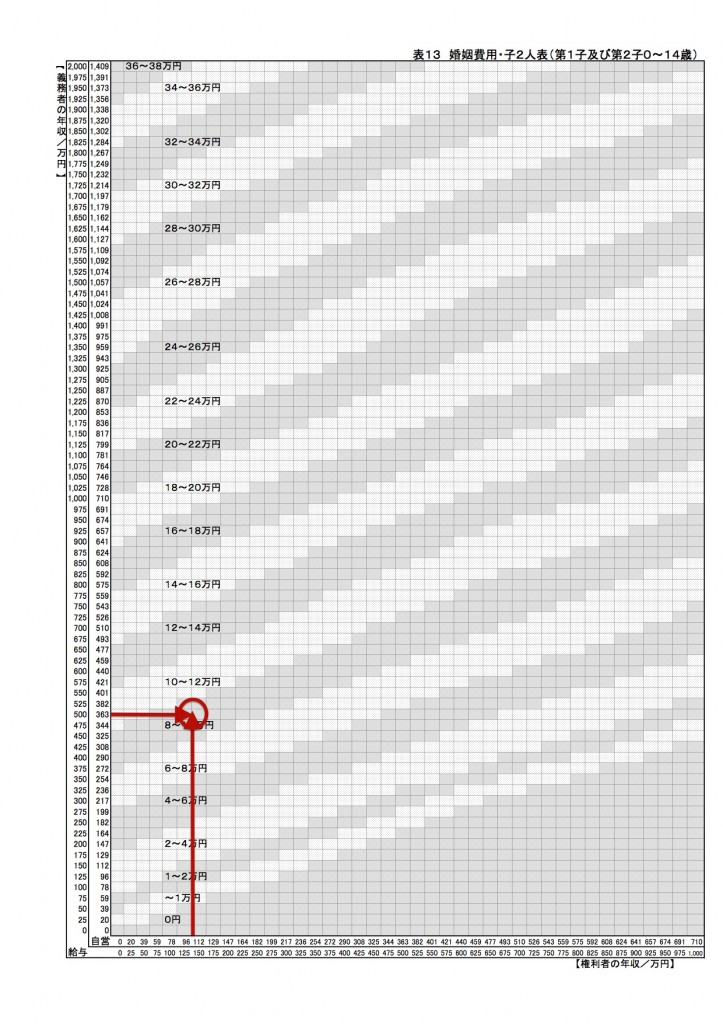

それに対して、婚姻費用算定表は、裁判官などが研究を重ねたうえで、夫婦の収入や子どもの年齢・人数などに応じて相当と考えられる金額を標準額として示したものです。

したがって、婚姻費用を適切に計算するためには、実際の相場や平均額ではなく、婚姻費用算定表に記載されている金額を目安とすべきです。

3、婚姻費用算定表を用いた計算方法

婚姻費用算定表を目安とするときには、算定表を正しく使うことが重要です。婚姻費用算定表(最新)の正しい使い方は、以下のとおりです。

(1)婚姻費用算定表利用の手順について

婚姻費用算定表の利用手順は以下の通りです。

- 子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選ぶ

- 支払う側の年収を確認

→婚姻費用算定表の縦軸で該当する金額を確認し、右に線を引いていく

- もらう側の年収を確認

→婚姻費用算定表の横軸で該当する金額を確認し、上に線を引いていく

- 両者の年収(2本の線)が交差するポイントが婚姻費用の金額

では、具体的にみていきましょう。

(2)子どもの人数と年齢から婚姻費用算定表を選ぶ

婚姻費用算定表には子どもの人数や年齢に応じて以下の10種類があります。

現在の子どもの人数や年齢に応じて適切なものを利用して下さい。

①子どもがいない場合

- 夫婦のみの場合の婚姻費用算定表

ちなみに、離婚しても子どもがいない限り養育費はもらえませんが、婚姻費用は別居していれば婚姻中でももらうことができます。

②子どもが一人の場合

- 子どもが0歳~14歳の場合の婚姻費用算定表

- 子どもが15歳以上の場合の婚姻費用算定表

③子どもが二人の場合

- 0歳~14歳の子どもが二人の場合の婚姻費用算定表

- 15歳以上の子どもが二人の場合の婚姻費用算定表

- 15歳以上が一人で0歳~14歳が一人の場合の婚姻費用算定表

④子どもが三人の場合

- 0歳〜14歳の子どもが三人の場合の婚姻費用算定表

- 15歳以上が一人で0歳~14歳が二人の場合の婚姻費用算定表

- 15歳以上が二人で、0歳〜14歳が一人の場合の婚姻費用算定表

- 15歳以上の子どもが三人の場合の婚姻費用算定表

(3)支払う側の年収を確認

ここは、支払う側が給与所得者か自営業かで表の見方が変わります。

それぞれ分けてみていきましょう。

①支払う側が給与所得者の場合

給与所得者の場合、縦軸の「給与」の方を見ます。

年収の確認方法としては源泉徴収表を利用することがよいでしょう。

年収にあたる金額は、源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)です。

なお、毎月の給与明細書で確認することもできますが、これを12倍しただけでは賞与や一時金などが含まれず、実際上の金額よりも少ない金額で算定することとなり、もらえる婚姻費用も少なめになってしまう可能性があるので注意が必要です。

②支払う側が自営業者の場合

自営業者の場合、縦軸の「自営」の方を見ます。

年収の確認方法としては確定申告書を利用しましょう。

年収にあたるのは「課税される所得金額」です。

(4)受け取る側の年収を確認

ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かで表の見方が変わります。

支払う側と同様に年収を確認した上、それぞれ横軸の「給与」「自営」の部分を見てみましょう。

(5)両者の年収(2本の線)が交差するポイントが婚姻費用の金額

支払う側と受け取る側の年収を確認したら、年収の線が2本が交差するポイントを確認しましょう。

確認の方法は以下の画像を参考にしてみて下さい。

こちらは夫が年収500万円の給与所得者で妻がパート代で年収100万円の場合で9歳の子どもと6歳の子どもがいるケースです。

以下の通り、婚姻費用は10〜12万円となります。

4、婚姻費用算定表による計算のシミュレーション

参考までに、いくつか婚姻費用の金額の事例をみていきましょう。

近い事例を確認してご自身がいくらくらいもらえるかの参考にして下さい。

(1)夫婦のみの場合

夫の年収が600万円で妻の年収が0円の場合、婚姻費用は10〜12万円となります。

(2)子ども一人の場合

- 子どもが2歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合:10〜12万円

- 子どもが5歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合:8〜10万円

- 子どもが7歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合:4〜6万円

(3)子ども二人の場合

- 子どもが5歳と3歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合:12〜14万円

- 子どもが12歳と9歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合:8〜10万円

- 子どもが17歳と10歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合:6〜8万円

(4)子ども三人の場合

- 子どもが19歳と17歳と16歳で、夫の年収500万円で妻の年収が0円の場合:12〜14万円

- 子どもが15歳と12歳と9歳で、夫の年収450万円で妻の年収が100万円の場合:10〜12万円

- 子どもが7歳と5歳と2歳で、夫の年収400万円で妻の年収が300万円の場合:8〜10万円

5、婚姻費用算定表で割り出せないときは…正式な計算方法

婚姻費用算定表には、支払う側の年収が2,000万円を超える場合や、子どもが4人以上いる場合の目安は掲載されていません。

そのような場合は、正式な計算方法を用いて婚姻費用の金額を割り出す必要があります。

そうでない場合も、婚姻費用算定表に掲載されている金額には幅がありますので、より正確な金額が知りたいときは以下の計算方法を用いてみましょう。

(1)婚姻費用の正式な計算式

婚姻費用の正式な計算式は、以下のとおりです。

- (支払う側の基礎収入+受け取る側の基礎収入)×受け取る側の世帯の生活費指数÷(支払う側の世帯の生活費指数+受け取る側の世帯の生活費指数)

- 「1.」で計算した金額-受け取る側の基礎収入

以下で、より分かりやすくご説明します。

(2)基礎収入の求め方

「基礎収入」とは、実際の収入のことではなく、生活費に充てることが可能な収入のことをいいます。

源泉徴収票の「支払金額」や確定申告書の「課税される所得金額」から税金や社会保険料、特別経費などを控除した後の手取り収入が基礎収入となります。

もっとも、実務上は個別に計算するのではなく、以下の表に記載の「基礎収入割合」を用いて基礎収入を求めます。

給与収入(万円) | 基礎収入割合(%) | 事業収入(万円) | 基礎収入割合(%) |

~100 | 42 | ~421 | 52 |

~125 | 41 | ~526 | 51 |

~150 | 40 | ~870 | 50 |

~250 | 39 | ~975 | 49 |

~500 | 38 | ~1,144 | 48 |

~700 | 37 | ~1,409 | 47 |

~850 | 36 |

|

|

~1,350 | 35 |

|

|

~2,000 | 34 |

|

|

(3)生活費指数の求め方

「生活費指数」とは、世帯の収入を、その世帯の構成員ごとに、どのように割り振るかを示す数値のことです。

これも、実務上は以下の数値を用いて計算します。

- 親:100

- 15歳未満の子:55

- 15歳以上の子:90

(4)実際の計算例

それでは、正式な計算式を用いて、実際に婚姻費用を計算してみましょう。

先ほどと同じ、夫の年収が500万円(給与所得者)、妻の年収が100万円(パート)で、9歳の子どもと6歳の子どもがいるケースで計算してみます。

まず、基礎収入は以下のようになります。

- 夫の基礎収入:500万円×38%=190万円

- 妻の基礎収入:100万円×42%=42万円

生活費指数は、それぞれ以下のようになります。

- 夫:100

- 妻:100

- 9歳の子ども:55

- 6歳の子ども:55

それでは、計算式に当てはめていきましょう。

- (190万円+42万円)×(100+55+55)÷(100+55+55+100)=157万1,613円

- 157万1,613円-42万円=115万1,613円

この金額は1年間の婚姻費用となりますので、月額を求めるには12ヶ月で割ります。

115万1,613円÷12=9万5,968円

1か月当たりの婚姻費用として適正な金額は、9万5,968円ということになります。

婚姻費用算定表では8~10万円でしたが、この幅の中でも高い方の金額を請求できるといえます。

6、婚姻費用を計算する際に考慮すべきこと

機械的に計算することによって適正な婚姻費用を決めることが可能な場合もありますが、ケースによっては不合理な金額となることもあります。

そこで、婚姻費用を計算する際には、以下の点を考慮することが重要となります。

(1)婚姻費用算定表はあくまでも目安にすぎない

まず、婚姻費用算定表に記載されている金額はあくまでも目安にすぎないということを覚えておきましょう。

婚姻費用算定表は、標準的な婚姻費用の金額を簡易迅速に計算することを目的として作成されたものです。

特別な事情がある場合にまで、算定表に記載された金額に決めることを強制するものではありません。

(2)婚姻費用を増額できるケース

例えば、次のような事情がある場合は、婚姻費用算定表に記載された金額よりも高額の婚姻費用を請求することができます。

- 請求権者や子どもが病気を抱えており、多額の医療費がかかる

- 子どもが私立学校に通っており、教育費が多くかかる

いったん婚姻費用を取り決めた後でも、支払う側の収入が増えた場合や、受け取る側の収入が減った場合にも、婚姻費用の増額を請求することが可能です。

(3)婚姻費用が減額されるケース

一方、次のような事情がある場合は、婚姻費用算定表に記載された金額よりも減額される可能性があります。

- 受け取る側が別居に至った原因を作った場合

- 支払う側が家族の生活費のために借金を抱えている場合

- 子どもがアルバイトをするなどして収入を得ている場合

いったん婚姻費用を取り決めた後でも、支払う側の収入が減った場合や、受け取る側の収入が増えた場合には、減額を求められることがあります。

7、婚姻費用を請求する方法

婚姻費用の金額を適切に計算できたとしても、自動的に相手から支払ってもらえるわけではありません。

そこで次に、婚姻費用を請求する方法について解説します。

(1)話し合いで決める

基本は、夫婦間で話し合うことです。

お互いが合意すれば、いくらに決めてもかまいません。

婚姻費用算定表にこだわる必要はありません。

ただ、目安をもって話し合う方がやりやすい場合は、裁判所が公表している婚姻費用算定表を元に話し合うと良いでしょう。

(2)話し合いがまとまらなければ調停

夫婦間で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることができます。

調停では、家庭裁判所から選任された調停委員という専門家や有識者を介して話し合いが行われますので、合意が得られやすくなります。

(3)調停もまとまらなければ審判

調停でも話し合いがまとまらないときは、自動的に審判手続きに移行されます。

そして、審判官(裁判官)が相当と考えられる婚姻費用の金額を決定します。

家庭裁判所の手続きでは多くの場合、婚姻費用算定表に記載された金額の範囲内で決められます。

(4)離婚調停をするときは同時に婚姻費用の調停も申し立てよう

離婚調停の申し立てをお考えの方は、離婚調停とは別に婚姻費用の調停を申し立てる必要があることにご注意ください。

離婚調停では、離婚に関する一切のことを話し合えますので、離婚後の養育費については離婚調停の中で取り決めることが可能です。

しかし、婚姻費用は夫婦関係の継続を前提とした問題ですので、離婚調停の中で取り決めることはできません。

8、婚姻費用の計算で悩んだときは弁護士に相談を

夫婦間の話し合いにおいて婚姻費用算定表で計算した金額を提示しても、相手が応じるとは限りません。

そんなときは、離婚問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士に相談すれば、具体的な事情に応じて専門的な見地から婚姻費用を適切に計算してもらうことができます。請求手続きを依頼すれば、本人に代わって相手と話し合ってもらえます。

家庭裁判所でも特別の事情を的確に主張することによって、納得できる婚姻費用を獲得することが期待できます。

婚姻費用の計算に関するQ&A

Q1.婚姻費用がもらえる理由とは?

婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことです。

たとえ別居していても離婚するまでは夫婦なので、婚姻費用を請求できるのが原則です。

ただし、場合によっては請求できないケースもあります。

Q2.婚姻費用を請求できるケースとは?

婚姻費用を請求できるのは、基本的には、ご自身の収入がパートナーの収入よりも低い場合です。

夫婦が生活していくために必要な費用を「分担」するのが婚姻費用ですので、収入が低い方から高い方へ請求することになります。

Q3.婚姻費用を請求できないケースとは?

自分が浮気や不倫などをして、別居に至る原因を作った場合、収入の高低にかかわらず、請求することはできません。

なぜなら、自分で別居の原因を作っておきながら婚姻費用を請求するのは、権利の濫用(民法第1条3項)に当たると考えられているからです。

まとめ

婚姻費用算定表は、相手に請求できる金額の目安を知るためには非常に便利なものです。

ベリーベスト法律事務所の「婚姻費用計算ツール」を使えば、さらに簡単に婚姻費用の目安を知ることができます。

相手と話し合う際には、積極的に活用されるとよいでしょう。

ただし、特別な事情がある場合には、「目安」にとらわれていると損をしてしまうおそれがあります。

そんなときは、弁護士にご相談のうえ、適切な婚姻費用を獲得することをお勧めします。