「子どもを連れて離婚することになったけれど、養育費はもらえるのかな……弁護士に相談してみようかしら」

離婚して未成年の子どもの親権者となる人なら誰しも、養育費のことが気になることでしょう。

離婚後に子どもを一人で育てていくのは大変ですが、(元)パートナーに対して養育費を請求する権利が法律上認められています。弁護士に依頼して、裁判で請求することも可能です。

とはいえ、どのくらいの金額がもらえるのか、養育費はどのようにして決めるのか、決めたのに払ってもらえないときはどうすればよいのかなど、具体的なことは分からないという方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、

- そもそも養育費とは

- 養育費の相場と計算方法

- 養育費の決め方と不払いのときの対処法

などを中心に、養育費について弁護士が詳しく解説していきます。

この記事が、離婚後の子どもの養育費について不安や悩みを抱えている方の手助けとなれば幸いです。

目次

1、養育費とは

(1)離婚後に子どもを育てるために必要なお金

養育費とは、ひとことで言うと離婚後に子どもを育てるために必要なお金のことです。

一般的には、離婚後に親権者とならなかった側の親(非親権者)から親権者へ支払われる、子どもの養育のためのお金のことを「養育費」と呼んでいます。

(2)養育費の法的根拠

未成年の子どもがいる夫婦は、離婚しても子どもの養育費を負担すべきことが法律で定められています。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用元:民法

ここにいう「子の監護に要する費用の分担」というのが、離婚後に支払われる養育費のことを指します。

養育費の負担は両親で分担するものですが、子どもと同居している親は、日常生活の中で子どもの生活費や教育費などを支出することになります。

一方、子どもと同居していない親は、生活の中で支出するチャンスはありません。

そこで、子どもと同居していない親は、「養育費」として一定金額を支払うことによって、子の監護に要する費用の分担義務を果たすことになります。

また、養育費は「直系血族間の扶養義務」によっても根拠づけられます。

第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

引用元:民法

親子は直系血族に当たりますので、親権の有無にかかわらず、親には未成年の子どもを扶養する義務があります。

この規定によって、子ども自身から親に対して養育費を請求することも可能です。

2、養育費の相場はいくら?

それでは、養育費として(元)パートナーからどのくらいの金額を払ってもらえるのでしょうか。

ここでは、養育費の相場や計算方法についてご説明します。

(1)養育費算定表

養育費の金額は、両親の収入や子どもの年齢、子どもの人数を中心として、さまざまな要素を考慮して決めるべきものです。

しかし、個別のケースごとに一から計算するのは大変なことです。

そこで通常は、裁判所が公表している「養育費算定表」に記載されている金額をベースとして決められます。

参考:裁判所「養育費・婚姻費用算定表」

養育費算定表では、支払義務者(非親権者)の収入が高ければ高いほど、また、子どもの人数が多ければ多いほど、養育費が高額となるように定められています。

ただし、受取権利者(親権者)の収入に応じて金額は増減します。

また、子どもの年齢については「0歳~14歳」と「15歳以上」の2段階に分けられており、両親の収入が同じでも15歳以上の子どもがいる場合の方が養育費が高額になるように設定されています。

この養育費算定表に記載された金額が、「相場」と考えられています。

(2)養育費の計算例

養育費算定表は、上記の裁判所のリンクからご覧いただけると分かりますが、早見表となっています。

そのため、両親の収入と子どもの年齢・人数に応じて養育費の相場がすぐに分かります。

ここでは、いくつかのケースについて、実際に養育費算定表から相場を割り出してみましょう。

①非監護親の年収が300万円、監護親の年収が100万円 子ども(2歳)1人の場合

算定表によれば、子ども一人で2歳だった場合の養育費の相場は、2万円〜4万円です。

②非監護親の年収が300万円、監護親の年収も300万円 子ども2人(10歳、15歳)の場合

養育費の相場は2人合わせて2万円~4万円です。

③非監護親の年収が500万円、監護親の年収が0円 子ども1人(18歳)の場合

養育費の相場は8万円~10万円です。

なお、こちらの記事では、養育費算定表を使わず個別に養育費を計算する方法も解説していますので、興味がある方はご参照ください。

(3)ずっと定額なのか

算定表によれば、一度算定された養育費の金額はそのままずっと続くのが原則となります。

とはいえ、子どもの成長に伴って教育費などがかさんできますし、両親の収入にも変動はあるものです。

その他にもさまざまな事情の変化によって、適切な養育費の金額も変わってきます。

そのため、将来的に養育費の増額を請求できる場合もありますし、逆に(元)パートナーから減額を求められる可能性もあります。

そのような場合は、まず両親でよく話し合い、話し合いがまとまらない場合は調停や審判で決めることになります。

3、離婚時の養育費の決め方

未成年の子どもがいる夫婦が離婚するときには、必ずどちらかを子どもの親権者に指定しなければなりませんので、その際に養育費についても取り決めておくべきです。

ここでは、離婚時の養育費の決め方についてご説明します。

(1)夫婦間での話し合い

まずは、夫婦でよく話し合いましょう。

話し合いによって合意ができれば、養育費算定表とは無関係に自由に金額を設定できます。

家庭の事情に応じて、柔軟な内容で取り決めるとよいでしょう。

子どもがまだ小さい場合は、当面の間は月数万円の養育費で足りるとしても、子どもの成長に伴って多額の費用が必要となってきます。

そのため、子どもの年齢に応じて養育費の金額を徐々に増額してもらうように、離婚の段階で話し合って取り決めておくのがおすすめです。

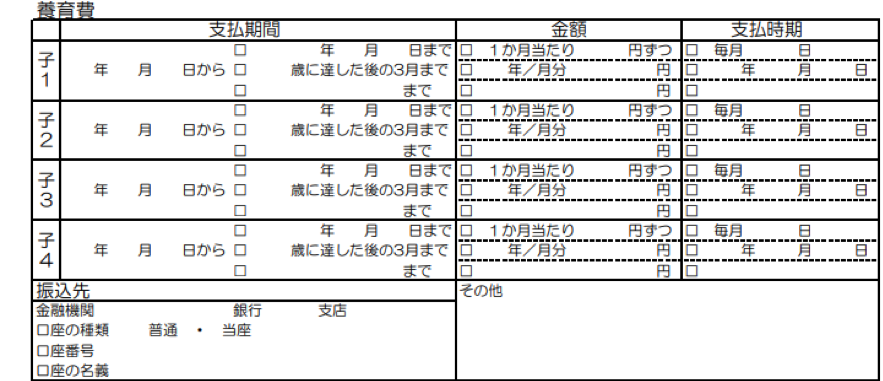

話し合いがまとまったら、養育費の金額と支払い方法を記載した「離婚協議書」を公正証書で作成しておきましょう。

公正証書にしておけば、万が一、(元)パートナーが養育費を払わない場合に、すぐに相手の財産の差押えが可能となります。

養育費の不払いの問題については、後ほど「5」で詳しく解説します。

【養育費の取り決め例】

(2)離婚調停

夫婦間の話し合いで合意できないときは、家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。

離婚時に養育費に関する話し合いがまとまらない場合には、「離婚調停」(正式名称は「夫婦関係調整調停」)の中で養育費についても取り決めることになります。

調停では、家庭裁判所の中立公平な調停委員を介して話し合いが行われます。適宜、調停委員によるアドバイスや説得が行われるので、夫婦だけで話し合うよりも合意できる可能性が高くなります。

有利な調停を成立させるためには、相手方の収入や、子どもの養育に実際にかかる金額の根拠について、できる限り証拠を示しつつ具体的に調停委員に説明することがポイントとなります。

(3)離婚裁判

離婚調停でも話し合いがまとまらない場合、通常は離婚裁判(訴訟)に進みます。

裁判(訴訟)では、当事者が提出した証拠に基づいて、裁判所が相当と判断する養育費の金額を強制的に定める判決が下されます。

そのため、相手方の収入や子どもの養育に実際にかかる金額の根拠について、いかに有力な証拠を提出できるかが裁判(訴訟)に勝つためのポイントとなります。

なお、離婚訴訟の途中で、裁判所から夫と妻の双方に対して和解の勧告が行われることがあります。

裁判所の提示した和解案に夫と妻の双方が同意した場合には、裁判上の和解が成立し、和解調書にその合意内容が記録されることになります。

4、離婚時に養育費を決めなかったらもうもらえない?

すでに離婚した方の中には、離婚時に養育費の取り決めをしなかった方もいらっしゃることでしょう。

そのような場合は、もう養育費をもらうことはできないのでしょうか。

結論から言いますと、「今後の」養育費は請求できます。

両親が離婚しても親子関係は切れず、直系血族としての扶養義務は続きます。

そのため、子どもの養育費の分担義務も続くからです。

ただし、今まで支払ってもらえなかった分(「過去分」)を遡って請求することはできません。

なぜなら、養育費とは「今」の子どもの生活や教育にかかるお金のことだからです。

今まで養育費を受け取らなかったということは、養育費がなくても生活・教育ができていたと考えられるため、過ぎた分はもうもらえないのです。

今後の養育費を求める方法も、離婚時に養育費を取り決める方法と概ね同じです。

まずは(元)パートナーとよく話し合い、話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所へ調停を申し立てます。

すでに離婚が成立している場合に申し立てるのは離婚調停ではなく、「養育費請求調停」です。

養育費の支払いのみに絞って、家庭裁判所で調停委員を介して話し合うことになります。

調停がまとまらない場合は、裁判(訴訟)ではなく、「審判」で家庭裁判所に決めてもらうことになります。

養育費請求調停が不成立となると、自動的に審判の手続きに移行され、当事者が提出した証拠に基づいて、裁判所が相当と判断する養育費の金額を決定します。

5、決めたのに払ってもらえない!養育費不払いに対する対処法

話し合いによる合意、調停、和解または判決により養育費を取り決めたのに、その後に元パートナーが払わないことも少なくありません。

このような養育費不払いに対しては、以下のように対処しましょう。

(1)家庭裁判所に履行勧告・履行命令を申請する

調停や裁判(訴訟)、審判で養育費の金額が決まった場合に、元パートナーが決められた養育費を払わないときは、家庭裁判所を通じて履行勧告または履行命令を出してもらうことができます。

履行勧告とは、家庭裁判所から支払義務者に対して、養育費を支払うように勧告をすることを言います。

家庭裁判所からの連絡により、支払義務者に心理的なプレッシャーを与えて養育費の支払いを促す効果が期待されます。

履行命令は、履行勧告よりも一段厳しく、家庭裁判所から支払義務者に対して、一定の期限までに養育費を支払うよう命令がなされます。

正当な理由なく支払義務者が履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料に処されますので、履行勧告よりも大きな心理的プレッシャーを支払義務者に与えることができます。

(2)強制執行を申し立てる

履行勧告、履行命令によっても元パートナーが養育費を支払わないケースは決して少なくありません。

その場合には、強制執行により養育費を回収するほかありません。

なお、履行勧告・履行命令を事前に行う必要はなく、いきなり強制執行の手続きを取ることも可能です。

強制執行を行うには、執行文の付された「債務名義」を取得していなければなりません(民事執行法第25条)。

養育費についての強制執行の場合、債務名義として認められるのは以下の書類です。

①確定判決

離婚訴訟において養育費の支払い義務を認める判決が確定した場合、確定判決の正本が債務名義となります。

②和解調書

離婚訴訟中に裁判上の和解が成立し、養育費の支払い義務を認める内容の和解調書が作成された場合には、和解調書の正本が債務名義となります。

③調停調書

離婚調停または養育費請求調停が成立し、養育費の支払い義務を認める内容の調停調書が作成された場合には、調停調書の正本が債務名義となります。

④強制執行認諾文言付きの公正証書

話し合いにより養育費の支払いが合意された場合、その内容を記載した離婚協議書を公正証書で作成し、「強制執行認諾文言」を付している場合は、その公正証書が債務名義となります。

話し合いによる養育費の合意が公正証書化されておらず、当事者だけで作成した書面で残っている場合は、「債務名義」を獲得することから始めなければなりません。

そのため、話し合いで合意した場合には公正証書を作成しておくことが重要なのです。

6、養育費Q&A

養育費に関しては、他にもさまざまな疑問があることと思います。

ここで、まとめてお答えいたします。

(1)養育費はいつまでもらえるの?

子どもが何歳になるまで養育費をもらえるのかについて、法律には明確な規定はありませんが、20歳までとされるのが一般的となっています。

なお、2022年4月から民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられますが、その後も養育費については基本的に20歳まで支払われるべきものと考えられています。

ただし、いつまで養育費が支払われるべきかは、各家庭の事情によって異なります。

子どもが高校を卒業して働く場合は、その後の養育費は基本的に不要となります。

一方で、子どもが4年制大学に進学した場合などでは、22歳まで養育費が必要と判断される可能性もあります。

離婚時に養育費の支払いを「18歳まで」や「20歳まで」と取り決めていたとしても、子どもの進学が決まった際に再度の話し合いや調停・審判によって「22歳まで」に変更することは可能です。

ただ、養育費をいつまでもらえるかということは、あらかじめ夫婦間で合意しておくことが、後の揉め事を避ける観点から重要です。

(2)養育費保証サービスってなに?

養育費保証サービスとは、元パートナーが養育費を支払わない場合に、あらかじめ契約した民間の保証会社が養育費相当額を立て替えて支払ってくれるというサービスのことです。

立て替え払いをした保証会社は、保証契約に基づき、元パートナーに対して立替金を求償します。

養育費を受け取る側にとってはメリットが大きいサービスともいえますが、デメリットもあるので注意が必要です。

養育費保証サービスを利用するには、あらかじめあなたと元パートナー、保証会社の3者で契約をしておくことが必要です。

元パートナーが同意しない場合には、子のサービスの利用を強制することはできません。

また、サービスの利用には保証料がかかりますので、養育費の手取額は元パートナーと取り決めた金額より少なくなってしまいます。

保証会社の中には、高額の保証料を要求する業者がいる可能性もありますので、利用する際は十分に注意しましょう。

(3)支払い期間の途中で増額請求は可能?

養育費の支払いをいったん取り決めたとしても、それはあくまでもその時の状況を考慮して決定されたものに過ぎません。

本来、親の子どもに対する扶養義務は、子どもの年齢やその時々の経済状況等に応じて両親がそれぞれ負担すべきものですので、後に事情が変化した場合には、養育費の増額を請求することも認められます。

たとえば、以下のような場合に養育費の増額が認められる可能性があります。

- 子どもの進学などに伴い想定されていた以上の出費が発生する場合

- 子どもと同居している親が障害を負って労働能力の全部または一部を喪失した場合

実際に増額の必要性が生じたときは、先ほど(1)でもご説明したように、再度の話し合いや調停・審判によって増額を求めることができます。

(4)元夫が再婚!減額請求される可能性がある?

逆に、同様の理由により養育費の減額請求も認められています。

特に、元夫が再婚した場合には、再婚相手や新しくできた子どもを扶養しなければならないため、減額請求が認められる可能性が高くなってしまいます。

養育費の減額請求を受けた場合には、以下のような内容を調停委員に対して主張することになります。

- 離婚時から大きく自分の経済状況が改善したわけではなく、引き続き従前どおりの養育費の支払いを必要としていること

- 相手の収入は安定しており、養育費減額の必要性はないこと

詳しくはこちらのページもご覧ください。

(5)養育費に関係する法改正を教えて!

近時の法改正により、養育費の請求はそれまでより容易となっています。

具体的には、2020年4月1日から施行されている改正民事執行法によって、以下の点が改善されています。

①財産開示手続が利用しやすくなった

養育費の不払いに対して強制執行を申し立てることができる債務名義を有していても、差し押さえる相手方の財産が分からなければ、実際に養育費を回収することはできません。

そこで、民事執行法第197条第1項では、支払義務者が裁判所に対して、自らの財産の内容などについて陳述する義務を負う「財産開示手続」が定められています。

改正法施行前は、この財産開示手続を利用できるのは、調停・審判・判決による債務名義を取得した人に限られていました。

しかし、改正法施行により、公正証書で養育費を取り決めた人も財産開示手続を利用できるようになりました。

公正証書があればわざわざ調停や裁判をする必要はありませんので、財産開示手続が利用しやすくなったといえます。

②公的機関等から情報が得られるようになった

また、差し押さえるべき相手方の財産を把握するために、改正民事執行法第204条以下において、「第三者からの情報取得手続」が新設されました。

これらの規定に基づき、裁判所が、市町村や年金に関する公的機関、金融機関に対して、支払義務者に関する以下の情報の提供を命じることになります。

- 支払義務者の給与債権に関する情報

- 支払義務者の預貯金等に関する情報

改正法の施行前はこの手続きがなかったため、養育費を請求する人が元パートナーの勤務先や預金状況を知らなければ、実際の差押えは事実上不可能と言わざるを得ませんでした。

特に、元パートナーが離婚後に転職したり、銀行等の口座を変更してしまった場合の請求は、実際にも難しいものでした。

しかし、現在ではこれらの情報を公的機関や金融機関から聞き出すことによって、強制執行を申し立てることが可能となっています。

なお、第三者からの情報取得手続の申立ては、財産開示手続と同様、執行力のある債務名義の正本を有する債権者であれば行うことができます(民事執行法第205条1項1号)。

③義務に応じない相手方への刑事罰が定められた

支払義務者が財産開示手続における義務に違反した場合、改正法施行前は、30万円以下の過料(行政上の制裁)に処せられるにとどまりました。

しかし、改正法施行により、財産開示手続上の義務違反については刑事罰化され、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになりました(民事執行法第213条1項)。

義務違反に対するペナルティが強化されたことにより、養育費の支払義務者が財産開示手続により協力的になることが期待されます。

まとめ

養育費については、この記事でお伝えしてきたようにさまざまなルールがあります。離婚時だけでなく、離婚後においても、養育費に関して分からないことや困ったことがいろいろ出てくることと思います。

そんなときは、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。

弁護士は、依頼者の具体的な状況を丁寧に聞いたうえで、依頼者にとって最も良い解決方法を一緒に考えてくれます。

お子様の健やかな成長のために、弁護士のサポートを受けて、養育費を適切に獲得するようにしましょう。